근로자 선택따라 수천만원 차이 나기도<br>'확정기여형' 운용수익따라 지급액수 달라져<br>"장기적 관점서 연령대별 금융상품 선택해야" <br>기업도산등으로 퇴직금 날릴우려 크게 줄듯

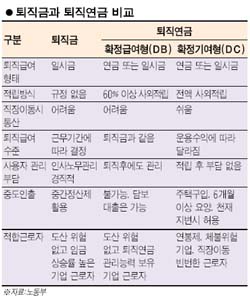

현재 월 300만원으로 동일한 임금을 받는 김 과장과 박 과장의 퇴직금은 20년 뒤 4,000만원 가까이 차이날 수 있다. 확정급여형(DB)을 선택한 김 과장이 20년 뒤 받게 되는 퇴직금은 매년 임금인상률을 5%로 가정했을 경우 1억5,160만원. 이를 20년간 연금으로 받게 되면 매달 87만5,000원을 손에 쥐게 된다.

반면 확정기여형(DC)을 선택해 금융시장 변화에 따라 채권형과 안정성장형을 오가며 상품을 바꾼 박 과장의 운용수익률을 첫 10년간 6.5%, 그 뒤 10년을 6.0%로 가정하면 퇴직금은 1억9,020만원이 된다. 20년간 수령시 매달 109만8,000원을 안정적으로 받을 수 있다. 입사동기인 김 과장과 박 과장이 20년간 임금을 똑같이 받는다 해도 퇴직금은 3,860만원 월 연금은 22만3,000원 가량 벌어지게 되는 셈이다.

‘봉급생활자의 마지막 보루’인 퇴직금제도가 45년 만에 혁명적인 변화를 맞고 있다. 퇴직금을 회사 외부에 적립해 안정성을 보장하고 일시금이 아닌 매달 연금으로 받을 수 있는 퇴직연금제도가 오는 12월부터 본격 시행되기 때문이다. 또 근로자의 선택에 따라 퇴직금 규모와 지급방법 등이 정해져 자신의 필요에 맞게 퇴직금을 활용하는 것이 주요한 재테크 수단으로 부상하게 됐다.

퇴직금제도는 지난 61년 30인 이상 사업장을 대상으로 시작, 89년 5인 이상 사업장으로까지 적용이 확대되며 45년간 근로자들의 퇴직 후 노후보장 수단으로 작용해왔다. 그러나 평생직장 개념이 사라지면서 지난해 근로자의 평균 근속기간이 5.9년에 불과할 정도여서 퇴직금으로 목돈을 만질 기회는 점차 사라지고 있다.

퇴직금 중간정산과 매년 퇴직금을 지급하는 연봉제의 확산은 임금근로자의 퇴직 이후를 보장한다는 퇴직금제도의 취지를 무색하게 하고 있다. 여기에다 퇴직금을 받을 수 있는 근로자가 전체 봉급생활자의 절반도 되지 않아 날로 심각해지는 사회 양극화를 오히려 부추기는 한계도 드러내고 있다.

기업 입장에서도 상당수 기업들이 퇴직금을 미리 적립해두지 못해 직원들이 퇴직할 때마다 거액을 지불해야 하는 부담을 안고 있다. 실제로 지난해 발생한 체불임금 1조426억원 가운데 퇴직금이 전체의 34.8%를 차지했다. 근로자의 48%만이 퇴직금제도 적용대상인 점을 감안할 때 5인 이상 사업장에서 발생한 체불임금 가운데 절반 이상이 퇴직금이었던 셈이다.

급속한 노령화 역시 퇴직금제도의 개편을 시급한 과제로 만들고 있다. 현재 국민연금 수급개시 연령은 만 60세인 반면 기업들의 평균 정년은 56.8세다. 그러나 정년을 지키지 못하고 퇴직하는 근로자가 대다수이고 국민연금 수급연령도 단계적으로 만 65세로 연장되는 점을 감안하면 퇴직 후 10년 넘게 생계를 이끌 수단이 전혀 마련돼 있지 않은 실정이다.

98년 노사정위원회 출범 직후 퇴직금제도 개선안이 공식 의제로 올라간 것은 퇴직금제도가 사용자에게는 큰 부담이면서도 근로자에게는 별 도움이 되지 못하고 있기 때문이다. 정부는 퇴직연금 지급기간을 만 55세 이상으로 정해 근로자들이 퇴직해 국민연금을 수령할 수 있을 때까지 안정적인 수입원을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

퇴직연금제는 사업주 입장에서 기존 퇴직금과 같은 수준의 비용부담을 지게 되지만 손비인정 대상이 확대되고 관리부담을 덜어준다는 점에서 이점이 있다. 근로자 처지에서 보면 퇴직연금제가 시행되면 기업도산이나 사업주의 발뺌으로 인해 퇴직금을 받지 못하는 일이 크게 줄어들 전망이다.

퇴직연금제 실시로 근로자들이 자신의 상황과 급여 수준에 맞게 국민연금ㆍ퇴직연금ㆍ개인연금 등을 중층적으로 설계, 자신의 노후를 미리 준비하는 태도가 필요하게 됐다. 방하남 노동연구원 연구위원은 “퇴직연금은 장기 금융계약이며 노후소득원으로 투자 및 운영하게 된다”며 “근로자들이 장기적인 관점에서 연령대와 필요에 맞게 금융상품을 선택하는 한편 금융 관련 지식도 쌓는 자세가 요구된다”고 조언했다.

/특별취재반 오현환차장, 박태준ㆍ김호정ㆍ이철균기자, 서정명 뉴욕특파원