[美 3차 양적완화 시사] ■ 세계경제 영향 <BR>엔캐리 트레이드 확산, 실탄 풍부해진 헤지펀드… 유로존 공격 나설수도<BR>QE3 곧바로 실시보다는 보유국채 만기 연장 등 단계적 수순 밟을듯

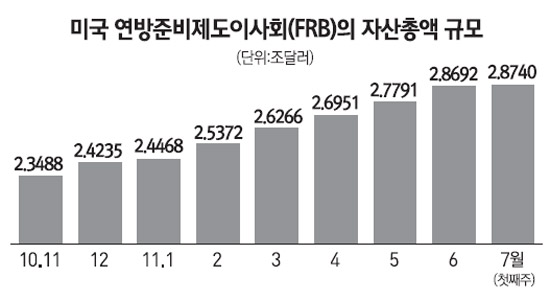

벤 버냉키 미 연방준비제도이사회(FRB) 의장에게는 '헬리콥터 벤'이라는 별명이 붙어 있다. 디플레이션을 막기 위해서라면 헬리콥터에서 돈을 뿌리기라도 해야 한다는 그의 평소 지론 때문이다. 그런 그가 또다시 시장에 달러를 살포하기 위해 본격적인 이륙 채비를 갖추고 있다.

버냉키 의장이 13일(현지시간) 미 하원 재무위원회에서 일반의 예상과 달리 3차 양적완화에 대해 언급한 것은 그만큼 미국 경제 상황이 심상치 않게 돌아간다는 위기감을 반영한 것으로 보인다. 시장에서는 벌써 유럽에 이어 미국 경제마저 흔들리는 게 아니냐며 민감한 반응을 보이고 있다.

하지만 미국이 또다시 달러를 대량 방출할 경우 글로벌 인플레이션 압력이 가중되고 신흥시장으로 자금이 쏠리는 등 세계경제에 큰 파장을 불러일으킬 것으로 전망된다. 아울러 달러 약세로 엔캐리 트레이드가 확산되고 실탄이 풍부해진 헤지펀드가 유로존 공격에 나설 가능성도 배제할 수 없다.

◇심상치 않은 미국 경제=버냉키 의장은 이날 상반기 경기조정 국면이 끝나 하반기부터 회복 속도가 빨라질 것이라는 기존의 입장을 견지했다. 하지만 하반기 성장세 반등에 대한 확신이 약화되고 추가 부양책에 훨씬 무게를 두는 듯한 인상을 줬다.

이 같은 버냉키 의장의 견해는 최근 발표되는 미국 경제지표들이 예상보다 더 가파르게 나빠지고 있는 것과 무관하지 않다. 일본 지진에 따른 부품공급망 차질, 고유가에 따른 소비위축 등이 경제회복의 발목을 잡아온데다 유로존 국가들의 채무위기 확산이라는 또 다른 복병까지 시시각각 닥쳐오고 있다.

지난주 발표된 6월 고용통계만 보더라도 새로 창출된 일자리는 1만8,000개로 9개월래 최저치로 떨어진 반면 실업률은 9.2%로 치솟았다. FRB는 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 올해 국내총생산(GDP) 증가율 전망치를 종전 3.1~3.2%에서 2.7~2.9%로 낮췄지만 이마저도 불투명해지고 있다. 월가 투자은행(IB)들은 대체로 미국의 올 GDP 성장률이 2%대 중반에 머무를 것으로 내다보고 있다.

◇단계적 수순 밟을 듯=월가에서는 비록 버냉키 의장이 3차 양적완화에 대해 문을 열어놓았다는 점에 주목하면서도 곧바로 실시하기보다는 다른 추가적인 부양조치를 먼저 취할 것으로 예상하고 있다.

이와 관련, 버냉키 의장이 양적완화와 더불어 취할 수 있다는 다른 부양조치도 설명했다는 점을 눈여겨볼 필요가 있다. 그는 ▦연준이 보유한 국채의 만기를 늘리는 방안 ▦기준금리를 언제까지 제로 상태로 묶어둘 것인지를 명시적으로 밝히는 방안 ▦은행 초과지불준비금에 붙이는 이자율을 0.25% 내리는 방안 등을 제시했다.

지금의 미국 경기상황이 2차 양적완화가 실시됐던 지난해와 다르다는 점도 고려돼야 한다. 지난해의 경우 실업률이 9.5%를 넘어섰고 물가상승률은 1% 미만으로 디플레이션 우려가 지금보다는 훨씬 높았다. 버냉키 의장도 하반기 경제성장률이 3.5%에 달할 것이라고 전망했다.

◇양적완화, 메가톤급 파급력=3차 양적완화가 실시될 경우 그 파급력은 종전 두 차례의 양적완화 때 못지않을 것으로 예상된다. 이미 세계의 유동성이 풍부한 상황에서 달러를 또다시 주입한다는 점에서 부정적인 영향은 더욱 커질 수도 있다.

당장 이날 버냉키 의장의 발언이 있은 후 다우지수는 한때 160포인트 넘게 상승했으며 엔화도 급등세로 돌아섰다. 특히 주식ㆍ상품시장에 대한 영향뿐 아니라 약달러 추세를 가속화하고 달러캐리 트레이드를 촉발해 세계경제에 큰 부담을 줄 것이라는 점도 우려된다.

2차 양적완화 때 브라질 등 신흥국들은 달러화가 급속히 유입되면서 자국 통화의 평가절상, 물가상승 압력이라는 이중고를 겪었다. 이러한 흐름이 또다시 재연될 수 있다는 것이다. 손성원 캘리포니아주립대 석좌교수는 이날 뉴욕특파원들을 만나 "3차 양적완화가 실시될 경우 달러캐리 트레이드가 크게 늘어날 것"이라며 "그 결과 원유ㆍ금 등 주요 상품가격이 강세를 보이고 신흥국들의 인플레이션 압력이 더욱 커질 수 있다"고 말했다.