|

과거 우리 경제에는 저유가에서 비롯된 성장의 호기가 여러 차례 왔다. 하지만 모든 기회가 성장으로 연결된 것은 아니다. 1990년대 중반의 저유가 시기는 성장의 과실을 제대로 맛보기도 전에 외환위기로 1997년 국제통화기금(IMF)의 구제금융까지 받는 상황에 이른다. 저유가·저환율에 따른 8%대 성장률이라는 숫자에 가려 구조적인 문제를 해결하는 데 소홀했기 때문이다. 저성장 기조에 구조개혁이 화두인 현재 시점에서 우리 경제에 시사하는 바가 적지 않다.

1990년대 초는 구소련의 몰락, 걸프전쟁, 독일 통일 등 세계사적 사건이 연이어 터지면서 세계 경제가 급격한 침체에 빠진 시기다. 1988년 4.3%에 달했던 세계 경제 성장률은 1991년 1.5%로 떨어진다. 수출 의존도가 높은 우리 경제도 성장률이 1991년 9.1%에서 1992년 5.1%로 덩달아 고꾸라졌다. 세계 경제 침체로 수요가 부족해지자 당장 기름 값이 내려앉기 시작했다. 세계 경제의 한 축이던 구소련의 붕괴는 이 같은 수요부족을 더욱 부추겼다. 공급과잉 문제를 해결하기 위해 석유수출국기구(OPEC)가 감산을 결정하기도 했지만 걸프전으로 인해 나빠진 재정여건과 주요국 간 신뢰관계가 무너지면서 실질적인 효과를 보지 못했다.

저유가 속에서 침체에서 벗어나기 위해 각국은 저금리 정책을 꺼냈다. 미국은 1993년 10월께 30년물 장기국채 수익률이 사상 최저 수준인 5.8%까지 하락했다. 일본도 '잃어버린 20년'의 초입에서 공정 할인율을 1.75%까지 내리는 등 저금리 정책을 이어갔다. 각국의 경기부양책 성공으로 세계 경제는 1994년 들어 3.7% 성장하는 등 안정세로 접어든다. 5%까지 곤두박질쳤던 우리 경제 성장률도 저유가와 세계 경제의 수요회복이 맞물리면서 1994년 8.6%, 1995년 8.9%의 높은 성장세를 일궈낸다. 여기에 '저환율'까지 겹치면서 당시는 과소비 풍조가 만연했던 시기로 회자될 만큼 내수도 활황세였다.

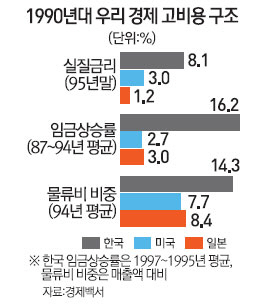

문제는 이런 성장이 '사상누각(沙上樓閣)'이었다는 사실. 지표만 보면 1996년 우리 경제는 7.1%로 안정된 성장세였다. 하지만 금리·임금·지가 등 생산요소의 고비용 구조 탓에 기업의 수익성은 급격히 떨어져 있었다. 당시 제조업의 임금 상승률은 연평균 16.2%에 달했고 실질금리는 8% 수준이었다. 기업의 경상이익률은 전년(3.6%)의 절반에도 한참 못 미쳤다. 나웅배 전 부총리 겸 재정경제원 장관은 1995년 말 취임 당시 "무엇부터 손을 대야 할지 모를 정도로 문제들이 엉켜 있다"고 말하기도 했다. 바통을 이어받은 한승수 전 부총리 겸 재정경제원 장관이 취임 이후 '경쟁력 10% 이상 높이기' 캠페인을 벌인 것도 이 같은 구조적 문제를 해결하기 위한 노력이었다.

구조조정은 구호만 요란했다. 종금사들은 여전히 해외에서 단기외채를 무리하게 끌어다 '금리장사'를 했고 이 때문에 경상수지 적자도 1996년 당초 예상(58억달러)의 4배 가까운 237억달러를 기록한다. 무역수지 적자도 눈덩이처럼 불어났다. 이해집단의 반발로 규제개혁, 노동시장 개혁도 지지부진했다. 이런 구조적 문제를 겪고 있는 상황에서 태국 밧화 위기 등 아시아 금융시장이 출렁이자 급격한 자본유출 사태가 벌어졌다. 결국 우리나라는 더 이상 버티지 못하고 1997년 IMF에 구제금융을 신청하는 처지로 전락했다.