韓·러·北·몽골등 11월 첫협의회…中·日도 실무논의<br>‘東亞지역 부당한 원유 수입價’ 에도 공동 대처<br>가스·광물등 자유교역통한 에너지공동시장 지향<br>中·日치열한 지역패권 경쟁이 가장 큰 걸림돌로

[국가에너지 4大 이슈 긴급점검] 동북아 에너지협력

韓·러·北·몽골등 11월 첫협의회…中·日도 실무논의‘東亞지역 부당한 원유 수입價’ 에도 공동 대처가스·광물등 자유교역통한 에너지공동시장 지향中·日치열한 지역패권 경쟁이 가장 큰 걸림돌로

손철 기자 runiron@sed.co.kr

국제유가 급등은 최근 우리 경제 회생의 발목을 잡고 있고 기후변화협약은 중ㆍ장기 경제성장의 지속성 여부에 가장 큰 도전자로 자리 매김하고 있습니다.

지구 온난화 방지를 위한 기후변화협약이 산업계 전반에 큰 영향을 미치면서 산업구조 자체를 바꿀 수 있기 때문입니다. 이처럼 에너지 이슈가 정치, 경제, 안보 등 국가 운영 전반에 막대한 영향을 미치고 있으나 국민적 이해와 공감의 폭은 넓지 않습니다. 정부 정책 추진의 우선순위에서도 에너지 분야는 뒤로 밀려 만 왔습니다.

이에 서울경제신문은 에너지 분야 국내 최고 전문가들의 조언과 산업자원부 등 관련 정부부처의 향후 에너지정책 방향을 분석해 총 4회에 걸쳐 국가적인 에너지 이슈를 집중 조명합니다. 구체적인 주제는 ▦동북아에너지협력 ▦국제유가 동향 ▦기후변화협약 ▦신ㆍ재생에너지 등 4가지로 국내 정치ㆍ경제 전반에 가장 파급력이 큰 최근의 이슈 들 입니다. 각 분야 전문가가 이에 대해 최신 정보와 깊이 있는 설명, 향후 전망 등을 제시해 드립니다.

유승직 에너지경제연구원 동북아에너지 연구센터장은 “전세계가 지역협력과 통합에 앞서가고 있지만 한국, 중국, 일본, 러시아 등 동북아는 과거사문제 등 해결되지 않은 문제가 많아 통합은 커녕 갈등이 심화되고 있다”며 “그러나 에너지는 동북아에서 협력이 가시화하고 있는 거의 유일한 분야”라고 말했다.

유 센터장은 “동북아는 세계 최대 자원보유국인 러시아와 미국을 제외하면 원유 수입량 1ㆍ2ㆍ3위인 일본, 중국, 한국이 모두 모여 있다” 며 “그나마 에너지협력이 동북아에서 공감대를 만들기 쉽고 동북아 지역통합의 디딤돌이 될 수 있다”고 밝혔다.

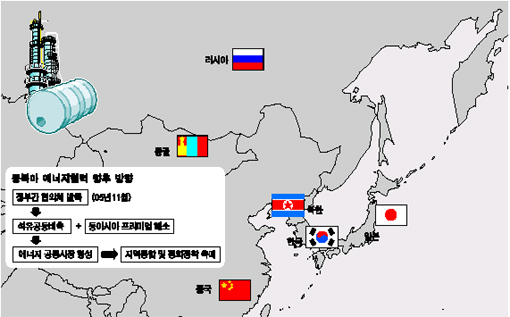

동북아에너지협력의 국내 실무를 총괄하고 있는 유 센터장은 “오는 11월 동북아에너지협력의 정부간 협의체인 고위당국자협의회(Senior Officials Committee)가 처음으로 개최될 예정”이라며 “에너지 6자회담의 틀이 만들어진 것으로 북핵과 같은 특정문제를 제외하고 정부관계자가 한 테이블에 앉아 공동논의와 대처를 하는 첫 자리”라고 의미를 부여했다.

정부간 에너지고위당국자 회담은 지난 2001년 한국이 에너지협력체 구성을 처음 제안한 뒤 4년만의 결실로 그동안 러시아와 몽고 등에서 사전회의를 열면서 어렵게 설립근거가 마련됐다.

“11월 회담에는 한국, 러시아, 북한, 몽고가 참여를 확정했으며 중국, 일본은 국내 사정을 이유로 일단 불참하지만 실무그룹 회의에는 각 국의 전문가들이 모두 참여할 것”이라고 유 센터장은 전했다. 한국은 산업자원부가 주축이 되고 외교통상부가 실무를 보조할 것으로 알려졌다.

동북아에너지협력체는 우선 ‘원유공동비축’과 ‘동아시아 프리미엄 해소’ 2가지를 주력사업으로 추진할 계획이다. 공동비축사업은 유가에 비상이 걸릴 경우 한ㆍ중ㆍ일 공조의 토대가 될 수 있고 국제유가에 영향력을 행사할 수 있는 수단이 된다. 산업자원부 이원걸 자원정책실장은 “한ㆍ일의 비축시설이 여유가 있는 반면 중국은 막대한 자금을 투입해 새로 비축기지를 지어야 해 공동비축사업이 동북아 협력의 물꼬를 틀 것”으로 내다봤다.

‘동아시아 프리미엄’은 중동의 원유 수입가격이 유럽에 비해 한ㆍ중ㆍ일이 배럴당 1~2달러가 비싼 현상으로 별다른 근거가 없으나 중동의 석유카르텔에 눌려 그동안 부당한 대우를 감수해왔다. 이 실장은 “중동산 원유의 최대수입국인 한ㆍ중ㆍ일 정부가 공동 보조를 취하며 적극 대처하면 해결점을 찾기는 어렵지 않다” 며 “프리미엄 해소로 한국만 연간 20억달러 가량의 원유수입액을 줄일 수 있다”고 전망했다.

그는 “2가지 우선사업이 결실을 보면 석유ㆍ가스, 광물 등 에너지교역의 자유화를 통해 동북아 에너지공동시장을 형성하는 것이 협력체의 최종 지향점이 될 것”이라고 말했다.

러시아는 동북아 에너지협력을 통해 유럽 중심의 석유ㆍ가스 판매시장을 다양화해 안정적 수요를 확보하는 차원에서 가장 적극적이며 북한도 극심한 전력난의 돌파구를 동북아 에너지협력을 통해 해결하려 하고 있다. 유 센터장은 “러시아가 극동지역의 잉여전력을 북한에 공급하는데 있어 양국간 양해각서(MOU)수준의 합의가 최근 이뤄졌다”고 전했다. 한국은 러시아와의 전력선 연결은 기술적 문제들 때문에 현재로선 고려치 않고 있다. 몽골 역시 국내 경제개발을 위해 동북아 에너지협력에 긍정적이?주변국도 동시베리아 유전ㆍ가스전의 송유관 및 가스관 연결을 위해 몽골의 협조가 긴요하다고 보고 있다.

다만 중ㆍ일이 지역 패권의 주도권을 놓고 정치ㆍ경제ㆍ군사 등 각 부분에서 치열한 경쟁을 벌이며 있고 에너지 분야에서도 상호견제가 심한 점이 난관이다. 한국석유공사 구자권 해외조사팀장은 “중국은 인력문제, 일본은 국내 정치사정 등을 들어 정부간 협의체 참여에 소극적이지만 실제는 에너지협력이 한쪽 국가에만 이익이 쏠릴 수 있는 점을 가장 경계하고 있다” 며 중ㆍ일 관계가 향후 에너지협력 가속화에 결정적 영향을 미칠 것으로 내다봤다.

하지만 유 센터장은 “중ㆍ일도 은밀하게 물밑 접촉을 하며 협력방안을 강구하고 있어 정부간 협력의 틀이 만들어진 이상 적극적인 참여 가능성은 높다”고 예견했다. 그는 “에너지협력이 동북아 경제, 정치, 사회 협력으로 확대돼 지역통합이 급물살을 탈 수 있고 분쟁이 잦았던 이 지역의 평화를 담보하는 장치가 될 수 있다” 며 “한국이 처음 이를 제안한 만큼 지속적인 관심과 지원을 통해 주도권을 유지해야 한다”고 강조했다.

입력시간 : 2005/05/19 16:29