신분보장에 고급車 제공 등 혜택 많아 승진경쟁 치열<br>판검사 초임 3급공무원 수준…보직따라 대우 달라

지난주 법원ㆍ검찰의 고위직 인사가 한꺼번에 단행되면서 검사와 판사직에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 청와대까지 나서서 검사장 승진 대상자를 철저히 검증했다는 소식이 알려져 ‘판사ㆍ검사는 어떤 대우를 받고 직급체계 등이 어떻게 되길래’라는 궁금증이 커지고 있다.

판ㆍ검사는 우선 사법시험에 합격해 사법연수원 과정(2년)을 수료한 인재 가운데 임용된다. 사시 합격자 1,000명 시대인 최근에는 연수원 성적순으로 상위 200등 정도에 들면 판사나 검사 지원이 가능하다. 올해 사법연수원에서 배출된 제35기 수료생은 모두 895명. 이들 가운데 92명이 예비판사로, 95명이 검사로 지원해 임용을 기다리고 있다.

◇초임 판ㆍ검사, 3급 공무원 대우=판사는 대법원장이 인사권자이고 검사는 법무부장관이 인사를 하는 사법부와 행정부 소속 공무원이다. 그러나 첫 출발부터 일반 공무원과는 보수와 예우 등에서 확 차이가 난다.

일단 판ㆍ검사가 되면 고위 공무원 대우를 받는다. 초임 판ㆍ검사는 보수 기준으로 3급(부이사관)상당이다. 5급(사무관)으로 공직에 입문하는 행정고시와 외무고시 합격자보다 나은 수준이다.

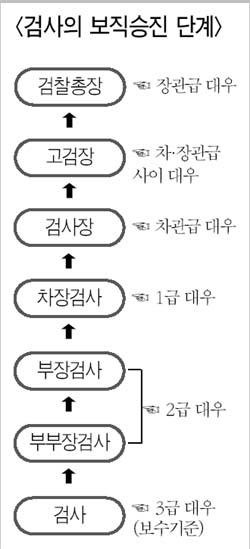

원칙적으로 판ㆍ검사는 직급 개념이 없는 특정직 공무원으로 보직(직책)개념만 있다. 하지만 통상 보직에 따라 대우가 달라진다. 검사의 경우 초임 검사를 시작으로 부부장검사(2급)-> 부장검사(“) ->차장검사(1급)->검사장(차관급)->고검장(차ㆍ장관급 사이)->검찰총장(장관급) 순의 단계를 밟게 된다. 합격자 300명 시대(1981년, 사시23회) 이전에는 검찰관->고등검찰관->검사장->고등검사장->검찰총장의 코스로 충분했으나, 인원이 많아지면서 병목현상이 생기자 고등검찰관을 없애고 부부장검사와 부장검사 자리를 만들었다.

판사는 초임 판사를 거쳐 지방법원 부장판사->수석 부장판사 ->고등법원 부장판사 및 지방법원장(차관급)->고등법원장급(차ㆍ장관급 사이)->대법관(장관급)의 순서로 올라간다.

대법원장은 사법부의 수장으로 3부 요인급 예우가 제공된다. 정년은 보직에 관계없이 법관과 검사는 63세이고 대법관ㆍ검찰총장은 65세, 대법원장은 70세이다.

◇법관과 검찰의 꽃, 고법 부장판사ㆍ검사장=판ㆍ검사는 차관급인 고등법원 부장판사(고등부장)나 검사장이 되는 게 꿈이다. 그래서 이들 보직을 ‘법관과 검찰의 꽃’으로 부른다. 군대로 말하면 장성, 별을 다는 셈이다. 검찰에서는 차장검사나 지청장 가운데 선택을 받게 되고, 법원에서는 지법 수석부장판사 등에서 선발된다.

현재 검찰에서 총장을 비롯한 검사장급 이상 자리는 모두 46명으로 전체 검사(약 1,500명)의 3.1%선에 불과하다. 법원의 경우는 대법원장을 포함한 고등이상은 총 135명으로 2,100명이 넘는 판사 가운데 극소수다. 그만큼 별을 달기가 힘이 들다는 얘기다.

법조계의 한 관계자는 “고등부장이야 말로 진정한 의미의 ‘부장판사’로 볼 수 있다”며 “판사의 경우 고등부장 승진이 고위법관으로 가느냐 마느냐의 갈림길”이라고 말했다

지난주 실시된 법원ㆍ검찰 인사에서 새로 ‘꽃’이 된 검사는 8명, 판사는 20명으로 치열한 경쟁을 통과하기가 ‘바늘구멍’ 만큼 어렵다. 처음 검사장을 배출한 사시23회의 경우를 보면 쉽게 짐작할 수 있다. 지금 검찰에 남아있는 23회는 36명, 이 중 7명만이 검사장에 올랐으니 경쟁률이 4대 1을 훌쩍 넘었다.

판ㆍ검사들이 고등부장과 검사장에 오르려고 하는 이유는 샐러리맨이 대기업 임원이 되는 것과 비슷하다. 명예를 물론이고 물질적인 혜택도 기대할 수 있기 때문이다.

고등부장과 검사장이 되면 전용 차량과 기사가 나온다. 초기에는 그랜저급이지만 연차가 높아지면 에쿠스 등으로 올라간다. 다양한 수당으로 월급도 많아지고 퇴직후 자리도 보장받기 쉬워진다. 그러나 이런 물질적인 것보다 중요한 건 확실하게 신분을 보장받는다는 것이다. ]

대법원의 한 관계자는 “고등부장 이상은 근무평정을 받지 않는다. 따라서 잘못이 있더라도 인사상 불이익을 받지 않는다는 것”이라고 말했다. 검사장도 검찰청법에 검사로 강등시키지 못하도록 돼 있다.