상거래 제도 미흡한 신흥시장 등서 자본·노동시장 대체조직으로 출현<br>우월적 지위 이용 투자·정보 획득등 선점 가능<br>선진시장서도 영역따라 존재…GE등이 대표적

우리나라에는 흔히 재벌이라고 불리는 삼성ㆍLGㆍ현대ㆍSK 등의 기업집단이 있다. 그런데 이런 기업집단은 왜 생길까. 또 기업집단은 한국에만 있는 것일까.

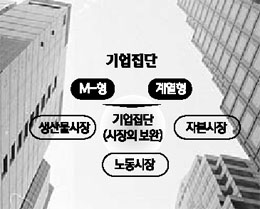

선진국은 상거래와 관련된 제도가 잘 발달해 기업활동을 뒷받침할 수 있지만 예전의 한국과 같은 신흥시장에는 이런 제도가 잘 발달돼 있지 않다. 따라서 기업은 이러한 제도적 미비점을 기업 내부에 보완하면서 기업활동을 하는 과정에서 규모가 커지고 다각화된다. 즉 기업집단은 상거래에 관한 제도적 장치가 발달하지 않은 생산물시장ㆍ자본시장ㆍ노동시장을 대체하는 생산조직으로 출현한다. 좀 더 자세히 살펴보자.

우선 신흥시장의 생산물시장에서는 판매자와 구매자 간의 정보부족 문제가 심각하다. 통신 시설의 취약, 독립적인 정보기관의 부재와 정보 분석가들의 낮은 자질, 소비자와 생산자 간의 중재제도 부재 등이 모두 정보부족의 원인이 된다. 이러한 환경에서 기업집단은 자신의 지명도를 높이는 데 많은 비용을 지불하고 브랜드(삼성ㆍLGㆍ현대ㆍSK 등의 브랜드)의 평판을 높임으로써 정보부족 문제를 해결하는 데 좋은 생산구조다. 기업집단은 좋은 평판을 새로운 비즈니스에 활용할 수 있고 여러 상품에 대한 통일적 이미지를 구축하는 과정에서 다각화 경영을 하게 된다.

해외무역 측면에서 보면 기업집단은 경영에 필요하지만 시장에서 사기 어려운 자원을 가진 경우에 출현할 수 있다. 우리나라는 해외무역을 통해 경제성장을 했는데 이런 경우 해외정보가 중요하다. 기업은 많은 비용을 들여 국제시장에 접근하는 데 필요한 정보를 수집하고 이를 바탕으로 세탁기ㆍ냉장고ㆍTVㆍ자동차 등 여러 가지 상품을 수출할 수 있다. 해외정보란 외국의 법적 제도, 소비자와 생산자들의 특징과 그들에게 접근할 수 있는 채널 등에 관한 것이다. 따라서 기업이 국내시장을 넘어 국제시장으로 영역을 넓혀감에 따라 정보를 공유할 수 있는 기업집단으로 발전하는 것은 자연스러운 현상이다.

다음으로 자본시장에서도 기업과 투자자 간의 정보 문제가 심각하다. 선진국의 투자자들은 믿을 만한 회계 보고서, 투자 분석가들의 활발한 활동, 독자적인 언론 등의 제도적 장치를 통해 자본시장에서 적절한 정보를 확보할 수 있으며 증권 소송과 주주 간 위임장 쟁탈전 등의 위협적 무기로 경영자를 견제할 수 있다. 이런 제도적 장치로 투자자들은 위험부담을 덜 수 있으므로 새로운 기업도 기존의 대기업처럼 자본을 확보할 수 있다.

그러나 신흥시장에서는 정보부족과 불투명한 보장성으로 말미암아 투자자들이 새로운 기업에 투자하는 것을 꺼린다. 이럴 때 기업집단은 좋은 평판을 바탕으로 자본시장에서 우위를 점해 자본을 조달할 수 있다. 또한 기업집단은 내부적으로 마련된 자본을 바탕으로 벤처캐피털 자본가로서의 역할을 수행하며 대자본 출자를 가능하게 한다. 삼성반도체와 현대자동차가 대표적 사례다.

또한 고급인력이 부족한 대부분의 신흥시장에서 기업집단은 장래성이 있는 노동자나 경영자를 발굴하고 전문적인 경영능력을 개발하는 데 유리하다. 삼성을 비롯한 기업집단의 커다란 사내 교육비 규모가 이를 잘 보여준다. 또한 신흥시장에서는 근로자의 해고가 어려운데 기업집단은 내부 노동시장을 만들어 퇴보하는 노동자를 재교육, 배치한다. 또 잘 훈련된 경영자와 노동자를 새로운 사업 분야에 전진 배치해 사업을 성공적으로 이끌 수 있다.

이외에도 기업집단은 여러 가지 정부 시책을 예측하고 적용하는 데 유리한데 다각화된 기업집단 내의 어떤 한 회사가 정부 시책으로 곤란을 겪을 때 중재자 역할을 할 수 있다. 또한 상거래에 관한 법률체계가 미비하고 일관성이 없는 신흥시장에서는 법적 통로를 통해 계약이행 문제를 해결하기 어려운데 이런 경우 기업집단은 쌓아 올린 평판을 바탕으로 상거래와 관련된 제반 계약 이행을 쉽게 할 수 있다.

이와 같이 기업집단이 생기는 데는 이유가 있다. 비단 한국뿐만이 아니라 일본ㆍ대만ㆍ홍콩ㆍ대만 등 아시아 국가는 물론 영국ㆍ독일ㆍ프랑스ㆍ이탈리아 등 유럽 국가에도 많다. 시장이 잘 발달한 미국도 예외가 아니다. 미국과 같이 시장이 상대적으로 더 발달된 경제라고 하더라도 시장에서 도움을 받지 못하는 영역이 있으며 기업집단은 각종 제품을 생산하는 데 있어 규모의 경제 등을 활용할 수 있으므로 선진국에도 널리 분포해 있다.

한편 미국과 영국을 비롯한 몇 나라의 기업집단은 제너럴일렉트릭(GE)이나 3M과 같이 각종 제품을 생산하는 사업부서가 하나의 대기업 안에 모두 들어와 있는 다(多)사업부서형(M형ㆍ Multidivisional-form)으로 돼 있다. 반면 우리나라를 비롯한 대부분 나라의 기업집단은 법적으로 독립인 계열기업들로 구성된 계열형이다.

기업집단이 없는 나라는 대부분 가난하다. 돈을 많이 버는 조직이 없기 때문이다. 기업집단을 비판하기 전에 그 존재의 이유를 알면 이들을 둘러싼 사회적 쟁점을 이해하는 데 도움이 될 것이다.

● 용어설명

◇신흥시장(emerging marekts)=물적 인프라뿐만 아니라 상거래를 뒷받침할 수 있는 제도 등 소프트 인프라의 발달이 미흡한 경제.

◇M형=GE 등과 같이 각종 제품을 생산하는 사업부서가 모두 하나의 대기업 안에 존재하는 기업집단.