홈

경제·금융

경제·금융일반

美 부동산거품 꺼지면 한국 금융시장은…

입력2005.08.29 17:01:32

수정

2005.08.29 17:01:32

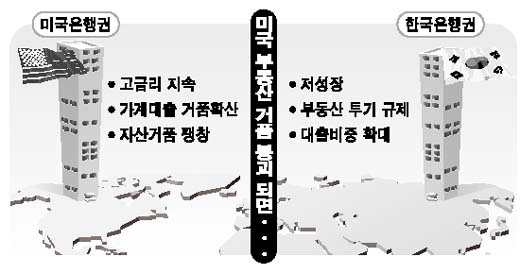

리스크 관리 경영기조 강화해야<br>대출비중 높은 은행 경영위기 몰릴 가능성 커<br>부동산담보대출 일변도 자산 포트폴리오 대신<br>국채·해외채권·정크본드등에 투자다변화 필요

미국을 비롯한 전세계 부동산 버블이 조만간 꺼지면 한국 금융시장은 안전한가.

앨런 그린스펀 미국 연방준비제도이사회(FRB) 의장을 비롯, 폴 크루그먼 프린스턴대 교수, 로버트 실러 예일대 교수 등 미국에서 내로라하는 경제 전문가들이 연이어 미국 부동산 시장의 거품 붕괴 가능성을 제기하고 있다.

그린스펀 의장이 지난 96년 12월 미국 증시의 거품을 경고한 뒤 미국 증시는 4년 후에 붕괴했고 크루그먼 교수와 실러 교수는 아시아 통화위기와 뉴욕증시 붕괴를 정확하게 예측한 경제학자로 유명하다. 이런 가운데 국내에서 금융연구원이 한국 시중은행의 대출비중 확대가 국제금리 변동에 리스크를 높이는 요인이라고 경고했다.

미국을 중심으로 한 글로벌 부동산 거품 붕괴가 한국 금융시장에 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 여전히 의견이 분분하다.

스탠더드앤푸어스(S&P)와 피치 등 국제신용평가기관들은 “한국의 거주용 부동산 시장에서 일부 부유한 지역을 넘어서는 거대한 버블의 증거를 찾을 수 없다”고 진단했다. 피치는 한국의 주택담보대출에 대한 리스크도 제한적이며 한국정부의 부동산 투기억제정책들로 인해 은행의 주택담보대출(모기지론) 사업 및 이와 관련한 리스크 관리 실행에 있어서 오히려 발전이 둔화되는 의도하지 않은 결과를 가져오고 있다고 지적했다.

문제는 미국 부동산발 금융위기가 발생할 경우 그동안 부동산담보대출을 포함한 대출비중 확대에 주력한 국내 은행들이 경영위기에 몰릴 가능성을 염두에 두고 정부가 정책을 내놓고 은행이 대비책을 갖고 있어야 한다는 점이다. 미국발 부동산 거품 붕괴의 쓰나미가 닥쳐올 경우에 대비하라는 것이다.

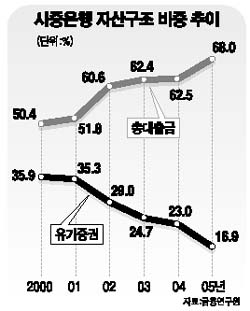

금융연구원이 29일 발표한 ‘일반은행의 자산구조 변화와 경영과제’ 보고서는 한국 금융시장의 문제점과 대비책을 제시하고 있다. 이 보고서에 따르면 지난 6월 현재 일반은행의 전체 자산에서 총대출금이 차지하는 비중은 68.0%로 지난해 말의 62.5%에 비해 5.5%포인트 증가했다.

이는 2000년 말의 50.4%에 비해서는 무려 17.6%포인트 증가한 수치다. 이에 반해 통안증권과 국채ㆍ회사채ㆍ주식 등 유가증권 자산 비중은 지난해 말 23.0%에서 올 6월 말에는 16.9%로 급감했다. 특히 2000년 말의 35.9%에 비해서는 절반 가까운 수준으로 낮아졌다.

대출자산 급증의 주범은 주택담보대출 등을 포함한 원화대출금이었다. 원화대출금이 전체 자산에서 차지한 비중은 2000년 말 44.9%에서 올 6월에는 61.5%로 크게 증가했다. 이처럼 대출자산이 급증한 것은 은행권이 대출자산을 안정적 수준으로 유지하고 장기 이자율의 변동성 확대에 대비하기 위해 금리민감형 자산운용 기조를 강화한 데 따른 결과로 풀이된다.

일반적으로 금리상승기에는 자산의 단기화로 인해 자산구조의 변화효과가 제한적이므로 장기부채를 확대하는 것이 조달비용 축소와 이자율 위험을 완화하는 효과를 발휘하게 된다.

금융전문가들은 이에 따라 국제적인 부동산 버블 붕괴 우려가 현실화할 경우에 대비, 이에 맞는 은행권의 자산 포트폴리오 재조정이 필요하다고 지적했다.

구본성 금융연구원 연구위원은 “은행들이 향후 금리변동에 따른 위험을 줄이기 위해 투자한도를 재조정하거나 대출 중심의 운용이 심화된 자산구조에서 예금업무를 강화하는 등의 리스크 관리 경영기조를 강화해야 한다”고 말했다. 그는 “은행들이 금리변동에 따른 대출만기의 축소나 예금의 이동을 늘리는 방향으로 여수신 경쟁에 나설 수밖에 없다”고 덧붙였다.

익명을 요구한 은행권의 한 연구소장은 “한국의 경우 경기회복을 위해 저금리 정책을 지속하고 있어 금융시장에서 유발되는 부동산 버블 우려감은 상대적으로 작은 편”이라며 “하지만 은행권이 부동산담보대출 일변도의 자산 포트폴리오를 국채와 해외채권ㆍ정크본드 등에 투자할 수 있도록 다변화하는 노력이 필요하다”고 말했다.

그는 “이 같은 은행의 자산 포트폴리오 변경이 단기간에 이뤄질 수 없기 때문에 은행권이 시간을 갖고 포트폴리오 변경작업에 나서야 한다”고 설명했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>