홈

경제·금융

경제·금융일반

90년대 초에도 집값 버블논쟁

입력2006.05.21 18:32:05

수정

2006.05.21 18:32:05

강남집값 1년9개월만에 2배 급등<br>신도시 건설등 공급확대 카드로 해소<br>현재는 유동성 과잉이 가장 큰 원인

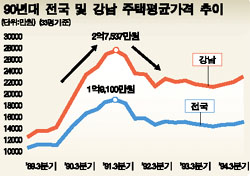

지난 90년대 초반에도 집값 버블논쟁이 벌어졌다. 89~91년 전국 평균 집값은 1년도 채 안돼 50%가까이 오르고 강남 집값은 1년9개월 만에 2배로 뛰어오르면서 ‘1차 집값 버블’로 불리는 상황이 나타났던 것이다. 치솟는 집값 때문에 “저축으로 내 집 장만은 불가능하다”는 비관적인 전망이 나돌았고 전셋값 폭등으로 자살사건마저 이어지면서 큰 사회적 문제가 됐다.

그러나 지금과 비교해보면 당시 버블의 원인과 국내외 경제상황은 사뭇 다른 양상이다. 당시 집값 상승의 가장 큰 원인은 주택수요 증가에 비해 공급은 태부족한 데 따른 ‘수급 불균형’이다. 전쟁 직후 출생한 한국의 베이비붐 세대(50년대 말~60년대 초반생)들이 30대로 접어들면서 취업과 결혼으로 전세 및 주택구입 수요가 급격히 늘었다.

반면 매년 건설되는 주택 수는 불과 20만가구로 수요에 턱없이 부족했다. 건설교통부에 따르면 주택보급률이 불과 69.2%(87년)에 그치는 등 100%를 상위하는 현재와는 비교가 되지 않을 정도였다. 노태우 정부도 집값을 잡기위해 87년 2월 투기억제대책, 88년 부동산종합대책 등 잇단 투기수요 억제대책을 내놓았지만 큰 효과를 보지 못하자 ‘200만가구 공급’과 ‘수도권 5개 신도시건설’이라는 공급확대 카드를 꺼내들었다.

91년부터 수도권 5대 신도시 입주가 이어지면서 전세가격이 가라앉기 시작했고 매매가격도 서서히 하향안정세를 기록했다. 여기에 92년 대선 후 들어선 문민정부가 “땅을 가진 것을 후회하게 만들겠다”는 엄포까지 놓으며 토지초과이득세ㆍ종합토지세 신설 등 부동산 강공책을 펴자 집값 안정세는 더욱 가속화됐다.

그러나 최근 청와대의 ‘버블 세븐’ 지역 지정으로 촉발된 부동산 버블논란은 ▦장기 저금리 ▦은행권 주택담보대출 확대 ▦부진한 경제성장률 등을 배경으로 한 유동성 과잉이 가장 큰 원인으로 꼽힌다. 김선덕 건설산업연구소 소장은 “7~10%대 경제성장률을 기록하면서 소득증가율도 급증했던 90년대와 지금은 상황이 많이 다르다”며 “최근의 가격상승에는 공급부족뿐만 아니라 금융시장 개방의 여파와 저금리 기조로 인한 풍부한 자금유동성에 강남 재건축아파트 등에 대한 기대효과까지 맞물려 있다”고 설명했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>