홈

산업

산업일반

[모바일 산업혁명 시대] "국제표준 만들어라"

입력2006.02.08 16:07:47

수정

2006.02.08 16:07:47

표준화 논의 중심세력 부상…기술 주도권경쟁 불꽃<br>와이브로 등 3.5세대 기반 국내업체 유리한 고지 선점

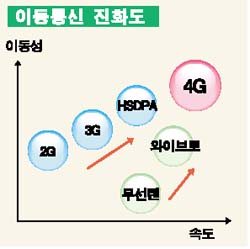

4세대(4G) 이동통신은 현재 ‘밑그림’이 그려지고 있는 ‘현재 진행형’의 상태다. 밑그림이 어떻게 그려지느냐에 따라 오는 2012년 전개될 주도권 경쟁의 ‘풍향’도 달라진다. 이에 따라 세계 각국 정부는 물론 이동통신 및 장비업체들 역시 원천기술 확보와 표준화 작업에서의 우위 확보에 심혈을 기울이고 있다.

현재 4G의 표준화 작업을 총괄하는 곳은 국제통신연합(ITU) 산하의 ‘ITU-R WP8F’다. 여기에는 전세계 190여개국에서 700여 업체가 회원으로 참여하고 있다. ITU-R WP8F는 국가와 지역별로 결정될 4G 표준안을 최종 승인하고 세계 표준으로 정립하는 역할을 맡고 있다. 이에 따라 ITU-R WP8F의 표준에 자신들의 기술이 최대한 반영되도록 하기 위한 물밑 경쟁도 치열하다.

대표적인 예가 유럽이 주도하는 ‘WWRF’와 일본이 중심이 된 ‘mITF’ 등이다. 일본에서는 이미 NTT도코모가 지난 2002년에 100Mb급 신호전송 실험에 성공했으며 지난해에는 1Gb급 패킷 전송 실험에 성공해 이론상으로는 4G 기술에 가장 근접한 것으로 평가된다.

하지만 국내 업체들도 올해부터 3.5세대 기술인 휴대인터넷(와이브로)과 초고속 이동통신기술(HSDPA)을 상용화하며 본격적인 기술경쟁에 뛰어들었다.

ITU가 4G의 공식 명칭을 IMT-어드밴스드로 결정한 것은 3세대(3G) 기술인 IMT-2000과 3.5세대(3.5G) 기술인 와이브로ㆍHSDPA 등을 토대로 4G를 구현하겠다는 것인 만큼 국내 업체들이 국제 표준경쟁에서 유리한 위치를 차지할 가능성도 크다. 특히 세계표준으로 채택된 와이브로의 핵심기술을 삼성전자ㆍLG전자를 비롯해 SK텔레콤ㆍKT 등 국내 업체들이 대거 확보하고 있다는 점에서 4G 표준화에서 국내 업체들의 입지가 더욱 공고해질 것으로 보인다.

삼성전자는 와이브로를 통해 3G 이후의 통신 표준경쟁에서 주도권을 확보한 것으로 평가된다. 삼성전자는 2003년부터 ‘삼성4G포럼’을 개최하면서 국내외 기술교류에 앞장서고 있다. ‘삼성4G포럼’이라는 명칭에서 알 수 있듯 최근에는 기업들이 표준화 논의의 중심세력으로 부상하고 있다. 2004년까지는 국제 표준화 단체와 학계가 논의의 중심이었던 반면 지난해부터는 이동통신 사업자와 단말기 제조업체의 영향력이 높아지고 있다.

이는 2003년과 2004년 행사가 주로 4G기술 전망 및 표준화 동향에 초점이 맞춰졌던 것과는 달리 2005년부터는 4G기술 구현을 위한 실질적인 방법론에 대한 논의가 이뤄지고 있기 때문이다. 삼성전자의 한 관계자는 “이 같은 포럼 참여자의 변화는 4G가 밑그림을 그리는 단계에서 표준화 작업을 이행하는 단계로 진전돼가고 있음을 의미한다”고 말했다.

LG전자도 최고기술책임자(CTO) 휘하의 이동통신기술연구소에서 4G 이동통신의 핵심기술들을 연구개발하면서 국제표준 선점에 심혈을 기울이고 있다.

LG전자는 이를 위해 영국 정부에서 주관하는 차세대 이동통신 연구개발 컨소시엄인 모바일-VCE 활동참여를 비롯해 유럽의 ‘정보화사회 기술계획(EU-IST)’ 프로젝트 참여도 적극 추진하고 있다. 특히 스탠퍼드대학 등 세계 각국의 대학들과 함께 글로벌 산학협동 프로젝트를 진행해 4G 관련 기술들의 공동 연구에 적극적으로 참여하고 있다.

국내 연구기관들의 움직임도 속도를 내고 있다. 전파통신연구원(ETRI)은 2002년부터 700여건의 특허를 발굴해 표준경쟁에 대비하고 있으며 올해부터는 2단계 기술개발에 들어가 추가적인 원천기술 확보에 주력할 예정이다.

/특별취재팀 정구영차장·정승량·한영일·권경희·최광기자 gychung@sed.co.kr

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>