|

수입차 판매가 폭발적으로 늘면서 2~3년 내로 내수시장 점유율이 20%를 넘어설 것으로 전망되면서 시장을 잠식당하고 있는 국산차들이 바짝 긴장하면서 대응 방안 마련에 분주하다. 5개 국산 브랜드들은 수입차의 공세에 맞서 차량 품질·성능 향상, 고객 만족도 제고 등을 통해 수성에 나선다는 전략이다. 특히 수입차 증가에 가장 큰 타격을 입은 현대·기아차는 하이브리드(HEV)·플러그인하이브리드(PHEV)·전기차 개발에 박차를 가해 친환경차 분야에서 주도권을 뺏기지 않겠다는 각오다.

◇국산차, 연비·배출가스 부문 경쟁력 확보=지난해 말 기준 13.92%였던 수입차의 국내 시장점유율은 올 9월 말 현재 16.19%로 껑충 뛰었다. 이르면 오는 2017년께 점유율 20%를 돌파할 가능성이 크다.

이 같은 수입차 판매 증가는 국산차 업체들의 반성과 각성을 이끌어냈다. 미국·일본·독일 등 자동차 선진국에 비해 뒤처진 기술을 따라잡기 위해 부단한 노력을 기울인 결과 품질면에서 글로벌 브랜드 못지않은 수준에 이르렀지만 수입차 전시장으로 향하는 국내 소비자들의 발길을 돌려세우기 위해서는 차량 성능과 디자인 등 상품성을 개선하고 서비스 품질도 더 높일 필요가 있다는 인식을 갖게 한 것이다.

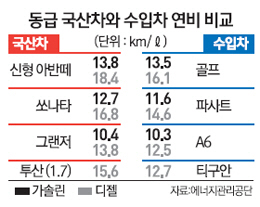

실제로 국산차는 외산차와 경쟁하면서 품질과 성능면에서 큰 발전을 이뤄냈다. 지난달 9일 현대차가 출시한 준중형 세단 '신형 아반떼' 디젤 모델의 연비는 ℓ당 18.4㎞로 유럽산 디젤차와 비교해도 손색이 없는 수준이다. 이 같은 고연비에 대해 업계에서는 "수입 디젤 세단에 대응해 현대차가 절치부심한 결과물"이라고 평가했다. 하이브리드 차량에서도 현대차의 '쏘나타 2.0GDI'는 연비가 ℓ당 18.2㎞로 도요타의 '프리우스(21.0)'에는 다소 못 미치지만 '렉서스 CT200h(18.1)'와 어깨를 나란히 할 정도로 고연비를 자랑한다.

폭스바겐 사태로 관심을 모은 배출가스 부문에서도 국산차는 수입차에 비해 우수하다는 평가를 받고 있다. 환경부가 지난해 출시된 자동차에 대해 배출가스 등급을 산정한 결과 국산차의 평균 등급은 2.48로 수입차의 2.73보다 높았다. 총 133개 차종 중 국산차는 2등급이 63종으로 가장 많았고 수입차는 3등급(169종) 비중이 높았다. 김필수 대림대 자동차학과 교수는 "외산차와 경쟁하면서 국산차의 품질과 성능이 크게 향상됐다"면서 "국산차의 서비스가 갈수록 좋아지고 있는 것도 수입차 판매 증가가 가져온 긍정적 효과"라고 말했다.

◇기업 이미지 높이고 친환경차 개발 박차 가한다=국산차의 품질·성능·서비스 향상에도 불구하고 개선해야 할 점도 적지 않다. 컨슈머인사이트가 지난해 실시한 고객 만족도 조사를 보면 자동차회사 만족도나 제품·판매 만족도, 품질 문제점 수 등에서 국산차는 수입차에 비해 열세다. 국산차가 수입차에 비해 앞서는 분야는 사후서비스(AS) 정도다. 국산차가 기업 이미지와 제품·판매 만족도를 높이는 노력을 더 기울여야 한다는 얘기다.

국산차 업체들도 기업 이미지 제고에 적극적으로 나서고 있다. 현대차가 차량 충돌 시연과 공식 블로그를 통해 제품에 대한 오해를 불식시키고 경영층이 고객과 직접 대화하는 행사를 마련하는 것도 이 같은 노력의 일환이다.

미래 자동차 시장의 주축이 될 친환경차 분야에서 기술력을 높이고 라인업 강화를 통해 주도권을 잡는 것도 국산차의 숙제다. 내년 1월에 친환경차 전용 모델을 출시하는 현대차는 순수 전기차 모델도 조만간 내놓을 계획이다. 기술력이 앞서 있는 수소연료전지차의 대중화를 앞당기기 위해 미국 정부와 협력을 강화하는 노력도 기울이고 있다. 기아차도 신형 K5의 하이브리드를 올해 말에, PHEV를 내년 상반기에 내놓는 등 친환경차 라인업을 지속적으로 강화할 예정이다.

김충호 현대차 사장은 "수입차 판매가 늘고 있는 우리 앞마당에서 대책을 세워 해외에 전파하고 피드백하면 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것"이라며 "고성능·고연비·친환경 기술을 개발해 글로벌 브랜드와 당당하게 경쟁할 것"이라고 강조했다.