|

기업부채에 대한 경고음이 커지고 있다. 지금까지 기업부채는 가계부채에 비해 상황이 나은 것으로 인식돼왔다. 과거와 달리 기업들이 보수적인 경영행태를 이어왔기 때문이다. 하지만 저금리에 길들여진 기업들이 단기차입금을 빠른 속도로 늘리고 수출·내수 부진으로 기업의 수익성까지 급락하면서 상황이 달라졌다. 기업의 빚 갚을 능력 자체가 현저히 떨어진 것이다.

기업부채는 가계와 정부 부채보다 금융 시스템 리스크를 촉발할 가능성이 훨씬 높다. 지난 1997년 국제통화기금(IMF) 구제금융도 출발점은 종합금융회사들의 막대한 단기차입금이었지만 이를 다시 단기로 빌려 쓴 재계순위 14위 한보와 8위 기아가 연이어 무너졌던 것이 결정타가 됐다.

2일 LG경제연구원이 내놓은 기업부채 보고서는 이 같은 기업의 위기징후를 여실히 보여준다. 무엇보다 빚 증가 속도가 너무 빠르다. 경제성장률보다 더 가파르다. 지난해 3·4분기 기준 기업의 핵심부채(채권+대출금+정부융자)는 1,631조7,000억원으로 전년 동기 대비 6.7% 급증했다. 같은 기간 경상 국내총생산(GDP)은 4.2% 증가하는 데 그쳤다.

다른 나라와 비교해도 속도가 빠르다. 2014~2015년 상반기 중 우리나라의 GDP 대비 기업부채 규모는 3.1%포인트 늘어 글로벌 평균(1.5%포인트)의 두 배를 넘었다. 글로벌 금융위기 이후 기업부채를 줄여온 선진국과 반대로 오히려 부채를 급속도로 불린 것이다.

반면 부채상환능력은 점점 취약해지고 있다. 새로운 성장동력을 발굴하지 못한 채 중국을 비롯한 신흥국의 추격에 샌드위치 신세가 된 까닭에 기업들의 수익창출이 갈수록 떨어지고 있어서다. 이한득 LG경제연구원 연구위원은 "우리나라는 부채상환능력 취약 기업의 차입금 규모가 커 일부 기업의 문제가 실물경제와 금융시장에 미칠 영향이 크다"고 지적했다.

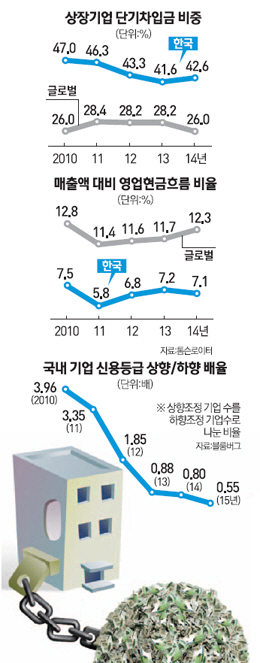

이와 관련해 국가신용등급은 상향 조정되고 있음에도 기업의 신용도는 되레 추락하고 있다. 2010년 우리 기업의 신용등급 상하향 배율은 3.96배였다. 신용등급이 상향 조정된 기업이 하향 조정된 기업보다 4배가량 많았다는 의미다. 하지만 이 수치가 수직 하강하면서 지난해 0.55배까지 내려앉았다. 쉽게 말해 신용등급 조정 기업이 3개라면 그중 2개는 하향 조정됐다는 의미다.

이 때문에 우리나라의 기업부채를 잠재적 불안요인으로 지목하는 목소리는 나라 밖에서도 나온다. IMF는 지난해 12월 "중국·일본·인도·한국 등의 기업대출이 소수 회사에 집중돼 있고 이들의 유동성 및 수익성도 낮아 향후 금융안정을 저해하는 위험요소로 작용할 가능성이 있다"고 지적했다.

급증한 민간기업의 부채가 금융위기의 매개가 될 수 있다는 우려를 내놓는 전문가도 있다. 산유국 연쇄부도 사태, 중국 경제 경착륙 가능성, 미국의 금리 인상 등이 겹치며 글로벌 금융시장의 파고가 우리 금융 시스템의 약한 고리를 끊어놓을 수 있다. 안동현 서울대 경제학과 교수는 "우리나라의 경우 대다수의 선진국과 달리 글로벌 금융위기 이후 민간부채 디레버리징이 이뤄지지 않았다"며 "1990년대 후반 '아시아 통화', 2008년 '서브프라임모기지'가 글로벌 투기자본의 공격 테마였다면 이제 '민간부채'가 다음번 글로벌 투기자본의 공격 테마가 될 수 있다"고 말했다.

보고서는 당장 단기차입금을 줄이는 재무 구조조정이 시급하다고 지적했다. 기업의 수익성을 개선할 수 있는 방향으로 강도 높은 사업 구조조정도 필요하다. 이 연구위원은 "글로벌 경기가 회복돼 실적이 개선되면서 기업의 부채상환능력이 제고되는 것을 기대하기는 어렵다"며 "재무 구조조정을 통해 신용위험에 대한 우려를 완화시킬 필요가 있다"고 조언했다.