|

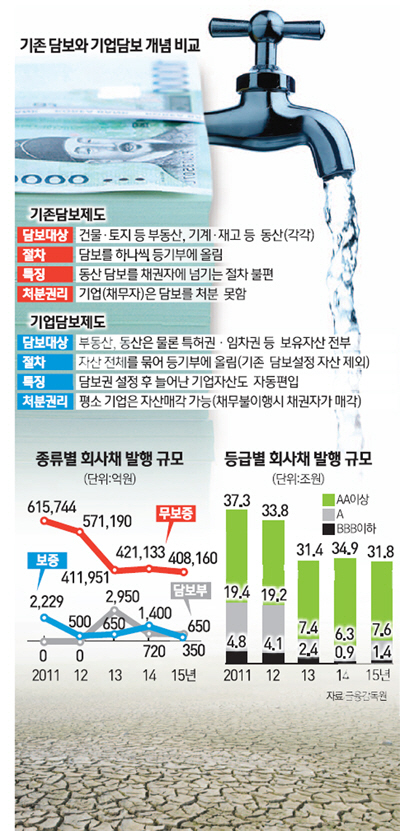

전 세계적으로 저성장이 장기화하면서 채권시장이 견고한 강세 흐름을 이어가고 있다. 하지만 국내 회사채시장은 분위기가 180도 다르다. 시중에 유동성이 넘친다고는 하지만 일부 초우량기업에 해당하는 얘기일 뿐 A등급 이하의 대부분 기업은 돈줄이 말라붙었다. 지난해 AA등급 이상 회사채와 A등급 이하 회사채 발행 비중은 8대2. 지난 2011년의 6대4보다 쏠림현상이 더 심해졌다. 저금리 기조가 장기화하면서 빚어낸 '풍요 속의 빈곤'인 셈이다.

금융당국이 '기업담보부' 채권이라는 다소 생소한 제도 도입을 검토하는 것은 회사채시장의 양극화가 경기 측면도 있지만 제도적 후진성 역시 영향을 미쳤다고 판단했기 때문이다. 기업의 자산을 쪼개 일일이 담보가치를 매기다 보니 기업이 실제보다 저평가된다는 점에 주목했다. 실제 영국이나 미국·프랑스 등은 기업의 동산을 하나로 묶어 담보로 삼는다. 또 일본에서는 1950년대부터 기업 전체를 묶어 담보로 기업담보부 회사채를 발행해왔으며 현재 담보부사채 대부분이 기업담보부 형태다.

기업담보부 회사채가 국내에 도입될 경우 초우량기업이 아닌 기업들의 돈 가뭄 해소에 일조할 것으로 보인다. 현행법으로 담보부사채를 발행할 때는 기업이 가진 주식이나 건물·땅·기계·재고자산을 각각 담보로 매긴다. 그러나 기업가치는 브랜드나 기술력·영업력 같은 무형자산과 주식이나 임차권·부동산 등 유형자산까지 모두 합쳐 생산활동에 투입될 때 더 가치가 높아진다. 기업담보를 연구해온 류창호 아주대 법학전문대학원 교수는 "우리나라의 담보제도는 경제적 가치를 반영하는 정도가 선진국보다 굉장히 낙후돼 있다"고 지적했다.

금융당국은 경색된 회사채시장에 기업담보를 도입하면 투자 물꼬를 틀 수 있을 것으로 보고 있다. 금융당국의 한 관계자는 "삼성전자 같은 초우량기업 회사채만 투자한다면 기업의 성장가치를 내다보고 투자하는 자본시장의 활력을 기대할 수 없다"며 "무보증회사채가 대부분인 회사채시장에 기업담보를 도입해 일부 기업의 자금조달 대안을 만들겠다는 취지"라고 설명했다. 금융당국은 투기등급에 해당하지는 않지만 단기적으로 수요가 떨어진 A등급의 회사채에 제한적으로 도입하는 방안을 검토하고 있다.

현재 기업의 자산을 담보로 매기려면 공장 하나, 기계 하나마다 등기부에 올려야 한다. 번거로울 뿐만 아니라 비용도 많이 든다. 그러나 기업담보로 묶어 한 번만 등기부에 올리면 이후 기업자산이 늘어날 때 자동으로 기업

담보에 편입된다. 기업의 경영활동에도 유리하다. 기업담보는 기업의 소유권을 갖는 지분과는 다른 개념이다. 평소에는 기업의 최대주주나 경영자가 자유롭게 담보권을 행사하고 기업이 채무불이행 등 재무상태에 이상이 생길 때 회사채 투자자가 기업을 매각하는 권한을 가진다.

다만 제도 도입까지 넘어야 할 산이 많다. 개별 자산을 담보로 매기는 기존 법 체계와 부딪치고 기존의 권한과 기업담보 중 어느 것을 더 우선할지를 법으로 규정해야 한다. 기업담보를 매각하는 과정에서 일정한 시장이 형성돼야 객관적인 시장가격이 매겨질 수 있다.

무엇보다 수요가 관건이다. 기업담보는 기업 전체를 걸고 회사채를 발행하는 것이기 때문에 비우량기업으로서는 위험한 자금조달 방식이다. 이 때문에 일본에서도 우량기업으로 발행을 제한한다. 회사채시장 전체를 정상화하는 데는 한계가 있다.

이에 따라 시장에서는 대기업 계열사끼리 지원하는 용도로 쓰이지 않겠느냐는 예상이 많다. 기업담보부 회사채 발행 시 계열사가 회사채에 투자하면 채무불이행 사태가 벌어져도 당장 담보로 잡은 계열사를 팔지는 않기 때문이다. 류 교수는 "기업담보는 은행과 장기간 여신관계를 맺는 기업이 활용하기 좋은 제도"라며 "회사채시장에 도입한다면 부작용을 대비한 정교한 제도 마련이 뒤따라야 한다"고 조언했다. /임세원·조민규기자 why@sed.co.kr