|

|

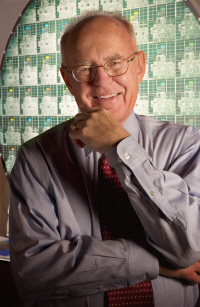

인텔 창업자 고든 무어(사진)는 지난 1965년 미국의 한 잡지에 발표한 기고에서 "18개월마다 반도체 회로의 집적도(성능)는 2배 커질 것"이라고 썼다. 이렇게 시작된 '무어의 법칙(Moore's law)'은 50년간 반도체 업계는 물론 정보기술(IT) 산업 전반의 발전을 촉진해 왔다. 한국에선 무어의 법칙을 변주해 1년마다 반도체 용량을 두 배 늘린다는 황창규 전 삼성전자 사장(현 KT 회장)의 '황의 법칙'이 2000년대 중반까지 유행하기도 했지만 '국내용'이었고, 반도체 산업에서 진정한 기술의 맥은 무어에 있었다.

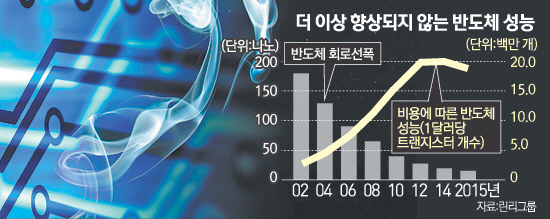

이처럼 막대한 영향력을 끼쳐온 무어의 법칙이 탄생 51주년을 맞은 올해 공식'사망선고'를 받을 것이라고 저명한 과학전문매체 네이처가 2월호에서 보도했다. 무어의 법칙을 실현하기 위해선 반도체 회로 선폭을 줄여 성능을 높이는 공정 미세화가 이뤄져야 한다. 그러나 회로 선폭이 나노미터(nm·1nm은 10억분의1m)로 줄어들면서 비용은 천문학적으로 늘고 물리적 한계도 가까워졌다는 분석이다. 실제로 무어의 법칙대로라면 인텔은 2014년에 14나노 공정 기반의 반도체를 내놨어야 하지만 양산은 1년 늦은 지난해에 시작했다. 삼성전자는 연평균 10조원 이상을 반도체 공정기술과 설비에 쏟아붓는 형편이다. 특히 무어의 법칙은 반도체를 기반으로 한 PC·휴대폰 등의 발전에 그대로 적용돼온 만큼 반도체가 탑재되는 다양한 전자기기들의 발전도 한계에 부딪치는 것 아니냐는 우려도 제기된다.

네이처에 따르면 반도체 업계는 다음 달 '무어의 법칙을 넘어서(more than Moore's law)' 이름의 새 기술 로드맵을 공개할 예정이다. 국제적으로 통용될 이 로드맵은 기존까지의 기술 발전 관행을 거꾸로 뒤집는다. 여태까지는 반도체 성능이 우선 향상되고 이를 기반으로 스마트폰과 PC, 차량용 전자장비(전장) 같은 응용처가 개발됐다면 이제는 제품의 발전에 발맞춰 반도체 기술 향상이 이뤄지는 방식이다.

일본과 대만을 앞지른 신속한 공정 미세화로 메모리 반도체 시장을 과점해온 한국 반도체 업계에는 발등의 불이 떨어졌다. 공정 미세화에 익숙해진 체질을 바꿔야 하기 때문이다. 국내 반도체 업계의 한 관계자는 "공정 미세화에서 지체될 경우 해외 경쟁사들에게 머지않아 뒷덜미를 잡히게 될 것"이라며 "반도체의 원재료인 실리콘을 이을 차세대 신소재를 빨리 발굴하는 등 파괴적 혁신을 시도하면서 시스템 반도체 같은 차세대 분야 역량 강화에 주력해야 한다"고 했다.

일각에서는 무어의 법칙이 수명을 다한 게 아니라 끊임없이 수정되고 있을 뿐이라는 분석도 나온다. 10나노를 넘어 한 자릿수 나노에 이르는 공정 미세화는 계속될 것이란 주장이다. 30년간 현장에서 무어의 법칙을 실천해 온 김 사장은 지난해 세계에서 가장 앞선 10나노 기반의 시스템 반도체 공정 개발을 완료했다고 발표해 세계를 깜짝 놀라게 했다. 실제로 삼성전자는 내부적으로 7나노 미세공정을 달성한다는 중장기 목표도 세워뒀다. 인텔의 한 관계자는 "무어의 법칙은 18개월마다 반도체 성능이 2배 높아진다는 절대적 법칙이 아니라 시간에 상관없이 성능을 두 배씩 계속 끌어올리겠다는 업계의 목표일 뿐"이라고 강조했다.