|

'브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴, Brexit)' 저지와 난민대책 도출 등을 위해 열린 유럽연합(EU) 정상회의가 막바지로 치닫는 가운데 각국이 핵심 쟁점에 대해 좀처럼 합의를 보지 못한 채 줄다리기를 벌이고 있다. 특히 EU가 브렉시트를 막을 합의안을 내놓지 못할 경우 '하나의 유럽'을 지향하는 EU 체제가 붕괴되고 글로벌 경제에도 악영향을 미칠 것이라는 우려가 증폭되고 있다.

벨기에 브뤼셀에서 이틀간의 일정으로 열린 정상회의에 참석한 유럽 각국 정상들은 19일(현지시간) 최종 합의안 도출을 위한 마지막 회의를 개최했다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 데이비드 캐머런 영국 총리는 전날 회의에서 "한 세대를 위한 영국의 성가신 EU 관계를 해결해달라"고 요구했다.

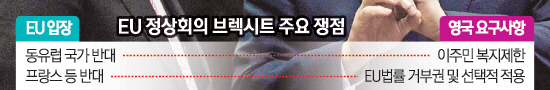

회의의 핵심 의제는 영국과 EU 집행부가 이달 초 합의한 EU 개혁방안의 승인 여부다. 개혁방안에는 이주민 복지혜택 제한, EU 제정 법률 거부권, 옵트아웃(선택적 적용) 존중, 비유로존 국가의 유로존 시장 접근 보장 등이 포함돼 있다. 복지혜택 제한은 영국 정부에 4년간 이주민 복지혜택을 제한할 수 있는 권한을 부여하는 것이며 법률 거부권은 EU 회원국 55% 이상의 의회가 EU 제정 법률을 거부하거나 개정을 요구할 수 있도록 한 것이다.

하지만 프랑스는 "어떤 나라도 거부권을 가져서는 안 된다"며 유로존(유로화 사용 19개국)의 결정으로 비유로화 국가인 영국이 피해를 보는 일이 발생하지 않도록 해달라는 영국 측 요구를 거부하고 있다. 또 이주민 복지혜택 제한 방안은 폴란드·슬로바키아·헝가리 등 동유럽 국가들이 강하게 거부하고 있다. '영국 내 동유럽 출신 이주민들이 차별대우를 받을 수 있다'는 이유에서다. 영국도 합의안이 후퇴할 경우 서명이 불가하다는 입장을 굽히지 않고 있다. 캐머런 총리는 회의에 앞서 "우리 요구를 충족시키지 않는 합의는 받아들일 수 없다"고 배수진을 쳤다.

브렉시트 외에 난민대책도 유럽 분열의 또 다른 잠재요소다. 이번 정상회의에서도 독일·EU 집행부와 동유럽 국가들이 평행선을 달리고 있다. 독일은 그리스와 터키 해안을 따라 난민유입을 통제해 EU 회원국 내 자유로운 통행을 보장하는 솅겐조약을 유지해야 한다고 주장한 반면 동유럽 국가들은 그리스 북쪽 육로에 있는 마케도니아와 불가리아와의 국경선, 이른바 '발칸루트'에서도 난민을 통제해야 한다고 요구했다. 이는 그리스를 솅겐조약에서 퇴출해 EU의 국경을 남유럽에서 중유럽으로 후퇴시키는 것을 의미한다.

월스트리트저널(WSJ)은 오스트리아가 EU의 난민대책에 강경한 입장을 표명하면서 막판 변수로 부상하고 있다고 전했다. 각국 정상은 베르너 파이만 오스트리아 총리에게 난민신청 건수를 제한하는 조치를 일단 한달간 연기하라고 요구했으나 파이만 총리는 이를 거부했다. 앞서 오스트리아는 전날 남부국경에서 받는 난민신청 건수를 하루에 80건으로 제한하겠다고 밝혀 국제법 위반 논란을 불러일으켰다.