|

9,000여곳에 달하는 환경오염 물질 배출 기업들의 환경책임보험 가입을 의무화해 배상 '사각지대'를 해소하기 위한 '환경오염 피해 배상책임 및 구제에 관한 법률(이하 환경오염 피해구제법)'이 시행 초기부터 삐거덕거리고 있다. 주무부처의 늑장행정으로 핵심 사안을 결정할 '환경오염피해구제정책위원회'가 제때 발족하지 못하면서 환경책임보험 출시 및 구제급여 지급 등 후속조치들이 이뤄지지 않고 있기 때문이다.

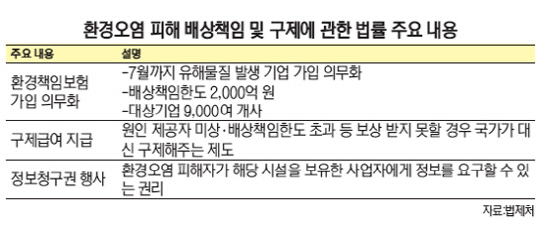

22일 관계부처에 따르면 환경부는 지난 1년간의 유예기간을 거쳐 1월1일부터 환경오염 피해구제법의 본격적인 시행에 들어갔다. 핵심 내용은 환경오염으로 피해를 본 경우 배상이나 피해구제를 받기 쉽도록 하기 위해 기업의 환경책임보험 가입을 의무화하고 국가가 구제급여를 제공하는 것이다. 환경책임보험 가입 대상은 석유류·유해화학물질 제조 및 저장시설을 보유하거나 일정 수준 이상 대기 오염물질·폐수 등을 배출하는 기업들로 총 9,000여개에 달한다. 이들 기업은 오는 7월까지 환경책임보험에 가입하지 않으면 설비 설치는 물론 운영도 할 수 없다.

하지만 법은 시행됐지만 환경책임보험 약정, 보험자 선정, 환경오염 피해 평가 방법과 절차, 정보 제공 및 열람, 환경오염 피해구제 등 주요 사안을 심의·결정하는 정책위원회조차 출범하지 않아 개점휴업 상태다.

환경부는 이에 대해 다음달 초 정책위원회를 발족하고 '약정 등 결정→금융감독원 심사→보험개발원·손해보험회사의 상품 개발→금융감독원 상품 등록' 등을 거쳐 5월 초까지 상품을 출시할 수 있어 7월 의무가입에는 문제가 없다고 설명하고 있지만 보험 업계와 가입 대상 기업의 의견은 전혀 다르다. 손해보험 업계에서는 "일정상 상품을 선보이는 것은 물론 제대로 판매하기조차 쉽지 않을 것으로 보인다"고 비관적인 전망을 내놓고 있다. 대상 기업이 9,000여개에 달하는 상황에서 보험 가입 의무화까지 남은 시간이 촉박해 불완전판매의 우려가 있다는 것이다.

대상 기업들도 "배상한도가 500억원에서 2,000억원에 이르는 보험을 단 2개월도 되지 않는 시간에 검토해 가입하도록 하는 것은 기업 입장에서는 큰 부담"이라고 토로했다.

여기에 원인 불명의 환경오염 피해자에게는 국가가 구제급여를 지급하기로 하고 운영기관으로 환경산업기술원을 지정하기는 했지만 조사 방법 등 주요 사항이 전혀 정해지지 않았다. 아울러 환경오염 피해자가 해당 기업에 시설 정보 등을 요구할 수 있는 권리인 정보청구권 역시 이를 심의·결정하는 정책위원회의가 없어 제도만 마련됐을 뿐 시행되지 못하고 있는 실정이다.