|

1968년 6월 조용하던 미국 사법부에 갑자기 태풍이 몰아쳤다. 공교육의 인종 차별을 금지하고 수사 과정에서 피의자 인권을 보장하는 등 진보적 판결을 이끌어냈던 얼 워런 미 연방대법원장이 갑자기 사의를 밝혔기 때문. 린든 존슨 대통령은 즉각 오랜 친구이자 법률 자문을 해주던 에이브 포타스 대법관을 후임으로 지명했다. 그러자 공화당이 발칵 뒤집혔다. 반년만 있으면 공화당 대통령 후보인 리처드 닉슨이 행정부를 장악하고 연방대법원장을 임명할 수 있는데 그냥 보고만 있을 수 없었다.

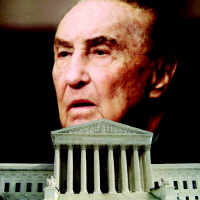

스트롬 서먼드(사진) 상원의원이 선봉에 섰다. 그는 "대통령은 임기 6개월 전 또는 레임덕에 빠져 있을 시기에 대법관을 지명해서는 안 된다"며 지명 철회를 요구했다. 이른바 '서먼드 룰(Thurmond Rule)'이다. 존슨 대통령은 "결코 그를 포기할 수 없다"고 버텼지만 포타스가 주가 조작으로 조사를 받던 업체에서 매년 정기적인 법률자문 사례금을 받았다는 사실까지 폭로되자 더는 견디지 못했다. 당시 뉴욕타임스는 이를 두고 '미국 정치사에서 가장 중대한 오류 중 하나'라고 지적했다.

서먼드 룰을 이용한 것은 공화당만이 아니었다. 조지 HW 부시 대통령이 임기 만료 7개월 전에 대법관을 포함한 다수의 연방법원 판사들을 보수 성향 인물로 임명하려 하자 민주당 소속 조 바이든 상원 법사위원장은 "행정부와 상원 사이에 균형 있는 인물이 아니라면 대통령이 임명해서는 안 된다"고 주장하기도 했다. 서먼드 룰이 민주·공화 서로의 입맛에 맞게 각색된 셈이다. 연방대법원이 정치 성향에 의해 갈라져 판결이 한순간에 바뀌는 일도 생겼다. 실제로 보수 색채의 윌리엄 렌퀴스트가 연방대법원장에 오르자 전임 워런이 내렸던 진보적 판결들을 하나하나 뒤집어나갔다.

버락 오바마 미국 대통령이 사망한 앤터닌 스캘리아 연방대법관의 후임 인선을 강행하려 하자 공화당이 서먼드 룰을 내세우며 인준 일정 거부로 맞서겠다는 전략을 세운 모양이다. 서로 한 치의 물러섬도 안 보이는 것을 보면 어째 연방대법원이 법의 수호자가 아닌 진보와 보수를 대변하는 대리정치판으로 변질돼가는 느낌이다. 그런데 이 모습이 어딘가 익숙하게 보이는 것은 왜일까. /송영규 논설위원