|

'tomorrow(내일)'는 토니 블레어 전 영국 총리가 써서는 안 될 단어였다. 그를 가르쳤던 선생님조차 "30년 전에도 그 단어를 제대로 쓰지 못했다"고 토로할 정도였다. 그런 그가 2001년 입스위치 지역 보궐선거에 출마한 노동당 후보에게 친필편지를 쓰면서 이 단어를 사용했다. 철자는 'tomorrow'가 아닌 'toomorrow'. 그것도 세 번이나 반복했다. 언론과 야당으로부터 집중 공격을 당한 것은 당연했다. "열두 살 어린이도 잘 알고 있는 단어" "지도층부터 철자 교육을 받아야 한다" 등의 비난이 쏟아졌다. 덕분에 블레어 전 총리는 영국 마케팅 업체가 꼽은 '정치인들의 10대 철자법 실수' 주인공으로 선정되기도 했다.

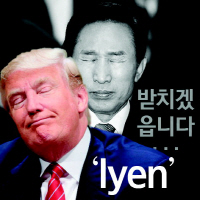

정치인의 맞춤법 실수가 외국에서만 있었던 것은 아니다. 우리나라에서는 이명박 전 대통령이 세간의 입방아에 곧잘 올랐다. 이 전 대통령은 대선 후보 시절인 2007년 현충원 방명록에 "번영된 조국, 평화통일을 이루는 데 모든 것을 '받'치겠'읍'니다('바치겠습니다'의 오자)"라고 잘못 쓴 경력이 있고 17대 대통령 취임식 날에는 같은 곳에서 또 '바치겠습니다'를 '바치겠읍니다'로 표기해 '한글도 모르는 대통령'이라는 조롱을 들었다. 어디 대통령뿐이랴. 국어 교사 출신인 이재오 새누리당 의원은 특임장관 시절이었던 2011년 트위터에 두 번이나 '태극기'를 '태국기'로 써 빈축을 샀다. 맞춤법이 어렵기는 선생님도 매한가지였나 보다.

미국 공화당 대선 경선 후보인 도널드 트럼프가 철자 때문에 또 구설에 올랐다. 최근 'honor(명예)'를 'honer'로, 'lightweight(경량급)'를 'leightweight'로 잘못 쓴 그가 이번에는 'lying(거짓말을 하고 있다)'을 'lyen'이라고 외친 것이다. 그것도 한 자 한 자 또박또박.

먼 나라 일로 치부할 것이 아니다. 요즘 소셜네트워크서비스(SNS)에서는 맞춤법 파괴가 넘쳐난다. 지금의 청소년들도 후대의 트럼프가 될지 모른다. /송영규 논설위원