|

|

#1. "난, 난 꿈이 있어요. 그 꿈을 믿어요. 나를 지켜봐요…." 노래 '거위의 꿈'이 울려 퍼지는 같은 이름의 뮤지컬 갈라쇼가 지난 3일 서울 중구 문화창조벤처단지 무대에서 선보였다. 뮤지컬 '거위의 꿈'은 흑인(미국인) 아버지와 한국인 어머니를 둔 혼혈 소녀가 가난과 차별을 딛고 톱 가수로 성공하는 내용으로 진짜 미국계 한국인 가수인 이미쉘이 주연을 맡았다. 이 작품은 한국콘텐츠진흥원의 '콘텐츠 창의 프로젝트'의 지원을 받았다. 무명작가의 우수한 작품을 제작사와 연결해주는 콘텐츠진흥원 사업의 대표적인 성공작이라고 할 수 있다.

#2. 7일 KT의 서울 동대문 홀로그램 전용관 '케이라이브(K-live)'에서는 홀로그램 드로잉쇼 '렛츠고'가 공연됐다. '렛츠고'는 한국·중국·그린란드 등을 여행하며 맞닥뜨린 사건들을 익살스럽게 풀어낸 넌버벌 미술쇼. 공연가 3명이 미디어 무대를 도화지 삼아 붓 터치와 아름다운 색감, 실재와 같은 상을 통해 한 폭의 수채화를 그려냈다. KT 측은 "기존 퍼포먼스에 홀로그래픽 영상, 3D 영상, 관객과의 인터랙션 등 디지털 연출을 넣어 관객의 공연 몰입도를 높였다"고 설명했다.

◇제조업을 넘어 '융복합 문화산업' 시대로=단순 제조업이 성장의 한계를 맞은 가운데 문화콘텐츠의 역할이 더욱 중요해지고 있다. 스마트폰만 봐도 알 수 있다. 스마트폰 자체의 부가가치보다는 스마트폰에 담긴 애플리케이션을 통해 제공되는 콘텐츠가 더 많은 이익을 낼 정도다.

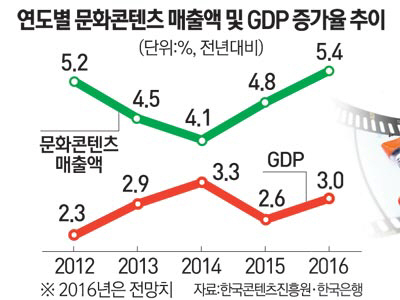

콘텐츠진흥원에 따르면 2015년 국내 문화콘텐츠산업의 총매출은 99조6,000억원으로 전년 대비 4.8% 증가했다. 같은 기간 국내총생산(GDP) 성장률(2.6%)의 두 배에 가까웠다. 또 문화콘텐츠 수출은 57억달러로 8.1% 성장한 것으로 잠정 집계됐다. 소셜네트워크서비스(SNS)나 사물인터넷(IoT)의 성장으로 지식정보 분야가 13.1% 신장한 데 이어 캐릭터(8.7%), 영화(8.5%) 등이 10% 내외의 성장률을 보였다.

문화콘텐츠산업은 매년 5%대 이상의 성장을 이어오다 최근 주춤거리고 있다. 2014년 성장률은 4.1%까지 떨어졌고 지난해도 4.8%에 그쳤다. 여전히 경제성장률보다는 높지만 이제는 '네오 다빈치' 시대라는 패러다임의 대전환이 요구되는 이유다. 각종 산업에 문화의 옷을 입히는 것과 함께 문화콘텐츠도 융복합 과정을 강화할 필요가 있다. '장르와 장르 간 융합'뿐만 아니라 '장르와 기술 간 융합' '콘텐츠와 이종산업 간 융합'으로 새로운 시장을 창출한다는 의미다.

미래의 경제전쟁도 중국을 중심으로 진행될 것으로 보이는 가운데 중국과 가장 가까운 문화 동질성을 가지고 있는 한국 콘텐츠가 강점을 지닌 것은 부인할 수 없는 사실이다. 여기에 우리의 정보기술(IT)을 적용할 경우 그 효과를 배가할 수 있다. 이렇듯 3D TV에 이어 가상현실(VR) 시장도 역시 콘텐츠 여부가 승부를 좌우할 것임에 틀림없다. 김종덕 문화체육관광부 장관이 최근 업계 종사자들과의 대화에서 "콘텐츠산업이 최근 부침을 겪었지만 제조업의 어려움에 비하면 여전히 전망이 밝다. 정부는 적극적인 법적·재정적 지원을 하겠다. 결국 콘텐츠를 만드는 사람에게 산업의 미래가 달려 있다"고 말한 것도 바로 그런 이유다.

◇원천 스토리를 강화하자=앞서 언급된 뮤지컬 '거위의 꿈'은 흑인 아버지와 한국인 어머니를 둔 한 소녀의 이야기다. 이야기를 들은 독자라면 누구나 알 수 있는 것처럼 한국전쟁 이후 아픈 역사를 반영한다. 하지만 다사다난했던 한국의 역사는 후손들인 지금의 우리에게 무궁무진한 스토리의 원천을 제공해주고 있다. 멀리 고려시대와 조선시대는 물론 가까이 일제강점기와 한국전쟁, 재건, 산업화, 민주화, 현대사회 등이 모두 훌륭한 스토리의 원천이 될 수 있다. 문제는 이를 잘 갈무리할 필요가 있다는 점이다. 콘텐츠진흥원의 한 관계자는 "우리의 콘텐츠가 한국의 사회와 역사를 보다 적극적으로 '융복합'시킬 필요가 있고 창작자들이 익숙할 필요가 있다"고 말했다.

세계 최초로 '아이디어의 상품화'가 가능해지는 '이야기산업 진흥법' 제정이 필요한 이유도 여기에 있다. 콘텐츠의 기본은 이야기(스토리)라는 점에서 아이디어를 발굴하고 이를 스토리화해 콘텐츠 작품으로 만들 필요가 있다는 것이다. 후발 문화산업 국가로서 새로운 발상의 전환이 긴요한 이유다.

◇기술은 작품에 스며들어야=케이라이브의 홀로그램 공연이 말해주듯 지금도 많은 문화콘텐츠에 IT 등 첨단기술이 사용되고 있다. 뮤지컬 등 공연뿐만 아니라 영화계에서도 첨단기술이 많이 사용된다. 2013년에 개봉한 영화 '미스터 고'에서 시작된 VFX(Visual Effects·시각효과)는 급속히 발전해 영화 '명량'의 대성공을 이끌어내기도 했다.

문제는 많은 경우 이러한 기술이 작품과 겉돈다는 데 있다. 한 영상 제작업체 대표는 "뮤지컬 공연에 배경으로 영상을 사용할 수 있느냐는 문의가 많고 실제 작업을 한다. 다만 무조건 화려한 것만 요구하는 제작자가 있을 경우 곤란하다"며 "공연의 목적은 배우의 연기인데 배경 영상이 이에 어울리지 않으면 작품성을 떨어뜨릴 수 있다"고 지적했다. 첨단기술 개발과 함께 주의 깊은 사용이 필요한 이유다. 문화계 인사들도 IT에 익숙해져야 할 필요가 있으며 기술과 문화의 융복합이 자연스럽게 이뤄져야 한다.