1974년 3월 18일, 오스트리아 수도 빈. 세계가 숨을 죽이고 한 사람의 입을 지켜봤다. 아메드 자키 야마니 사우디아라비아 석유상. 사진기자들의 카메라 플래시가 터지는 가운데 야마니가 입을 열었다. “석유 수출국기구(OPEC) 회원국들은 원유 가격을 동결하고 미국에 대한 석유수출금지도 해제합니다.” 인류가 동시에 겪은 최초의 에너지 위기인 제 1차 석유위기는 이날을 고비로 진정 국면에 들어섰다. 1973년 10월 발발한 4차 중동전 이래 아랍국가들을 중심으로 산유국들이 석유자원 무기화를 선언한 지 5개월 만이다.

석유금수 해제를 주도한 나라는 최대 산유국인 사우디아라비아. 빈 회의에 참가한 9개 아랍산유국기구(OAPEC) 가입국 가운데 쿠에이트와 리비아 등 5개국이 가격 인상을 주장하는 분위기 속에서도 가격동결과 금수해제 방안을 이끌어냈다. 석유 무기화의 제안자이며 최대 수혜자였던 안와르 사다트 이집트 대통령이 더 이상의 석유위기는 오히려 해가 된다며 ‘아랍 형제국’들을 적극 설득한 점도 해제 결정의 뒷심으로 작용했다. 사다트의 설득 논리는 이랬다. ‘감산과 가격 인상을 계속하는 한 숨어 있는 기름과 새로운 유전이 나오게 돼 있다. 결과적으로 우리의 시장을 잠식 당할 뿐이다.’ 이게 먹혔다.

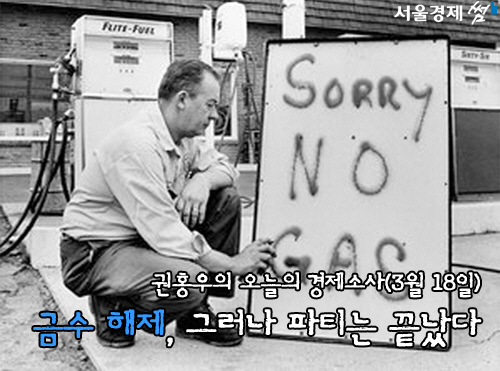

1차 석유위기는 불과 5개월 만에 끝났지만 세계경제에 막대한 타격을 안겼다. 친 이스라엘 국가에 대한 석유수출을 막은 1973년 10월 중순 이래 인상 폭은 무려 4배. 배럴당 3.01달러에서 11.65달러로 치솟았다. 소비국들은 인플레이션 심화와 국제수지 악화, 불황과 실업 증가라는 사중고를 겪었다. 미국의 소비자들도 타격 받았다. ‘대미 석유수출을 금지한 탓에 한 겨울에 폐업하는 주유소들이 늘어났다. 소비자들은 수십 ㎞씩 이동해 겨우 찾아낸 휘발유 판매 주요소에서 장시간 줄을 서서 기다렸다. 기름을 찾으러 돌아다니고 추위에 차 안에서 난방을 킨 채 기다리느라 휘발유 소비는 오히려 더 늘었다.’(앤선니 샘슨 저 ‘석유를 지배하는 자들은 누구인가’에서)

산유국들은 돈을 벌었을까. 글쎄다. 물론 겉으로는 수입이 많아졌다. 산유국들의 석유수출 수입이 1972년 230억 달러에서 1977년 1,400억 달러로 늘어났어도 외화내빈. 두 가지 경로를 통해 오일 달러는 다시 미국으로 되돌아갔다. 첫째는 환율 변동. 달러 가치가 떨어지니 실질 소득이 줄었다. 두 번째는 무기 판매로 미국은 막대한 무기를 중동에 팔았다. 이스라엘은 미국제 고성능 무기가 이슬람 국가에 넘어갈 때마다 미국에 항의했으나 미국제 무기는 주로 내란이나 자국민 탄압, ‘이슬람 형제국끼리 전쟁’에 쓰였다.

정작 돈을 번 당사자들은 석유 메이저와 일본. 미국 5개사, 영국·프랑스 1개사씩 ‘세계를 움직이는 7공주(the seven sisters)’라고 불리던 7개 국제 석유메이저들은 판매량이 줄었어도 마진폭이 커져 돈 방석에 앉았다. 세계적인 석유 위기와 절약 분위기는 일본산 소형차와 절약형 가전제품군에게 세계로 파고드는 계기를 안겨줬다. ‘가볍고 짧으며 얇고 작은’ 이른바 경단박소(經短薄小)의 일제 전자제품은 이후 20여년간 세계시장을 휩쓸었다.

일본이 거둔 이익은 ‘새발의 피’였다는 시각도 있다. 경제사가인 윌리엄 앵달은 저서 ‘석유 지정학이 파헤친 20세기 세계사의 진실’에서 석유파동을 야기한 1973년의 4차 중동전 발발 5개월 전에 미국과 영국의 석유·금융자본이 모여 유가의 4배 인상에 따른 국제금융의 틀을 미리 짰다는 점을 관련 문서를 들어 강조한다. 미국과 영국이 주도하는 앵글로 색슨의 세계지배 전략의 하부구조로 석유위기가 빚어졌다는 것이다. 언론인 출신인 제임스 노먼은 한 걸음 더 나간다. 원유를 둘러싼 강대국들의 헤게모니를 다룬 책 ‘오일 카드’에는 1980년대 저유가·저환율·저금리의 3저 시대가 산유국으로 부상한 소련의 해체를 앞당겼다는 대목이 나온다. 노먼이 지목한 다음 차례는 중국이다.

원유 관련 저자 가운데 가장 중립적이고 권위를 인정받는 다니얼 예긴도 1992년 논픽션부문 플러처상을 수상한 명저 ‘황금의 샘(원제 prize)’에서 석유위기는 중동 산유국끼리의 주도권 쟁탈과 석유 이권을 지키려는 강대국이 이해 다툼을 벌인 결과로 풀이했다. 리처드 하인버거는 1차 석유 위기를 ‘황금 시기가 마무리된 사건’이라며 인류는 제 2차 세계대전 이후 탄탄한 성장 가도를 달리던 시대가 종말을 맞이했다고 봤다. 두 차례 석유파동에서 탄화수소(석탄에서 석유까지 광물자원) 시대의 마무리를 예견한 그가 쓴 책의 제목은 유명한 문구로 굳어졌다. ‘파티는 끝났다(the Party is over)’

정말로 파티가 끝났을까. 과거 같으면 저유가는 무조건 좋은 신호였는데 오늘날 저유가를 걱정하는 이유는 무엇일까. 세상은 석유위기 당시보다 나아졌은가. 국제 원유가격을 끌어내린 미국의 오일샌드는 환경 파괴 논란에도 위력이 여전하다. 대체에너지 개발 의욕도 꺾였다. 산유국들은 사다트 대통령이 빈 회의 즈음에 강조한 ‘숨어있는 석유의 저주’가 주는 직격탄을 맞고 있다. 사우디아라비아 정부의 올해 적자 예상액은 1,000억 달러에 근접한다. 지금 속도로 까먹다간 사우디의 외환보유액 6,160억 달러도 5년 후 소진된다는 경고도 나왔다. 석유라는 관점에서만 볼 때 변하지 않은 것은 하나 뿐이다. 앵글로 색슨의 지배력.

석유 위기를 맞았던 한국은 사정이 어떠했을까. 어려웠다. 1973년 14.9%를 기록했던 경제성장률이 1974년 8.0%, 1975년에는 7.1%로 떨어졌다. 국제수지 적자폭도 5억6,000만달러에서 19억3,000만달러로 확대되고 도매물가가 42.1%, 소비자물가가 24.3%씩 올랐다. 사회도 어지러웠다. 정권을 비판하는 언론에 재갈을 물리려 중앙정보부를 동원한 광고탄압에 동아일보가 무릎을 꿇던 봄의 입구에서 정부는 서민들을 달래기 위해 세제개편안을 내놓았다. 종합소득세 도입(실제 도입은 1976년)을 발표하며 내건 정책목표가 소득재분배와 공평 과세였다. 42년 전의 정책 목표가 오늘날 어디쯤 있는지 모르겠다.

다행이었던 점은 솟아날 구멍이 있었다는 사실이다. 중동 특수를 타고 벌어들인 오일 달러로 당시 우리 경제는 탈출구를 찾았다. 그렇다면 요즘은? 경제의 어려움을 타개할 대안이 절실하다. ‘대박’이라던 통일의 가능성도 개성공단 폐쇄로 엷어진 마당이니…. 파티는 정말 끝났나?

/권홍우 선임기자 겸 논설위원 hongw@sed.co.kr