|

국책은행들이 기업 부실채권 처리를 놓고 딜레마에 빠졌다. 부실채권을 계속 쥐고 있으면 건전성에 부담이 되는 만큼 처리하는 게 바람직하지만 처리비용이 큰데다 기업 구조조정에도 차질을 빚을 수 있기 때문이다.

최근 국책은행들의 건전성이 나빠진 배경에는 조선·해운업 불황이 자리 잡고 있다. 이들 업종에 속한 대기업 구조조정 과정에서 시중은행이 지원을 포기했지만 기간산업이라는 이유로 정부가 퇴출을 억제하는 분위기 속에서 국책은행이 부담을 떠맡은 것이다.

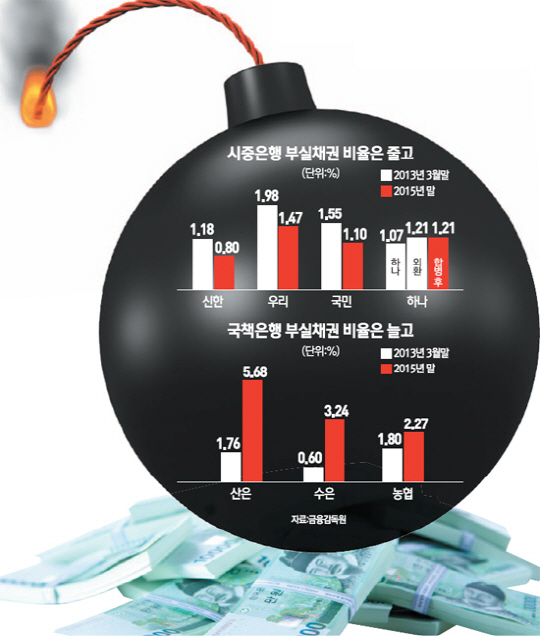

22일 금융감독원의 통계를 보면 우리은행의 전체 여신에서 부실채권이 차지하는 비율은 지난 2013년 3월 말 1.98%에서 2015년 말 1.47%로 줄었다. 지난해 말 기준 전체 은행의 평균 부실채권 비율인 1.80%보다 낮은 수치다. 올해도 우리은행은 부실자산 비중을 지난해 말 기준 30% 줄이기로 했다. 그 밖에 KEB하나·신한·KB국민은행 등도 부실채권 비율이 0.8~1.21% 수준으로 내려갔다. 금감원의 한 관계자는 "기업 대출이 많던 우리은행과 하나은행은 민영화 추진과 합병 이후 적극적으로 기업 대출에서 손을 뗐다"고 말했다. 실제 지난해 말 STX조선에 대한 지원을 논의하던 중 우리은행과 하나은행은 4,500억원의 추가 지원에 반대해 채권단에서 탈퇴했다. 앞서 SPP조선에 대한 채권단 협의 도중 하나은행과 국민은행이 4,900억원 지원을 거부하고 채권단을 빠져나왔다.

시중은행이 포기한 부실채권은 국책은행에 고스란히 넘어갔다. 대우조선해양·현대상선·한진해운의 주채권은행인 KDB산업은행의 부실채권 금액은 2013년 3월에 비해 3년 만에 5조6,000억원 폭증했다. 그 결과 산은은 2013년 3월 말 1.76%에 불과했던 부실채권 비율이 지난해 말 5.68%까지 치솟았다. 특히 현대상선 채권을 정상채권에서 두 단계 낮은 부실채권으로 분류하면서 부실여신 금액이 단번에 1조4,000억원 늘어났다. 수출입은행도 2013년 3월 말 0.60%로 모든 은행 중 가장 낮은 수준이었지만 SPP조선과 성동조선의 주채권은행으로 부담이 커진 지난해 말에는 3.24%로 5배 이상 뛰었다.

금융위원회의 한 관계자는 "산은과 수은은 STX·대우조선해양에 이어 현대상선에 많은 대출이 물렸다가 부실로 전환하면서 한 번에 큰 타격을 입었다"고 지적했다. 부실채권이 늘어나면 부실채권이 실제 부도가 날 가능성을 대비해 은행이 쌓아야 하는 대손충당금도 큰 폭으로 증가한다.

기업채권 분류 단계 가운데 정상과 요주의까지는 충당금을 대출금의 최소 0.85~7%만 쌓으면 되지만 부실채권으로 판단하는 고정(20%), 회수의문(50%), 추정손실(100%) 단계에는 은행 입장에서 기업 채권이 애물단지가 된다. 충당금 부담이 늘자 은행들은 충당금을 최소 기준만 지키되 예전보다 적게 쌓았고 그 결과 통상 100%를 훌쩍 넘던 충당금 적립비율은 전체 평균 93%, 국책은행의 경우 70%대로 2010년 금융위기 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

상황이 이렇게 되자 금감원은 은행들에 부실채권 매각을 주문하고 나섰다. 금감원 관계자는 "사실상 산은을 겨냥한 것으로 회생 가능성이 없는 기업 채권은 가격에 지나치게 집착하지 말고 팔라는 의미"라고 전했다. 금감원은 매년 관행적으로 연말마다 부실채권 비율을 1.5% 수준으로 유지하도록 지도했지만 지난해 감독 자율화 기조에 따라 이를 폐지했는데 그 직후 은행의 부실채권 비율이 늘어난 것이 문제라고 보고 있다. 그러나 금감원의 부실채권 처리 요구에 국책은행들은 반발하고 있다. 이미 부실로 결론 난 기업의 채권을 제값 주고 사주는 곳은 없어서 은행은 막대한 손실을 감수해야 하고 부실채권이 팔렸다고 해서 기업의 상환 부담이 줄어드는 것도 아니기 때문이다.

기업 부실채권은 보통 상각(償却)해 매각하는 과정을 거친다. 상각은 원래 받을 돈에서 부실해진 만큼 가격을 낮춘다는 의미로 이 경우 충당금은 100% 쌓아야 한다. 국책은행 관계자는 "100원을 빌려주고 30원만큼 받을 가능성이 있어도 상각해 매각하려면 무조건 100원만큼 충당금을 쌓아 100원이 손실로 잡힌 후 30원에 팔면 그만큼 다시 이익으로 잡힌다"면서 "결국 은행 손실이 과장돼 은행 법인세가 줄어드는 효과가 있을 뿐 은행의 건전성이 좋아지거나 기업 입장에서 갚아야 할 돈이 줄어들지는 않는다"고 설명했다.

정작 은행 건전성 악화의 주원인인 대기업 부실채권은 사라지지 않는다는 점도 문제다. 워크아웃에 들어간 대기업 채권은 채권단이 살리기로 결론 낸 상황이어서 부실채권이어도 팔 수 없다. 기업을 살리는 구조조정을 강조하는 금융당국도 현대상선 등의 채권을 처리하라는 입장은 아니다. 은행 건전성과 기업 구조조정이라는 상반된 정책을 펼치면서 혼선이 빚어지는 것이다.

국책은행 관계자는 "은행이 부실채권이라도 기업 구조조정을 위해 워크아웃 기업에 자금을 지원하면 은행 건전성 기준에 따라 부실채권 비율이 높아지며 은행 부담이 커진다"면서 "금융당국 정책이 기업 구조조정과 은행 건전성 중에 무엇을 전념하라는 것인지 헷갈린다"고 지적했다.

/임세원·조민규기자 why@sed.co.kr