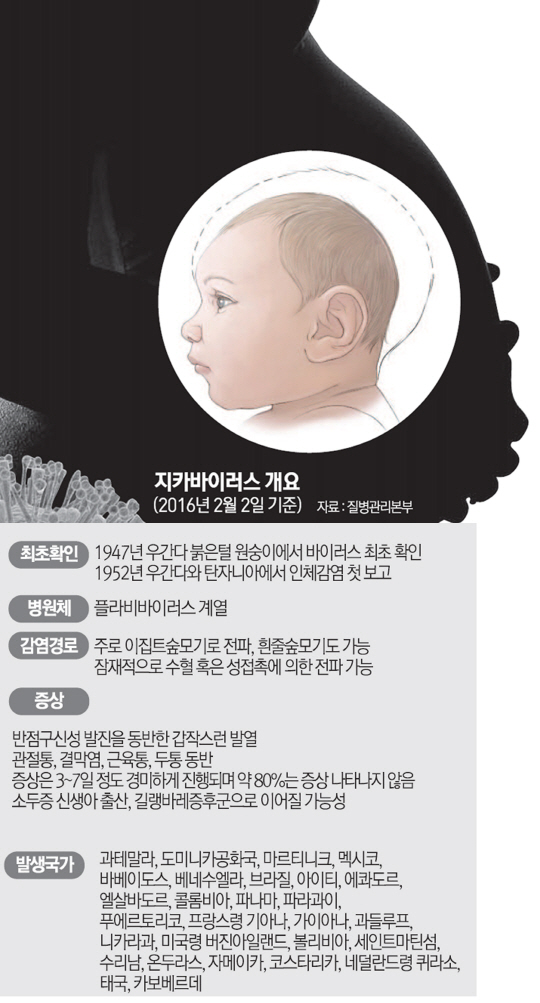

태아 소두증을 유발하는 것으로 의심되는 지카바이러스가 최근 우리나라에까지 상륙하면서 그 감염 방법과 소두증 발병 원인, 난치 이유 등에 대한 관심이 높아지고 있다.

지카바이러스는 뎅기열 바이러스 등과 같은 ‘플라비바이러스’로 분류되는데 여러 가지 주장 중 과학적으로 확인된 감염 경로는 모기다. 모기가 사람을 물면 지카바이러스는 혈액을 타고 체내에 침입하게 되는데 이것이 임신부의 태반을 감염시키는 것으로 추정된다. 산부인과를 담당하는 요엘 사도프스키 피츠버그대 박사는 거대세포바이러스(CMV)도 혈액으로 침투한 뒤 태반에 도달해 감염시키고 그 결과 소두증이 발생한다고 소개했다.

체내에 침투한 지카바이러스가 어떻게 태반 등의 세포를 감염시키는지는 여전히 의문인데 면역체계의 중추인 항체 형성 단계를 교란하는 게 아니냐는 추정이 과학계 일각에서 제기되고 있다. 실제로 해외 학계에서는 지난 2013년 프랑스령 폴리네시아에서 발병했던 지카바이러스를 채집해 인간의 피부세포에서 격리배양하는 실험이 단행됐는데 해당 세포 중 항체 생성에 중요역할을 하는 섬유아세포가 72시간 만에 100% 감염됐다.

그렇다면 어떻게 지카바이러스는 우리의 면역체계를 교란시키는 것일까. 인체 내 항체가 체내세포를 병원체로 오인해 파괴하는 자가면역반응과 관련이 있을 것이라는 분석이 제기되고 있다. 피츠버그 의학센터의 신사샤 지코빅 신경학 교수는 “감염 후 말초신경계를 겨냥한 자가면역반응의 정확한 메커니즘은 아직 완벽히 이해되고 있지는 않지만 감염원이 말초신경의 여러 부분과 분자적으로 유사한 탓에 인체의 면역반응이 (감염원을 구분하지 못하고) 말초신경을 공격 대상으로 오인하는 분자의태와 관련이 있을 것”이라고 주장했다.

물론 이렇게 감염이 된다고 해도 반드시 임신부가 소두증에 걸린 아이를 출산하는 것은 아니다. 임신 후반부 3개월 기간에 감염된 경우가 초반 3개월 내에 감염되는 경우보다 소두증 유발 가능성이 적다고 한다. 임신 후반 3개월째에는 이미 태아의 장기가 대부분 형성된 상태이기 때문이다. 반면 초반 3개월 동안에는 아기의 뇌·심장 등 주요 장기가 형성되기 시작하는 때이므로 이 기간에 지카바이러스에 감염된다면 상대적으로 태아의 두뇌에 결함이 발생할 가능성이 있다.

지카바이러스가 지난해 전 세계를 공포의 도가니로 몰아넣었던 중동호흡기증후군(MERS·메르스)에 비해서는 덜 위험하다는 것이 생명과학 및 의학계의 일반적인 시각이다. 무엇보다도 수혈을 받거나 성적 접촉이 이뤄지지 않는다면 사람 간 전이가 이뤄지지 않기 때문이다. 또한 이 바이러스가 일부 신흥국에 국한해 나타나는데다 감염되더라도 증세가 발병 후 1주일 정도 지나면 자연적으로 사라진다. 신상엽 한국의학연구소 감염내과 전문의는 “지카바이러스 감염 환자 증상은 1주일 내로 100% 가까이 완치되는데다 사망 환자도 거의 없기 때문에 심각하게 받아들일 필요는 없다”고 말했다.

문제는 소두증과 길랭바레 증후군 등 신경계 합병증이다. 가임 여성이나 임신부가 지카바이러스에 감염될 경우 태아가 소두증을 앓을 가능성이 있다. 소두증은 두부 및 뇌가 정상보다 작은 선천성 기형을 말한다. 길랭바레 증후군은 말초신경에 염증이 생겨 발생하는 급성 마비성 질환이다. 길랭바레 증후군은 치료제가 있어 환자의 85%는 치유가 가능하다.

보건당국은 지카바이러스가 소두증을 제외하면 사람에게 크게 위협이 되지 않는다는 이유로 예방에 방점을 두고 있다. 백신 개발에는 상대적으로 긴 시간이 필요하기 때문이다. 지카바이러스와 유사한 뎅기열 바이러스 백신도 개발 후 실제 사용허가를 얻기까지 20년이 소요됐다. 그러나 업계는 “백신 없이 예방에만 의지할 수는 없다”며 백신 개발의 필요성을 주장하고 있다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 올해 3월 기준 전 세계적으로 10여개의 기관이 지카바이러스 백신 개발을 진행 중이다. 인도의 바이오기업인 바라트가 지난해 세계 최초로 백신 개발에 착수한 후 프랑스의 다국적 제약사인 사노피 등 유명 기업과 연구기관들이 최초 개발자 타이틀을 따내기 위한 경쟁에 뛰어들었다. 업계의 한 관계자는 “미국은 질병통제예방센터(CDC)나 국립보건원(NIH)을 통해 국가적으로 백신 개발에 뛰어든 반면 국내 보건당국은 안이하게 대처하고 있다”며 “아직 바이러스에 대해 명확한 연구가 부족한 만큼 업계는 물론 정부도 백신 개발에 적극 나서야 한다”고 강조했다.