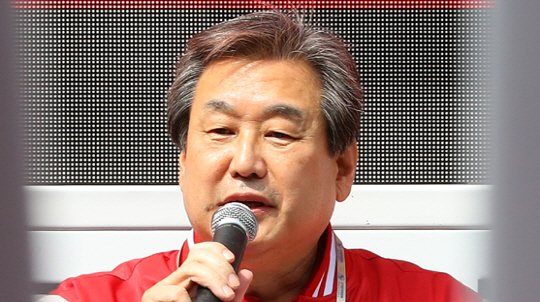

김무성이라는 남성이 있다. 올해로 65세가 되는 사람이다. 집권 여당의 대표를 맡고 있다. 그 전에는 대선 승리를 위해 백의 종군을 했었다. 민주화 계열의 정치인이다. 김영삼 전 대통령의 밑에서 정치를 배웠고, 선거를 했으며, 상당히 젊은 40대 초반에 대한민국 정무 차관으로 일했다. 무대는 이름이 의미하는 대로 통이 큰 사람처럼 보인다. 좋은 집안 출신에 매우 큰 키와 중후한 목소리가 그간 보기 힘들었던 선 굵은 정치인의 전형처럼 느껴지기도 했다. 그 때문일까. 그는 언제나 여당에서 유력 대권 주자 중 한 사람으로 오르내린다. 스스로는 그에 대해 부정하지만.

그런데 ‘무대’의 또 다른 특징이 있다면 바로 타협이다. 그는 언제나 이기는 정치를 말하지 않는다. 지면서 실리를 얻는 정치를 이야기한다. 그러나 극장 정치 시대에 특정 모멘텀마다 한발짝 물러서서 자신의 입지를 추구하는 무대의 모습은 어딘가 비겁해 보인다. 과연 저게 대권 주자의 풍모인가, YS 적자인가 싶을 정도로 표변하는 모습을 보여주기도 한다. 사람들은 ‘무대’(무성대장)가 활약하는 무대(스테이지)를 보면서 어딘가 스텝이 어색하다고 느낀다.

그가 사실은 진짜 비박이 아니라고 이야기하는 스핀닥터(정치권에서 특정 정치인에게 전략적 조언을 제공하거나 언론을 상대로 프레젠테이션을 하는 전문가)들도 있다. 무대는 원래 박근혜 정부의 성공을 위해 무대 위에 오른 사람이다. 친박이라는 이유로 피눈물을 흘려야 했던 세월도 있었다. 낙천의 고배를 마시기도 했고, 그 누구보다도 한나라당의 적자에 가까운 인물이 과감한 탈당을 결행해야 했던 순간도 있었다. 얼마 전 정종섭 전 행정자치부 장관이 박근혜 대통령을 ‘십자가를 지고 골고다를 오르는 예수’에 비유한 적이 있었다. 따지고 보면 김무성이 그랬다. 비주류 파벌의 수장인 박근혜 대통령을 위해 온갖 찬 비를 맞고 눈물을 흘리며 고통을 견딘 사람이 아니던가. 고생할 때 같이 고생한 사람. 그가 진정한 ‘친박’인지도 모르겠다.

무대가 무대 정치의 달인이라는 사실은 부인할 수 없나 보다. 오늘께 새누리당은 ‘무성이 옥새 들고 나르샤’라는 광고 영상을 내보냈다. 지난 번 옥새 파동이 있었을 때 일을 스스로 풍자한 것이다. 당인을 들고 부산으로 내려갔던 김무성 대표와 그를 말리러 간 원유철 원내대표의 사이를 교묘하게 광고로 녹여낸 조동원 홍보기획본부장의 센스가 놀랍다. 그러나 그 와중에 한 가지 궁금한 것이 있다. 과연 자신의 결기를 보이는 것과, 그 사실마저도 풍자하여 영상 광고로 내보내는 것 사이에 어느 부분이 진짜 ‘무대의 모습’인지. 처음에는 엄청난 결단을 내리는 듯 하다가도 결과적으로는 타협과 거래의 결과에 그치고 마는 김무성 대표의 모습이 국민들을 김빠지게 했던 건 어떻게 해명할 것인지. 그는 이제 공당의 대표 자격에서 평의원 자격으로 돌아간다. 외려 계파 투쟁에 앞장서도 별로 어색하지 않은 ‘실력자’로 돌아가는 것이다. 그때에도 그는 타협과 조정으로 일관할까? 새누리당은 최경환 의원이 이끄는 그룹과 김무성 대표가 이끄는 그룹으로 분절되어 있단다. 새로운 ‘무대’에 선 무대가 앞으로는 어떻게 변할까.