|

미국의 금리 인상을 기점으로 자금유출 압력에 직면한 신흥국들의 금리 인상에도 속도가 붙을 것으로 보인다. 미국이 금리를 올리면 글로벌 자금이 달러화 자산으로 대거 옮겨가면서 신흥국 통화가치가 폭락할 것이라는 우려 때문이다. 이미 아프리카와 남미 일부 국가들은 예방적 차원에서 금리를 올린 상태다. 하지만 유가 급락과 글로벌 경기 둔화로 국내 경기가 휘청이는 상황에서 금리 인상 결정은 자칫 급격한 경기 침체를 야기할 수 있어 신흥국 중앙은행들의 고민은 날로 깊어지고 있다.

16일 니혼게이자이신문은 페루와 남아프리카공화국 등 일부 신흥국들이 미국의 금리 인상 이후 벌어질 자본유출에 대비해 금리 인상에 나서고 있다고 전했다. 페루 중앙은행은 지난 10일 기준금리를 3.75%로 0.25%포인트 끌어올렸으며 지난달에는 남아공과 잠비아·모잠비크 등 아프리카 국가들이 줄줄이 금리를 올렸다. 시장에서는 콜롬비아와 케냐 등도 금리 인상 대열에 합류할 것이라는 관측이 우세하다.

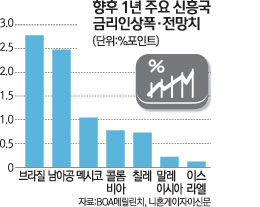

이 같은 추세는 내년에도 이어질 것으로 보인다. 뱅크오브아메라카메릴린치는 앞으로 1년간 브라질이 2.75%포인트, 남아공은 2.5%포인트, 멕시코도 1%포인트가량 금리를 올릴 것으로 내다봤다고 신문은 전했다. JP모건도 이들 국가 외에 멕시코·홍콩·칠레·페루·터키 등이 향후 1년 이내에 금리 인상 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

이처럼 신흥국들이 금리 인상에 시동을 걸고 있는 이유는 9년 반 만의 미국 금리 인상이 몰고 올 후폭풍에 대한 우려 때문이다. 글로벌 자금이 신흥국을 빠져나와 달러화 자산으로 움직인다면 달러화 강세와 신흥국 통화가치 폭락은 불가피하다. 달러화 부채 수준이 높은 국가의 부담은 그만큼 커질 수밖에 없다. 게다가 신흥국 기업들은 달러화 기준 매출이 쪼그라드는 반면 지난 10년간 쌓아온 달러화 부채 부담이 눈덩이처럼 불어나는 '퍼펙트 스톰'에 직면하게 된다고 로이터통신은 지적했다. 신흥국들이 통화가치를 방어해 이 같은 피해를 최소화하기 위해서는 미국을 따라 금리를 올려 자금을 붙잡아두는 수밖에 없다.

다만 각국의 경제 여건이 날로 불안해지는 상황에서 이들 국가가 선뜻 금리를 올릴 수 있을지는 불투명하다. 월스트리트저널(WSJ)은 과거 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상시 신흥국들도 금리 인상으로 대응하는 것이 당연시됐지만 최근의 유가 하락과 세계 경기 둔화 부담으로 인해 일부 신흥국들은 경기부양을 위한 통화 완화정책을 이어갈 수밖에 없을 것이라고 내다봤다. JP모건에 따르면 러시아와 폴란드 등은 저금리를 유지할 가능성이 높다. 바클레이스 은행은 멕시코도 최소 내년 상반기까지 금리를 동결시킬 것으로 내다보고 있다.

WSJ은 "멕시코에서 터키에 이르는 신흥국 통화 당국은 앞으로 내년 한 해 동안 대규모 자금유출을 촉발하는 저금리를 유지할지, 국내 경기침체를 무릅쓰고 연준과 보조를 맞춰 금리를 올릴지 끊임없는 선택의 기로에 놓이게 될 것"이라고 전망했다.