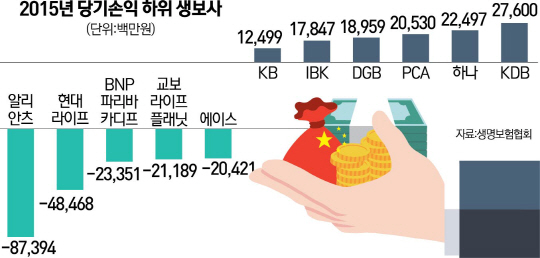

지난해 국내 보험사들은 6조3,000억원의 당기순이익을 냈다. 생명보험업계가 3조6,000억원으로 전년 대비 12.0% 많은 이익을 냈고 손해보험업계는 전년 대비 15.1% 늘어난 2조7,000억원을 벌어들였다. 하지만 구체적으로 들여보면 생보·손보 모두 보험영업 부문에서는 적자를 기록했다. 채권매각 등 투자이익과 변액보험특별계정 수입 수수료 등 영업외이익 덕분에 이익 성장세를 시현할 수 있었던 셈이다. 이런 구조의 이익마저 내지 못한 회사도 여럿 있었다. 알리안츠생명이 873억원의 적자를 낸 것을 비롯해 현대라이프·BNP파리바·교보라이프플래닛 등이 모두 당기손실을 냈다. 결국 당기손실을 낸 보험사 중 알리안츠생명은 지난 6일 중국 안방보험에 35억원이라는 매매가에 팔렸다. 저금리 장기화에 대한 전망과 향후 자본 확충에 대한 부담감 등이 매매가에 반영됐다는 게 업계의 분석이다.

국내 보험 시장의 영업 환경이 전반적으로 나빠지고 저금리 장기화, 국제회계기준(IFRS)4 2단계 도입 등에 따라 보험사들의 생존에 대한 불안감이 커지고 있다. 특히 생보업계의 분위기가 더 뒤숭숭하다. 자본 확충의 부담이 손보보다 훨씬 클 뿐 아니라 저출산·고령화 등 사회 변수가 시장 성장세에 미치는 영향력도 크기 때문이다. 보험업계 관계자는 “생명보험의 성장에는 젊은 고객의 지속적 유입이 중요한데 저출산·고령화로 중요한 성장 엔진이 약해지고 있다”며 “반면 보장 혜택을 받는 고객은 점점 늘고 있어 진퇴양난”이라고 말했다. 2~3년 전만 해도 보험사 인수합병(M&A) 시장에서 중소형사 인수 후보로 심심찮게 오르내렸던 한화·교보생명이 최근에는 잘 등장하지 않는 것도 이 때문이다. 경영 불확실성 요인에 대한 대비, 즉 ‘집안 단속’이 먼저라는 판단에서다.

삼성·한화·교보 등이 M&A 시장에서 잘 호명되지 않는 가운데 시장에서는 앞으로 안방·핑안·푸싱 등 한국 보험 시장에 관심이 많은 중국 자본과 함께 국내 주요 금융지주사들의 이름이 매수자 후보로 계속 거론될 것으로 전망된다. 금융지주사들의 경우 계열 생보사들의 규모가 시장 생존 경쟁에서 우위를 차지하기에는 모두 부족한 상황인데다 저금리로 은행 부문에서 이익을 내기가 점점 어려워지고 있어 비은행 부문 이익을 늘리려면 보험 계열사의 역할이 중요하기 때문이다.

현재 총자산기준으로 금융지주 계열 보험사 중에서는 신한생명이 24조5,000억원, 업계 7위 수준으로 중형급으로 분류되지만 KB생명과 하나생명은 각각 8조5,000억원, 3조8,500억원으로 16위, 21위에 불과하다. 금융지주의 전체 이익에서 비은행 부문의 비중이 낮은 곳 역시 KB금융과 하나금융이다. 신한은 지난해 기준으로 비은행이 전체 이익의 42%를 차지했으나 KB와 하나는 34%, 20%에 그쳤다. 신한생명의 경우 자체 성장이 가능하나 KB생명과 하나생명은 지주 내에서 제 역할을 하기 위해서는 ‘M&A’ 카드를 뽑을 수밖에 없을 것으로 전망된다. 김정태 하나금융지주 회장이 2014년 초 “3년 내 보험사를 인수하겠다”고 공언했던 것 역시 계열 생보사의 작은 덩치와 비은행 이익 확대의 필요성 때문이었던 것으로 풀이된다. 하나금융은 외환은행과의 합병에 따른 내부 안정화, 경쟁사 대비 낮은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 등 현안이 안정화 되는 대로 보험사 매물 찾기에 나설 것이라는 게 업계의 관측이다.

최근 KB손보·현대증권 등을 잇따라 품으면서 비은행 부문을 키우고 있는 KB금융 역시 생보사 M&A에 대한 관심을 공공연히 드러내고 있다. KB국민카드와 KB손보, 통합 예정인 KB투자·현대증권이 모두 각 업권 내에서 무게감 있는 자리를 차지하고 있는 데 비해 KB생명의 위치가 너무 초라한 탓이다. 게다가 윤종규 KB금융회장이 계열사 간 시너지를 각별히 강조하고 있어 계열사 포트폴리오의 균형감 제고를 위한 시도가 계속될 가능성이 크다. KB금융의 한 고위관계자는 “2012년 ING생명 인수전은 이사회의 반대 때문에 실패로 끝났지만 윤 회장 체제에 들어서서는 분위기가 많이 달라졌다”며 “괜찮은 매물에 대해서는 적극적으로 접근하겠다는 의지가 강하다”고 말했다. /정영현기자 yhchung@sedaily.com