최근 공항 환승, 무비자 입국 등을 통한 외국인 불법체류가 사회 문제로 떠오른 가운데 정부가 경제 활성화 산업으로 키우는 ‘의료관광’에서마저 불법체류가 급증하고 있어 대책 마련이 시급한 것으로 지적됐다.

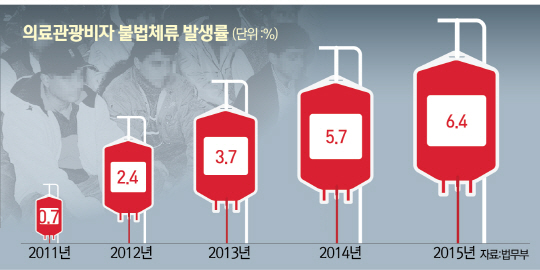

14일 서울경제신문이 입수한 법무부 연구용역 보고서 ‘2016 체류외국인 실태조사’에 따르면 의료관광비자를 통해 입국한 외국인의 불법체류 발생률은 2011년 0.7%에 그쳤으나 지난해 6.4%까지 급증했다. 4년 새 아홉 배가 늘어난 것이다. 전체 외국인 불법체류 발생률 0.5%(2013년 기준)와 비교해도 매우 높은 수치다.

신규 불법체류자도 2011년에는 24명에 그쳤으나 391명(2012년) → 936명(2013년) → 1,278명(2014년)으로 수직으로 상승했다. 다만 지난해에는 877명으로 줄었으나 이는 의료관광비자 입국자 수 자체가 절반 가까이 감소한 탓이다.

나라별 불법체류율을 보면 베트남이 34.1%(2010∼2015년 평균)로 가장 많았다. 의료관광비자로 들어온 베트남인은 3명 중 1명이 불법체류자로 전락한다는 얘기다. 중국(8.6%), 몽골(6.4%), 러시아(1.3%)도 불법체류자가 많이 나왔다.

의료관광비자(C-3-3, G-1-10)는 2009년 5월 외국인 의료관광객을 늘려 경제를 활성화하자는 취지로 도입됐다.

일반 관광비자보다 서류 절차가 간단하고 의료관광 유치의료기관의 비자 대리 신청이 가능해 빨리 비자를 받을 수 있는 것이 장점이다. 덕분에 의료관광비자 이용자는 2011년 3,536명에서 2014년 2만2,481명으로 급증했다. 하지만 이런 장점을 악용한 불법체류자도 늘어나는 등 제도의 그늘도 커지고 있다.

실제로 연구용역을 수행한 정명주 부산대 공공정책학부 교수팀이 의료관광비자 불법체류자들을 심층 면접한 결과 대다수가 “다른 입국 방법보다 의료관광 입국이 쉬운 점을 이용했다”고 답했다. 불법체류자들은 애초부터 브로커와 짜고 입국해 잠적해 버리거나 처음에는 치료 목적으로 왔다가 불법 취업자로 길을 바꾸는 것으로 조사됐다. 또 주로 건강검진 목적의 의료관광이 불법체류에 자주 이용됐다.

정부도 이처럼 의료관광비자가 불법체류 통로로 악용될 수 있다고 판단해 지난해 5월 불법체류자를 발생시킨 외국인환자 유치기관에 대한 행정제재 강화 등 대책을 내놓았다. 하지만 의료관광 불법체류 급증세를 막으려면 좀 더 종합적인 대책이 필요하다는 지적이 제기된다.

정 교수는 “불법체류 알선 브로커에 대한 처벌은 대부분 가벼운 벌금형에 그치는데 더 강한 형량을 부과할 필요가 있다”고 지적했다. 이어 “불법체류가 많이 일어나는 유형은 비자 발급 전 사전 인터뷰를 의무화하는 방안, 불법체류율이 높은 국가의 외국인 환자는 예치금을 내도록 하는 방안 등도 검토해야 한다”고 밝혔다.