한국 경제에 빨간 비상등이 켜졌다. 경제성장률이 3.0% 아래로 떨어지면서 저성장 기조가 굳어지고 있고 설상가상으로 우리 수출의 40%가량을 차지하는 미국과 중국 등 세계 주요2개국(G2)은 성장둔화 조짐까지 보이고 있다. 지난해 교역액은 9,634억달러로 1조달러 아래로 떨어졌다. 2011년 이후 4년 만이다.

세계무역기구(WTO)는 올해 세계 교역량 증가율이 지난 20년간 평균치인 5.0%를 밑도는 4.0% 안팎에 그칠 것으로 내다보고 있다. 수출 중심의 구조를 갖고 있는 우리 경제에 먹구름을 드리우는 불길한 신호다. 특히 그동안 우리 경제의 수출을 견인해온 대기업이 해외 현지생산을 늘리고 있는 상황이어서 대기업을 통한 수출 확대는 기대하기 어려운 실정이다. 이에 따라 우리 경제 회복의 실마리는 중소·중견기업의 수출 확대에서 찾아야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 벤처 1세대인 이민화 KAIST 교수는 “수출 주도세력이 대기업에서 중소·중견기업으로 옮겨가는 것은 글로벌 현상으로 우리도 수출정책의 패러다임을 바꿀 필요가 있다”며 “중소·중견기업을 중심으로 수출시장과 품목을 다변화해 ‘수출 근육’을 키워야 한다”고 강조했다.

◇대기업 중심의 기러기형 수출은 한계=대기업이 앞에서 이끌고 부품을 공급하는 중소기업이 뒤따라가는 ‘기러기형’ 수출구조가 한계에 직면했다. 대기업 수출이 중소기업 성장을 이끌었던 수출 낙수효과가 줄어들고 있는 상황에서 대기업들은 해외 현지생산 비중을 확대하고 있다. 지난 2008년 자동차 분야 해외생산 비중은 27.6%에 불과했지만 2014년에는 49.8%까지 늘었다. 이 기간 동안 휴대폰 분야는 45.0%에서 86.3%까지 늘어났고 액정표시장치(LCD)는 0.0%에서 13.2%로 증가했다. 그만큼 대기업을 통한 수출개선이 어려워지는 여건이 만들어지고 있는 것이다.

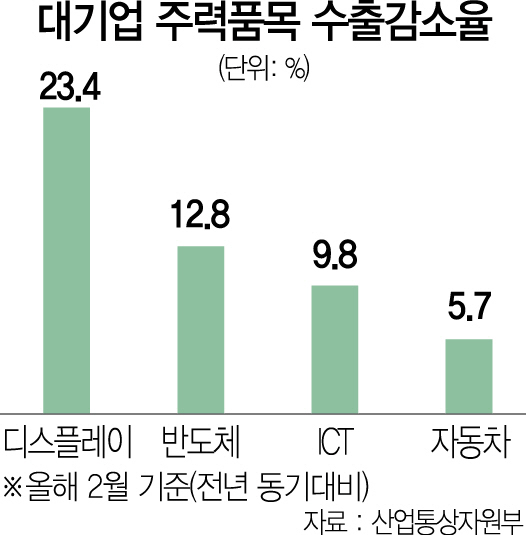

실제로 그동안 대기업을 중심으로 수출 효자 노릇을 했던 반도체와 자동차, 디스플레이, 정보통신기술(ICT) 분야의 수출은 지속적으로 쪼그라들고 있다. 지난 2월 디스플레이 수출액은 19억4,000만달러로 지난해 같은 달보다 23.4%나 줄었고 반도체(41억5,000만달러)는 12.8%, ICT(114억7,000만달러)는 9.8%, 자동차(40억3,000만달러)는 5.7% 감소했다. 미국과 유럽연합(EU)의 경기둔화가 이어지고 있고 최대 수출 상대국인 중국도 내수활성화를 통한 경기회복을 겨냥하고 있어 대기업을 통한 수출 확대에는 한계가 있을 것으로 전망된다.

◇중소·중견기업 수출이 경기회복 돌파구=경제 전문가들은 수출확대 정책의 중심축을 대기업에서 중소기업으로 옮겨 중소·중견기업을 무역의 새로운 주역으로 육성해야 한다고 입을 모으고 있다.

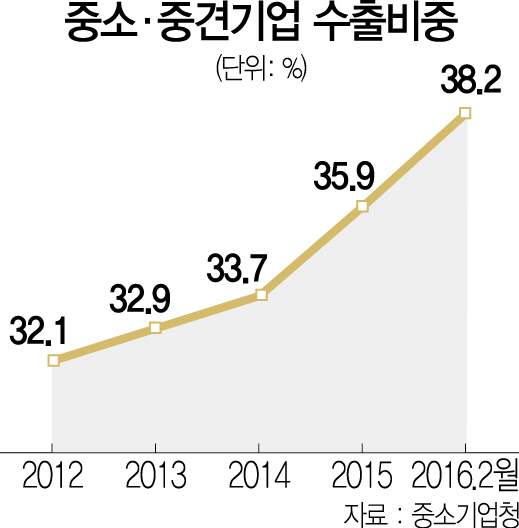

실제로 우리나라 총수출 가운데 중소·중견기업의 수출 비중은 상승곡선을 그리고 있다. 2012년 32.1%를 나타냈던 중소·중견기업의 수출 비중은 2013년 32.9%, 2014년 33.7%, 2015년 35.9%를 보였고 올 2월에는 38.2%까지 상승했다. 대기업 수출 비중이 줄어드는 자리를 중소·중견기업들이 대체하고 있는 것이다. 올 2월 대기업 수출은 226억달러로 지난해 같은 달보다 22.3%나 급감했지만 중소·중견기업들은 오히려 0.6% 증가한 140억달러의 수출을 기록했다.

중소기업청은 이 같은 흐름을 반영해 지난해 1,894억달러였던 중소·중견기업 수출액을 올해 2,083억달러까지 10.0% 확대할 계획이다. 또 지난해 9만1,638개였던 중소·중견 수출기업 수를 올해 5,362개 늘려 9만7,000개까지 끌어올릴 방침이다. ‘수출 야전사령관’ 역할을 맡겠다는 것이다.

김세종 중소기업연구원장은 “지난 10년간 수출 대표 품목은 대기업이 주도했던 반도체·조선·철강·자동차 등이었지만 글로벌 경기둔화로 수출확대에는 분명히 한계가 있다”며 “중소·중견기업에 대한 수출역량을 강화해 해외시장과 품목을 다양화하는 노력이 필요하다”고 지적했다.

◇단순한 저변확대에서 성과중심으로 개편 필요=정부는 지난 2014년 8월 박근혜 대통령이 주재한 제6차 무역투자진흥회의에서 2017년까지 수출 중소·중견기업을 10만개까지 양성한다는 청사진을 제시했다. 이 같은 계획이 공수표가 되지 않기 위해서는 단순히 수출기업 수를 늘리는 저변확대에서 벗어나 성과중심으로 수출 패러다임을 전환해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 연구개발(R&D)과 마케팅, 자금, 인력, 제도 등 5대 정책수단을 연계시켜 수출효과를 극대화하고 수출 유망기업에 대한 풀(Pool)을 구성해 집중적으로 정책지원에 나서야 한다는 것이다. 중소기업청이 전국 12개 지방중기청을 중심으로 실질적인 수출효과가 나타날 수 있도록 성과중심의 지역별 수출목표관리제를 도입하기로 한 것은 이 같은 이유에서다. KOTRA와 중소기업진흥공단, 무역보험공사, 산업단지공단, 무역협회, 중소기업중앙회 등 수출 유관기관들과 공동으로 수출현황과 트렌드를 분석하고 상호협력 체제를 구축한다면 수출지원 정책이 효과를 거둘 것으로 기대된다.

수출 중소기업에는 공공 조달시장 참여 시 인센티브를 주는 방안도 검토할 필요가 있다. 공공 조달시장 규모는 112조원으로 이중 중소기업 제품 구매액은 78조원에 달한다. 현실에 안주하면서 정부 정책의 수혜만 누리는 기업은 과감히 퇴출시키고 기술력을 기반으로 수출에 나서는 기업에는 공공 조달시장에서 우대를 받을 수 있도록 중소기업 간 경쟁제도를 개편할 필요도 있다.