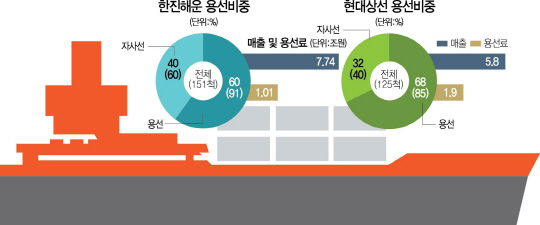

현대상선의 용선료 협상이 막바지 실무작업만 남겨놓으면서 현대상선의 경영 정상화 작업도 급물살을 탈 것으로 전망된다. 이달 중 회사채를 보유한 사채권자들의 채무조정과 관련한 협상이 시작되고 민관 합동으로 마련한 ‘선박펀드’ 재원으로 추가 선박 발주도 이어질 예정이다. 이 같은 현대상선의 구조조정 프로세스는 한진해운에도 동일하게 적용될 것으로 보인다.

◇9부 능선 넘어선 용선료 협상=지난 2월2일 변양호 전 보고펀드 대표와 미국 밀스타인 법률사무소 소속 마크 워커 변호사를 주축으로 시작한 현대상선의 용선료 협상은 초기에는 순항하는 듯했다. 1998년 외환위기 당시 외채협상단 실무책임자와 법률고문으로 손발을 맞췄던 이들 둘은 협상 초반 해외 선주 상당수로부터 ‘인하 가능’ 의사를 받아냈다. 하지만 4월 들어 분위기가 이상한 쪽으로 흘러갔다. 가장 어려운 상대로 꼽고 일단 뒤로 미뤄놓았던 영국 국적의 선사 조디악이 ‘불가’ 입장을 고수하면서 이미 의사를 타진했던 선주들이 동요한 것이다. 이 중 싱가포르 국적의 한 선사는 “우리만 손해 볼 수는 없다. 조디악의 결정을 보고 답을 주겠다”고 밝히기도 했다.

그러나 정부가 “용선료 협상이 결렬되면 법정관리도 불사하겠다”는 뜻을 명확히 하면서 분위기는 재차 ‘타결’ 쪽으로 기울었다. 그동안 채권단의 일관된 입장이었지만 유일호 부총리 겸 기획재정부 장관과 임종룡 금융위원장의 이 같은 발언은 무게감이 훨씬 더 컸다. ‘정말 돈을 떼일 수도 있겠구나’ 하는 위기감이 선주들 사이에 조성된 것이다.

현재 상황은 조디악과의 협상이 사실상 마무리됐고 싱가포르 선주와의 막바지 협상이 진행되고 있다. 채권단의 한 고위관계자는 “현대상선 용선료 협상단이 기존에 의사를 타진했던 선주들을 하나씩 찾아가면서 최종 서명을 받고 있다”며 “현재 협상을 진행 중인 일부 선주들과도 다음 주 초께는 최종 결론을 낼 수 있을 것”이라고 말했다.

◇채권단 빚 50% 출자전환 가닥=채권단은 용선료 협상 타결을 전제로 전체 채권의 50%를 주식으로 전환한다는 계획을 세워둔 상태다. 현재 KDB산업은행을 비롯한 협약 채권단이 보유한 현대상선에 대한 채권은 약 1조원, 사채권자 집회로 조정할 수 있는 회사채는 8,000억원가량이다. 이 중 50%인 9,000억원이 채권에서 주식으로 바뀌면 현대상선의 부채비율은 1,565%에서 367.7%로 줄어들게 된다. 용선료 인하분의 절반가량도 주식으로 전환되는 것을 반영하면 부채비율 감소폭은 이보다 더 클 것으로 전망된다. 현대상선이 민관 합동으로 조성된 12억달러(약 1조4,000억원) 규모의 선박펀드 지원 대상(부채비율 400% 이하)이 되는 셈이다.

◇1만4,000TEU 선박 발주=용선료 협상과 채무조정이 현대상선에 대한 ‘응급처치’라면 선박펀드 지원은 ‘경영재활’의 성격이다. 현대상선은 초대형 선박 가운데서도 작은 규모인 1만4,000TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개)급의 컨테이너선을 집중 발주할 계획이다. 최근 1만8,000~2만TEU 규모의 선박을 발주하는 글로벌 대형 해운사와는 다른 길이다. 이 같은 전략은 지난주 해양수산부 주재로 열린 민관 합동 해운업 긴급회의에서 잡혔다. 회의에서는 저유가 때는 초대형 선박으로 많이 실어나르는 전략이 오히려 독이 될 수 있다고 판단했다. 글로벌 교역둔화로 배를 다 채우지 못하고 운항할 수 있기 때문이다. 특히 최근 글로벌 항만들은 덩치가 큰 초대형 선박을 받기 위해 시설을 개보수해야 하는데 이 비용을 초대형 선박 해운사에 전가하려는 움직임도 나오고 있다. 양창호 인천대 동북아물류대학원 교수는 “글로벌 해운사들이 초대형 선박 발주로 해운업계를 치킨게임으로 몰아넣었지만 앞으로 이들 업체가 역공을 당할 수 있다”면서 “1만3,000~1만4,000TEU급 선박으로 경쟁력을 끌어올리는 것이 적절하다”고 전했다.

/조민규기자 세종=구경우기자cmk25@sedaily.com