23일 오전 서울 여의도 국회헌정기념관 대강당.

휠체어에 의존해 겨우 몸을 움직이는 환우와 이들을 온종일 보살피는 가족들이 노란색 티셔츠를 입고 대강당을 꽉 메웠다.

이들은 뮤코다당증·베체트·다발성경화증 등 이름조차 생소한 질환을 앓고 있는 희귀난치성 환우와 그 가족들이다. 사회의 무관심 속에서 낯선 병마와 외로운 사투를 벌여온 이들에게 ‘23일’은 매우 뜻깊은 날이다. 정부가 매년 5월23일을 ‘희귀질환 극복의 날’로 지정, 이날이 그 첫 시작을 알리고 함께 뜻을 모으는 자리였기 때문이다.

국내에서 ‘희귀질환’이란 유병인구가 2만명 이하이거나 진단이 어려워 유병인구조차 알 수 없는 질환을 일컫는다. 희귀질환으로 의료비 경감을 받는 환자만 놓고 보면 올해 2월 기준 71만4,884명(국민건강보험공단 집계)에 달한다. 같은 기간 한국 전체 인구(5,155만5,409명)의 1.3% 수준이다. 그러나 이 수치는 희귀난치성질환자로 확진 받은 자가 등록절차에 따라 공단에 신청해 본인 부담률 10% 경감 혜택을 받는 ‘산정특례제도’ 안에 국한된 것으로, 널리 알려지지는 않았지만 지원을 절실히 기다리고 있는 희귀질환자까지 합하면 그 수는 더 늘어난다. 현재 국내에서 파악하는 희귀질환은 1,000종으로 이 중 ‘산정특례’를 인정한 것은 195종밖에 되지 않는다.

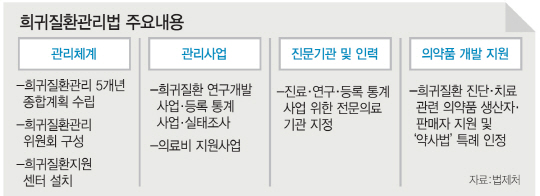

정확한 진단과 정보, 효과적인 치료를 전담할 전문의 부족 등 각종 난제에 홀로 맞서며 질환과 싸워온 이들에게도 조금은 숨통이 트이는 반가운 소식이 있다. 지난해 12월 제정, 오는 12월30일부터 시행되는 ‘희귀질환관리법’이 그것이다. 그간 희귀질환의 가장 큰 문제로 지적돼온 것은 ‘질환에 대한 정보 부족’이었다. 병명조차 생소한 질환을 놓고 어디서부터 어떻게 치료를 해나가야 할지 환우와 그 가족들의 앞길은 캄캄했다. 이 같은 희귀질환에 앞으로 공공 부문이 적극적으로 개입해 힘을 보탠다는 방침이다. 연간 희귀병 치료에 들어가는 의료비 총액 등 확실한 실태조사를 벌이고 희귀질환관리 5개년 종합계획을 수립한다는 게 ‘희귀질환관리법’의 골자다.

박현영 질병관리본부 심혈관·희귀질환 과장은 “정부에서 가장 고민하는 부분이 ‘희귀질환 전문병원’ 설립”이라며 “희귀질환 종류가 너무도 다양해 하나의 전문병원을 설정하는 데 현실적 제약이 있지만 희귀질환 진단 및 치료 창구를 확실하게 하는 국가 시스템을 만들어 연말 가시화할 계획”이라고 말했다.

외로운 사투에 작은 관심은 시작됐지만 아직 갈 길은 멀다. 신현민 한국희귀난치성질환연합회 회장은 “박근혜 정부가 추진하고 있는 4대 중증보장성 확대에 희귀난치성질환이 포함된 것은 의미가 크지만 아직 보장성 확대는 미흡한 실정”이라며 “고가 약제사용으로 인한 경제적 부담은 희귀질환자의 치료 의지를 꺾는 만큼 보장성을 보다 확대하고 개발된 신약이 환자에게 원활히 공급될 수 있도록 희귀의약품 지정 완화, 심사기일 단축 등 제도 개선에 보다 목소리를 내겠다”고 했다.

희귀병 환우들이 고통받는 또 다른 지점은 질환에 대한 이해 부족으로 사회가 이들에게 보내는 불편하고 따가운 시선이다. 신 회장은 “환우들이 다시금 사회로 복귀할 수 있도록 직업재활 프로그램 도입에도 노력을 기울이겠다”며 “무엇보다 ‘비정상’이라는 곱지 않은 시선이 아닌 사회 구성원으로 환우들을 보듬어주는 따뜻한 시선이 절실하다”고 덧붙였다.