액체로켓 탄생 이후 지난 90여년간 선진국들은 초강력 발사체 개발에 매진해왔다. 미국 과학자 로버트 고다드가 세계 최초로 시험비행에 성공한 액체로켓의 최대 추력은 불과 45㎏ 수준이었지만 40여년 뒤인 1969년 미국이 최초로 달 착륙에 성공했을 때 쓴 ‘새턴-Ⅴ’로켓은 3,410톤에 달했다.

그러나 로켓과 우주선의 연료 소모가 커 자체 힘만으로는 머나먼 우주는커녕 태양계의 이웃 행성들조차 방문하기가 쉽지 않다. 발사체가 지구를 떠나 우주공간에 진입하려면 최소 초속 8㎞를 내야 하는데 강력한 지구 중력과 대기 저항을 뚫고 이런 힘을 내려면 초당 1톤이 넘는 추진제(연료와 산화제의 통칭)가 소모된다. 우주 발사체들은 몸체의 대부분을 연료와 산화제 탱크로 채우고 있지만 자체 엔진으로는 수분에서 수십분밖에 비행할 수 없다. 이후에는 탐사선이나 셔틀 연료로 우주를 항해하지만 역시 한계가 뚜렷하다.

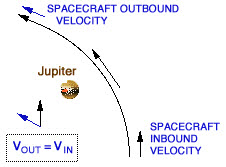

이런 딜레마를 해결한 것이 ‘중력 새총’ 효과다. 우주선이 지구를 떠난 뒤 항성(태양)과 그 주위를 도는 행성의 중력을 새총의 고무줄처럼 이용해 속도를 얻는 방법이다. 근접비행(플라이바이·fly-by)이나 중력부스트(gravity boost)라고 하는데 1962년 러시아 출신 과학자 미셸 미노비치가 아이디어를 냈다. 태양계는 태양의 중력을 중심으로 움직이지만 우주선이 태양계의 각 행성 근처에 접근할수록 해당 행성의 중력은 태양의 중력보다 커지게 된다. 이렇게 행성이 잡아당기는 힘을 역이용해 끌려가듯 속도를 얻은 뒤 그 관성을 이용해 공전하는 행성으로부터 멀어지고 이후 순항하다 또 다른 행성에 접근해 그 중력의 힘으로 가속도가 붙은 뒤 다시 행성 중력권을 빠져나가는 식이다.

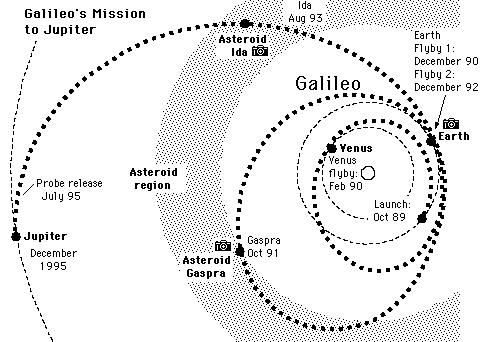

미국은 1989년 발사한 목성탐사우주선 갈릴레오호를 발사 4개월 뒤 금성까지 근접비행하도록 한 뒤 그 중력으로 운동에너지를 얻어 다시 10개월이 지난 뒤 지구에 접근해 지구 중력으로 가속을 얻는 식으로 여러 번 행성 간 근접비행을 시도해 충분한 속도를 얻었고 이를 바탕으로 목성에 도달할 수 있었다. 7월 목성궤도에 진입하는 주노호 역시 이 같은 방식으로 연료를 아끼고 있다. 탁민제 KAIST 항공우주공학과 교수는 “플라이바이 기법을 적용하려면 탐사선이 정확히 상황을 감지하고 자세제어 등을 할 수 있는 각종 센서 기술 등이 탑재돼야 해 이를 담을 만큼 충분한 크기로 탐사선이 제작돼야 한다”며 “또한 해당 탐사선으로부터 신호를 받을 수 있는 설비가 미국 등 선진국에만 있는 만큼 국제협력사업 형태로 사업이 추진돼야 할 것”이라고 제언했다.