디젤차 잡기에 나선 정부가 형평성에 어긋난 정책을 펼치고 있어 논란이 일고 있다.

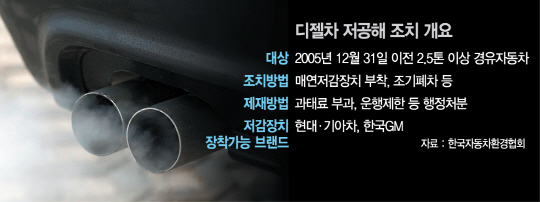

23일 관련 업계에 따르면 환경부는 대기환경 개선을 위해 지난 2005년 12월31일 이전에 만든 디젤 차량에 매연저감장치 장착 등 저공해 조치 명령을 내리고 있다. 오는 9월1일까지 조치를 취하지 않으면 과태료 부과, 운행정지 등 행정조치를 감행하는 차종도 있다.

하지만 정작 저감장치를 장착할 수 있는 브랜드는 현대·기아자동차, 한국GM에 불과해 형평성 논란이 제기되고 있다. 쌍용자동차 등 나머지 국내 업체는 물론 수입차 브랜드가 판매한 차량은 장착 가능한 매연저감장치를 개발·생산하는 곳이 없어 이 같은 조치에서 제외됐기 때문이다.

실제 2004년식 기아차 쏘렌토를 보유하고 있는 A씨는 최근 ‘운행경유차 저공해 조치 의무명령 통지’라는 공문을 서울시로부터 받았다. 9월 이후 벌금을 내지 않으려면 비용을 투자해 저감장치를 달거나 운행에 문제가 없는 차를 폐차해야 한다.

정부가 저감장치 장착과 조기폐차를 위한 보조금을 지급하고 있지만 새 차 구입 계획이 없던 A씨는 이 같은 상황이 부담스럽다.

그는 “중고차로 구입한 차량이지만 주행에는 문제가 없다”며 “미세먼지를 줄이려는 의도는 이해하지만 차를 살 때 이런 상황을 알지 못해 당황스럽다”고 털어놓았다.

반면 쌍용차 대형 스포츠유틸리티차량(SUV)을 몰고 다니는 B씨는 제재 대상이 아니다. 노후 수입 디젤차를 소유하고 있는 사람들도 상황은 마찬가지다.

지자체도 당혹감을 표하고 있다. 미세먼지를 줄이기 위해 노후 디젤차의 수도권 진입을 규제하자는 얘기까지 나온 마당에 관련 정책에 빈틈이 있기 때문이다. 서울시 관계자는 “저공해 조치 위반 차량을 적발하기 위해 폐쇄회로(CC)TV를 활용하는데 저공해 조치에 해당하지 않는 브랜드 차량은 어쩔 수 없이 관찰 대상에서 제외되는 것으로 알고 있다”며 “제외 차량의 경우 현 제도상으로는 제재 없이 거리를 주행할 수 있다”고 말했다.

환경부 관계자는 “저감장치 부착이 가능한 차량의 경우에는 자기 부담금이 있다 하더라도 저감장치를 다는 것이 환경개선부담금·차량점검비 등을 고려해서 유리하다”고 설명했다. 대신 “저감장치 장착이 아예 안 되는 차들은 환경적인 측면이나 노후차 관리 비용을 생각해 폐차를 유도하고 있지만 계속 타겠다고 하면 강제할 수가 없는 상황”이라고 털어놓았다.

업계에서는 관련 제도 손질이 필요하다는 입장이다. 김필수 대림대 자동차학과 교수는 “생계형 운전자의 경우 폐차를 하고 신차구매를 할 여력이 되지 않는데다 제재 대상이 일부에 불과하다는 것을 알게 된다면 미세먼지를 줄이기 위한 정부의 의도가 희석될 가능성이 높다”며 “국민들이 정부 정책에 수긍할 수 있도록 개선이 필요하다”고 지적했다.