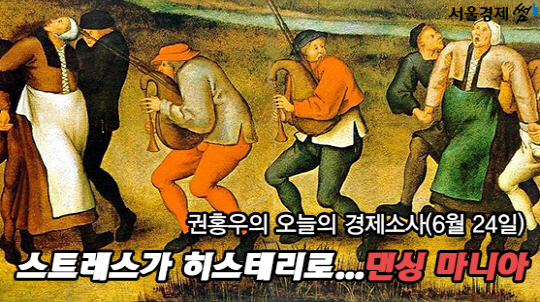

정신적인 질환에 전염성이 있을까. 그렇지 않다는 게 정설이지만 논리만으로는 설명이 불가능한 영역도 있다. 중세에서 근대로 넘어오는 시기에는 정신병도 전염될 수 있다고 여겼다. 실제 사례 때문이다. 무도병(舞蹈病·Dancing Mania). 몇몇 사람들이 열광적으로 춤을 추면 주변 사람들까지 따라붙어 떠들썩한 춤판으로 변했다.

기록에 남겨진 최초 발생 시기는 1374년6월24일, 신성로마제국 아헨(오늘날 독일 남서부). 성 요한 축일을 즐기러 거리에 나온 군중 일부가 갑자기 춤을 추기 시작했다. 구경꾼들도 대열에 끼어들고 사람들은 도시 전역에서 춤췄다. 며칠을 계속 펼쳐진 춤판은 주요 인물들이 지쳐서 쓰러진 뒤에야 멈췄다.*

무도병에 대한 최초의 기록으로 꼽히는 아헨의 춤은 곧 유럽 전역으로 번졌다. 때로는 참사로 이어졌다.** 1518년 신성로마제국의 스트라스부르(지금은 프랑스 동북부)에서 발생한 무도병이 대표적인 사례. 성당 앞 번화가에서 한 여인으로부터 시작된 광란의 춤에 시민들이 합류하며 일주일 동안 계속됐다.

일도 안 하고 끼니마저 춤을 추며 해결한다는 보고를 들은 영주는 병사들을 보냈다. 집단적인 춤을 중지시키기 위해서다. 병사들의 제지에도 춤은 그치지 않았다. 되려 춤을 말리려던 병사들까지 춤판에 끼어들어 밤낮없이 춤을 춰댔다. 400여명으로 불어난 춤판은 한 달이 지나서야 갑자기 힘을 잃고 끝났다. 대부분 탈진과 심장마비 증세였다. 막판에는 하루에 15명 꼴로 춤꾼들이 죽었다.

왜 군중은 집단적으로 춤을 췄을까. 무수한 해석이 존재한다. 상한 농산물에서 나오는 환각제 성분(LSD) 때문이라는 해석이 가장 그럴싸하다. 병에 걸리지 않기 위해 연기나 불 위를 뛰어넘었던 이교도 풍습이 기독교화한 것이라는 풀이도 있다. 이탈리아 지역에서는 독거미에 물렸을 때 발생하는 것이라는 분석보고서가 나왔다.

각국의 국왕과 영주들은 원인을 규명하기 위해 학자들과 성직자들로 조사단을 구성해 의학과 심리학, 종교적 분석을 꾀했지만 이렇다 할 답을 얻지는 못했다. 다만 분명한 공통점 하나는 찾아냈다. 흉년이나 기근, 흑사병 같은 사회적 혼란기에 주로 발생했다는 점이다. 견디기 힘든 환경을 잊으려 스스로 신체적·정신적 혼란의 광적 상태로 몰아갔다는 것이다. 북미 원주민(인디언)도 백인에게 쫓길 때 집단적으로 ‘유령의 춤(Ghost Dance)’을 추며 혹독한 환경을 잊으려 애썼다. 집단적 히스테리는 집단적 스트레스의 다른 형태였던 셈이다.

댄싱 마니아는 지나간 우화(愚話)일 뿐일까. 수많은 사람들이 집단 자살한 신흥종교 인민사원과 다윗파의 참극도 무도병의 연장선에 있다. 우리 사회도 마찬가지다. 하나님의 은총이며 신의 언어라는 방언 기도는 크게 들리건만 세상은 과연 신의 뜻대로 가고 있는가. 종교 혹은 이념을 강요하는 사회적 광기 아래 무도병이 다시금 도질까 걱정스럽다.

첫 질문으로 돌아가 보자. 과연 정신적인 질환에 전염성이 있을까. 1962년 1월말 탄자니아의 한 여학교에 일어난 사건을 보면 그렇다. 10대 여학생 3명이 갑작스레 웃으면서 전이된 웃음 바이러스는 2년 반 동안 인근 마을 수천명의 주민들에게 퍼졌다. 웃음 덕분에 지역의 범죄와 발병도 크게 줄었다. 피할 수 없는 전염이라면 오라. 얼마든지. 사랑과 이해, 웃음의 바이러스로./논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

* 아헨의 춤판에는 각 종파들이 대거 참여했다는 기록이 있다. 성직자들과 소년성가대가 행렬용 기치를 들고 앞장서고 수많은 순례자들이 따라붙었다. 환자 치유를 위한 춤판은 행렬의 막판에서 일어났다. 십자군 전쟁으로 인한 사회 혼란의 시기에 보헤미아와 헝가리, 폴란드, 오스트리아 등 동쪽 교회의 순례자들이 주로 치유용 춤판을 벌렸다고 한다.

**아헨의 사례보다 이른 시기에 무도병이 출현했다는 기록도 적지 않다. 1020년께 베른부르크에서 12명의 농노들이 하루 종일 노래하고 춤추는 병에 걸렸다는 구전이 내려 온다. 1278년에는 저지대 지역의 마아스강(Maas River) 다리 위에서 200여명의 사람들이 춤추던 중 다리가 무너져 대부분 물에 빠져 죽었다. 어린 아이들이 실종된 ‘헤멜른의 쥐잡이’ 전설을 무도병으로 간주하는 시각도 있다.