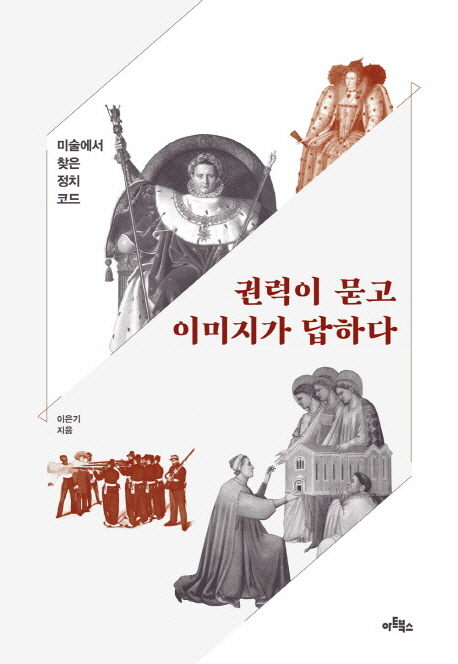

영국 번영기의 전설적 여왕을 그린 마르쿠스 헤라르츠의 ‘여왕 엘리자베스 1세(디칠리 초상화)’의 허리는 목둘레만큼 가늘고, 날개처럼 어깨가 부풀려진 옷은 눈부신 하얀색이다. 목을 감싼 레이스는 여왕의 얼굴을 더욱 빛나게 떠받든다. 그녀 쪽을 태양이 비추고 뒤쪽에 천둥치는 하늘이 배경으로 있어 마치 검은 밤을 물리치고 밝은 낮을 불러오는 사람 같다. 아버지 헨리 8세의 초상화가 위엄을 강조했던 것과 달리 엘리자베스1세 여왕의 초상화는 비현실적인 느낌이다. 미술사학자인 저자 이은기 목원대 교수는 “가부장적 구조의 사회에서는 강한 힘을 소유한 여자를 의심하고 불안해하며 심지어 혐오스럽게 여기는 경향이 있다”며 “이러한 두려움은 정반대의 욕망을 낳아 비정상적으로 이상화한 순결한 여성상을 숭배의 대상으로 삼는다”고 설명한다. 실제로 여왕은 스페인과의 해전에서 흰 벨벳 옷에 은색 갑옷을 입고 초상화 같은 모습으로 “여러분과 함께 죽겠다”고 천상의 이미지로 연설해 군을 독려했다고 한다.

‘미술에서 찾은 정치코드’를 부제로 한 책은 부(富)와 권력이 있는 곳에 존재해 온 미술이 시대의 물음에 어떻게 응답했으며 권력은 미술을 통해 무엇을 말하고자 했는지, 예술가는 무엇을 작품에 담았고, 나아가 예술의 본질은 무엇인지 짚어준다.

프랑스혁명 이후 국민투표로 뽑힌 종신 통령에 이어 황제에까지 오른 나폴레옹 보나파르트는 그림을 통해 스스로 신격화했다. 도미니크 앵그르가 그린 ‘왕좌에 앉은 나폴레옹’은 신들의 왕 제우스를 떠올리게 하는 위압적인 정면 자세, 가슴팍의 흰 모피와 뒷배경의 원형장식이 하느님을 연상하게 하는 후광효과, 프랑스 왕의 정통성을 암시하는 검과 지팡이를 들고 있다. 화가는 온갖 ‘높은 상징’을 총동원해 나폴레옹을 초월적 절대자로 군림하게 했다.

예술가는 이처럼 권력의 요구를 그림으로 이뤄주기도 했지만, 동시에 그림을 통해 자신의 주장과 정치의식을 드러내기도 했다. 1937년 초 스페인 공화정은 그해 여름에 열릴 파리 만국박람회의 스페인관 작품을 파블로 피카소에게 의뢰했다. 쉽사리 주제를 정하지 못하던 중 4월 26일에 게르니카 폭격 소식이 전해졌다. 게르니카에서 공화정 세력이 커지자 왕당파와 프랑코 군부가 히틀러에게 지원을 요청했고 이에 독일군이 폭격을 가한 것이다. 피카소의 큐비즘은 잘린 시체를 표현하기에 더없이 좋았다. 울부짖는 황소와 말, 죽은 아기를 무릎에 놓고 절규하는 어머니, 횃불을 들고 진실을 찾으려는 듯한 여인, 부러진 칼을 쥐고 숨진 군인들이 그림을 채우고 있다. 이 그림으로 스페인의 우익 군부는 다시 맹비난을 받았다. 피카소는 말했다. “예술은 집의 벽을 장식하는 그림이 아닌, 공격적이고 또 방어적인 무기다.” 1만8,000원