“2000년대 중반에 신사업을 하든 구조조정을 하든 했어야 했습니다.”

‘빅3(삼성중공업·현대중공업·대우조선해양)’ 가운데 한 기업의 사외이사는 현재 조선사들이 겪고 있는 비극의 원인을 이렇게 회고했다. 잘 나갈 때 체질을 바꾸는 혁신을 하지 못한 것을 후회하는 말이다.

2000년 들어서면서 중국 경제가 매년 두자릿수 성장률을 기록하자 글로벌 경기도 따라 좋아졌다. 해운과 조선업도 그 어느 때보다 활황이었다. 그중에서도 2006년과 2007년은 피크였다. 삼성중공업만 해도 2005년 28억원의 영업이익을 내는 데 그쳤지만 2006년에는 1,087억원으로 40배가량 뛰어올랐다. 이후 이익 증가속도는 가팔라졌다. 2010년 영업이익 1조원 돌파 이후 2013년까지 3년간 매년 1조원에 이르는 영업이익을 냈다.

다른 조선사도 마찬가지였다. 현대중공업은 2014년과 지난해 4조7,896억원의 적자를 냈지만 2004년부터 2013년까지 23조4,000억원의 이익을 냈다. 대우조선해양도 분식회계가 밝혀지기 전까지는 순항을 거듭해왔다. 2000년대 후반 들어서면서 중국이 우리나라 조선산업을 따라잡을 것이라는 경고음이 나오기 시작했지만 대대적인 혁신은 없었다. 재계의 한 고위관계자는 “되짚어 보면 이익이 급증할 때 새로운 일에 착수하거나 혁신을 했어야 했다”며 “그때 하지 못한 일들이 지금 부메랑이 된 것”이라고 했다.

2008년 글로벌 금융위기 이후는 또 한 번의 혁신의 기회였다. 구조조정을 할 수 있는 때가 왔기 때문이다.

글로벌 경기침체로 구조조정을 통한 혁신으로 효율성을 높일 수 있는 찬스였다.

그럼에도 일자리 문제와 지역반발을 감안한 정부가 주저하면서 조선업 구조조정은 한없이 미뤄지게 됐다. 조선사들도 이 위기를 지나가는 소나기 정도로 생각했다. 한때 해양 플랜트가 대안으로 떠오르기도 했지만 갑작스러운 유가 급락과 익숙지 않은 사업에 대한 도전은 조선 3사에 큰 손실을 안겼다. 금융감독당국의 전 고위관계자는 “글로벌 금융위기 이후 대대적인 조선업 구조조정을 시도했지만 선거 등을 걱정한 나머지 결정을 내리지 못했다”며 “당시 구조조정을 제때 했더라면 지금과 같은 손실은 나지 않았을 것”이라고 했다.

실제 기업회생절차(법정관리)에 들어간 STX조선을 두고 법원은 채권단의 잘못된 판단으로 “4조4,000억원을 날렸다”고 지난 5월 밝히기도 했다. 겉으로 드러난 주체는 채권단이지만 당시 당국과 청와대가 구조조정을 막은 탓이 크다는 게 업계 관계자들의 얘기다. 전문가들은 성동조선을 비롯해 문제가 되고 있는 중소 조선사들도 금융위기 이후 구조조정에 들어갔어야 했다고 보고 있다.

재계에서는 올 들어 진행되고 있는 구조조정이 대한민국 조선업을 혁신할 수 있는 마지막 기회라고 입을 모은다. 여전히 설비와 고급인력 부분에서는 우리가 세계적인 경쟁력을 갖고 있기 때문에 군살을 빼고 생산성을 더 높여야 한다는 것이다.

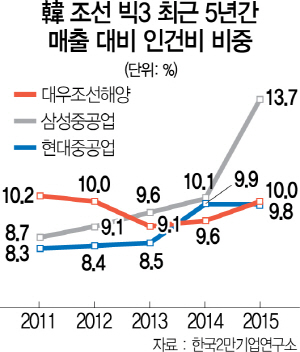

특히 지금과 같은 생사의 갈림길에서는 파업 대신 좀더 유연한 근무체계와 고용방식으로 위기를 극복해야 한다는 지적도 나온다. 조선사의 평균연봉은 약 8,000만원 수준이다. 이외에 고부가가치선에서 경쟁력을 갖추는 일도 시급하다. 국내의 한 대형 조선소 사장은 “크루즈선처럼 값이 비싸면서 시황 변동이 심한 선박에 특화한 유럽 조선소들은 호황기에 대량으로 노동자를 모집했다 건조가 끝나면 내보내는 방식으로 운영 비용을 절감한다”며 “이런 식의 고용은 꿈도 못 꾸는 국내 조선소들이 어떻게 유럽과 맞서 고부가 선박 경쟁력을 키우겠느냐”고 했다.

/김영필·이종혁기자 susopa@sedaily.com