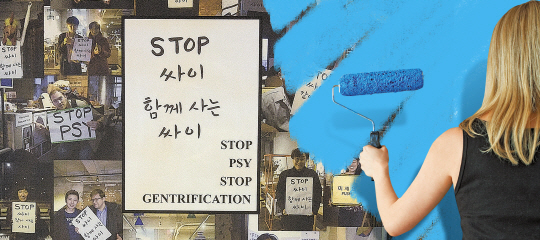

서울에서 서촌과 연남동이 ‘핫 플레이스’로 뜨고 있다. 또 다른 서울의 핫 플레이스인 가로수길과 삼청동, 홍대가 고유의 느낌을 잃고 ‘소비 중심’의 거리로 변했듯 이곳들도 몇 년이 흐르면 비슷한 과정을 겪을 것이다. 그리고 가로수길, 홍대 고유의 분위기를 만들었던 토박이들은 그랬던 것처럼 임대료가 낮은 곳으로 향할 것이다. 이러한 도시의 변천 과정을 설명하는 용어가 바로 ‘젠트리피케이션’. ‘젠트리피케이션’은 1960년대 영국의 도시학자 루스 글래스가 런던의 도심 변화를 논하며 처음 사용했지만 최근 서울 곳곳에서 벌어지는 커다란 변모로 볼 때 서울의 도심에 이 말을 적용해도 결코 낯설지가 않다.

책 ‘서울, 젠트리피케이션을 말하다’는 8명의 연구자가 1,095일 동안의 현장 조사 과정에서 서울 8곳의 동네에서 만난, 젠트리피케이션이 삶이 된 132명의 사람들에 관한 보고서다. 1970년대 시작된 한국형 도시개발부터 최근 젠트리피케이션, 도시 재생, 국가와 자본 그리고 문화가 도시를 어떻게 변화시키는지에 대한 면밀한 조사가 돋보인다. 책은 특히 자신의 장소(place)에서 부정(dis-)당하는 사람, 또는 그런 불안을 안고 사는, 지금 서울에 사는 사람의 이야기에 주목했으며 ‘전치(displacement)‘라는 핵심 개념을 이용해 자본의 논리에 따라 삶의 터전을 빼앗긴 사람들의 이야기를 설명했다.

가로수길, 삼청동, 홍대가 대표적인 젠트리피케이션 지역이지만 책은 이외에도 개발의 논리에 따라 젠트리피케이션 이 발생한 지역에 대해서도 살펴봤다. 우선 구로공단은 1960~70년대 정부가 수출 중심의 경제성장을 위해 기존 주민을 강제 이주시키고, 건설한 대규모 공장지대였다. 그러나 도심 제조업이 쇠퇴하자 공장은 헐렸고 유리빌딩이 들어서면서 옛 이름과 흔적을 모두 없애고 서울디지털산업단지가 됐다. 그렇다면 그곳에서 삶의 터전을 이루던 노동자들은 모두 사라진 것일까? 삶의 터전은 그렇게 쉽게 바꿀 수 있는 것이 아니다. 구로공단 시절 미싱을 밟던 이들은 옛 구로공단 주변부에 새로운 일터를 만들어냈다. 그들의 작업장을 밀어내고 들어선 패션 단지에 걸릴 옷들을 만들어내고 있는 것. 또 종로3가는 낙후, 쇠퇴, 노후의 상징이지만 자세히 들여다보면 노인들의 활기로 넘친다. 그러나 이들은 불결의 상징이자 정화의 대상이 돼 점점 다른 곳으로 밀려나는 중이다. 창신동은 봉제업으로 먹고 사는 동네다. 이곳 주민들은 딱히 ‘재생할 게 없는’ 동네라고 할 정도인데 서울시는 이곳을 도시재생 대상으로 지목했다. 과연 도시재생이라는 이름으로 창신동은 또 어떻게 젠트리피케이션이 될지 궁금해지는 대목이다. 이태원의 해방촌은 실향민, 외국인 등 다양한 층위가 모여 있는 이주자의 동네다. 하지만 이곳 역시 동쪽으로부터 밀려오는 상업화 압력, 서쪽으로부터 밀려오는 재개발 압력 사이에 끼어 있는 데다 정부는 신흥시장을 중심으로 도시재생 사업을 벌이는 중이다.

책의 저자들이 젠트리피케이션의 현장에서 만난 이들은 모두 경제적 어려움뿐 아니라 상실감, 두려움, 혼란, 불안, 허무 등을 호소했다. 젠트리피케이션은 이처럼 단순한 공간 이주가 아닌 익숙하고 편안함을 느끼던 곳과의 ‘강제 이별’을 의미한다. 이러한 도시 변화 현상을 통해 장소가 먼저인지 사람이 먼저인지, 정책 개입이 우선인지 주민의 자생적 노력이 우선인지에 대한 근본적인 의문을 제기하지 않을 수 없다. 2만5,000원