9월 26일: 대선 후보 1차 토론회 (오하이오주 라이트주립대)

10월 4일: 부통령 후보 토론회 (버지니아주 롱우드대)

10월 9일: 대선 후보 2차 토론회 (미주리주 워싱턴대)

10월 19일: 대선 후보 3차 토론회 (네바다주 네바다대)

11월 8일: 미 대선일(선거인단 선출)

12월 19일: 선거인단 대통령 선출일

2017년 1월 20일: 대통령 취임

▲최대 격전지 ‘러스트벨트’

러스트 벨트(Rust belt)는 쇠락한 중북부 공업지대를 뜻합니다. 한때 미국 제조업의 호황을 구가했지만 높은 인건비, 세금 부담, 개발도상국과의 경쟁 등으로 불황을 맞은 지역을 이르는 말입니다. 대표적으로 미시간, 펜실베이니아, 오하이오가 있습니다.

이번 대선의 향방을 가를 지역입니다. 이 지역 공장에 다녔던 사람들도 경제적 타격을 받았기 때문이지요. 자유무역에 대한 불만이 높아지면서 도널드 트럼프 공화당 대선후보뿐 아니라 힐러리 클린턴 민주당 후보도 보호무역주의 공약을 내놓고 있습니다. 더군다나 이 세 주는 뚜렷한 정치적 성향이 없는 스윙 스테이트이기 때문에 당선을 위해서는 꼭 승리해야 할 주로 꼽힙니다.

러스트벨트의 쇠락을 보여주는 사건으로는 2014년 미시간주 디트로이트시 파산이 대표적입니다 . 디트로이트시는 미국 자동차 제조업의 대명사였지만 공장들이 경영 침체를 겪으면서 시 정부도 세입에 타격을 받아 더는 재정을 이끌어 갈 수 없다는 판단을 내렸죠. 파산 당시 부채 총액인 180억 달러(약 19조6,470억원)는 미국 지방자치단체가 진 빚 중 가장 큰 규모입니다.

▲‘머니 게임’의 원흉, 슈퍼팩

팩(PAC)은 미국에서 정치자금을 지원하는 외곽 후원단체를 말합니다. Political Action Committee의 준말로 우리 말로 옮기면 ‘정치행동위원회’가 됩니다. 팩은 캠프에는 소속되지 않고 외부에서 지지 활동을 벌이는데, 합법적인 모금이 가능합니다.

미국 정부는 2010년 개인당 한 후보에 지원할 수 있는 선거자금을 4,800달러로 제한했지만 같은 해 대법원은 특정 후보를 지원하기 위해 기업이나 노동조합이 지출하는 광고와 홍보비에 제한을 둘 수 없다는 판결을 내렸습니다.

이후 팩은 기업이나 단체가 무제한 모금을 시작하고 기부자를 익명으로 감출 수 있게 되면서 대선에서 강력한 영향력을 행사하게 됩니다. 특히 억만장자들로 이뤄진 몇몇 팩은 대선 정책에도 입김을 행사하게 되는데 이를 슈퍼팩이라고 합니다. 이후 미 대선은 돈 싸움, ‘머니 게임’으로 치러지고 있다는 비판을 받게 됩니다.

뉴욕타임스(NYT)는 강해진 슈퍼팩의 위상을 반영하듯 공화당, 민주당의 대선후보 경선 전부터 팩으로부터 끌어모은 돈을 조사해 공개했습니다. 지난 6월 22일 기준으로 클린턴 후보는 9,670만 달러, 트럼프 후보는 250만 달러를 받았네요. ‘서민 후보’를 강조한 버니 샌더스 상원의원은 팩으로부터 10만 달러도 모으지 않았습니다.

▲대통령을 뽑으면 부통령도 같이 따라간다

미국 대선은 러닝메이트제로 치러집니다. 대통령 한 사람만 뽑는 것이 아니라 부통령도 함께 엮어서 뽑는 시스템입니다. 부통령 후보는 대통령 후보처럼 정당 내에서 경선을 통해서 선출되지는 않습니다. 대통령 후보로 확정된 사람이 전당대회 전 부통령 후보자를 결정해 전당대회에서 공식 지명합니다. 클린턴 민주당 대선후보는 팀 케인 상원의원을, 트럼프 공화당 후보는 마이크 펜스 인디애나 주지사를 임명했습니다.

부통령은 대통령 사망, 사임, 탄핵 시 남은 임기를 승계합니다. 실제로 미국 역사상 부통령이 대통령직을 수행한 경우가 여러 번 있었습니다. 1963년 린든 존슨 당시 부통령은 존 케네디 전 대통령 암살 사건으로, 1974년 제럴드 포드 부통령은 워터게이트 사건으로 인한 리처드 닉슨 전 대통령의 사임으로 대통령직을 잇게 됐습니다.

부통령은 상원 의장을 겸임합니다. 평소에는 투표권을 행사하지 않지만 표가 똑같이 절반으로 나뉠 경우 결정표를 던지는 ‘캐스팅보트’ 권한을 가집니다.

역대 대선 후보들은 승리를 위해 자신이 가진 약점을 보완해주거나 강점을 더욱 강조해줄 수 있는 사람을 부통령 후보로 지명했습니다. 케인 민주당 부통령 후보는 친근한 이미지를 갖고 있어 높은 클린턴 후보의 비호감을 불식시킬 수 있고 스페인어가 능통해 히스패닉계 지지를 효과적으로 호소할 수 있다는 장점이 있습니다. 펜스 공화당 부통령 후보는 2001년부터 하원의원 당선부터 시작된 정치 경력이 15년이나 돼 ‘아웃사이더’ 트럼프 후보의 정무적 감각을 채워줄 수 있다는 점이 두드러졌습니다.

▲11월 8일에는 대통령만 뽑는 것은 아니다

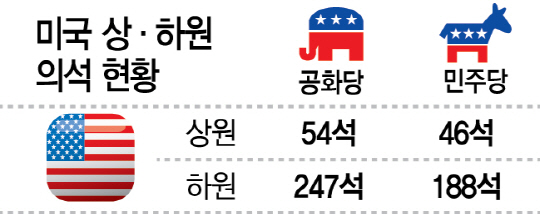

대통령 선거에 밀려 잘 부각되지 않지만 대선과 같은 날에 상하원 선거가 동시에 치러집니다. 많은 국가에서 상원의 힘이 하원에 비해 떨어지는 것과 달리 미국은 양원이 대등한 권한을 가지고 있습니다. 중요 정책은 입법 과정을 거쳐야 하기 때문에 의회 선거도 대선 만큼 중요하다는 평가를 받습니다.

상하원 선거는 2년에 한 번씩 치러집니다. 상원은 총 100석 중 3분의 1을 뽑으며 이번 선거에서는 상원 34석이 교체 대상입니다. 하원은 총 435석 모두 선출합니다.

이번 선거에서 상원은 다수당이 공화당에서 민주당으로 바뀔 것으로 전망됩니다. 선거가 치러지는 34개 지역구 중 24개를 가지고 있는 공화당에 불리한데다가 현직 의원의 지지율이 높은 민주당 의원들과는 달리 공화당 의원들은 민주당 후보와 접전을 벌이고 있습니다.

다만 하원의 경우 공화당이 과반을 유지할 것으로 보입니다. 하원 의원은 현직 연임 가능성이 90%에 육박하기 때문입니다. 뱅크오브아메리카(BoA)와 메릴린치 시장분석팀은 민주당이 상원에서, 공화당은 하원을 장악하며 상하원을 나눠 가질 가능성을 높게 봤습니다.

▲선거인단이 주별 선거결과와 달리 반란표를 던질 수도 있지 않을까?

실제로 유권자와 당의 의사에 반한 돌발 상황이 생긴 경우가 10번 있었습니다. 대표적으로 1976년 공화당이 차지한 워싱턴주의 선거인단 중 마이크 패든이 제럴드 포드 공화당 대선후보 대신 명단에도 없는 로널드 레이건에게 투표했었죠. 하지만 10번 모두 대세에 큰 영향을 주지는 못했습니다.

반란표에 의해서 승패가 뒤집힐 뻔한 적도 있었습니다. 조지 W 부시 당시 공화당 대선후보와 엘 고어 민주당 후보가 맞붙었던 2000년 대선에서 부시 후보는 과반에서 한 명 많은 271명을 확보해 고어 후보가 확보한 267명과 단 4명 차이밖에 나지 않았습니다. 선거인단 중 3명만 지지후보를 바꾸게 되면 고어 후보가 당선되는 상황이 벌어지게 됐습니다. 하지만 부시 선거인단 중 반란표는 나오지 않았습니다. 오히려 반란표는 민주당에서 나왔는데, 선거인 1명이 워싱턴DC에 연방의원 선출권을 부여하는 것은 부당하다며 기권했습니다. 고어 후보의 득표 수도 266표로 줄었습니다.

▲대선 당일, 언제 윤곽이 나올까?

미국은 주별로 시간대가 다르기 때문에 투표 시작 시간과 마감 시간이 일치하지 않습니다. 출구조사와 개표 결과도 각각 다른 시간에 발표할 수밖에 없어 스윙스테이트의 투표 마감 시점이 중요합니다. ABC·CBS 등 주요 지상파 방송과 CNN·폭스뉴스 등 케이블 방송이 주별로 투표를 끝내는 시간에 맞춰 출구조사 결과를 발표하기 때문입니다.

버지니아주와 오하이오주가 각각 9일 오전 9시(이하 한국시간)와 9시 30분에, 플로리다주와 뉴햄프셔의 경우 10시에 투표를 끝냅니다.

9일 밤부터 개표 결과가 집계되는데, 미국 개표 체계 자체가 컴퓨터를 이용한 시스템이므로 이르면 오후 7시께 차기 대통령의 향방이 드러날 것으로 보입니다.

▲‘스윙 스테이트’에서 결판난다

스윙 스테이트는 우리 말로 쉽게 풀면 ‘경합주’를 의미합니다. 공화당, 민주당 한쪽에 기울지 않고 양쪽을 흔들리듯 움직인다는 뜻인데요. 스윙 스테이트가 생기는 이유는 미국 대선제도의 특징 때문입니다.

미국 대선은 간선제로 치러집니다. 우리나라의 경우 전국의 표를 모두 단순 집계해서 승패를 가르는 직선제이지만, 미국은 투표권자들이 주를 대표하는 선거인단을 뽑고 이 선거인단이 최종적으로 대통령을 선출합니다. 선거인단의 수는 크게 보면 인구 비례로 배분되기 때문에 주마다 차이가 큽니다. 가장 많은 캘리포니아에는 55석이 달려 있지만 몬타나, 와이오밍, 노스다코타는 3명에 불과하죠. 미국 대선은 승자독식제를 채택하고 있어서 주에서 한 표라도 더 얻은 후보가 배정된 전체 선거인단을 차지합니다.

많은 선거인단이 걸려있는 주에 선거운동이 몰리는 시스템이지만 최근에는 꼭 그렇게 선거가 치러지지는 않습니다. 그 이유는 시간이 지남에 따라 주마다 정치적 성향이 뚜렷해지면서 몇몇 주에서는 변함없이 특정 정당에 표를 몰아주는 경향이 강해졌기 때문입니다. 뉴욕과 캘리포니아 등 ‘블루스테이트’는 민주당 후보를 텍사스, 와이오밍 같은 ‘레드스테이트’는 공화당 후보를 찍는 것이지요. (민주당과 공화당은 정당을 대표하는 색으로 각각 파란색과 빨간색을 사용합니다) 자연스레 이 주들은 전체 선거 판세에 큰 영향을 미치지 못하면서 대선 주자들의 관심사에서 멀어지게 됩니다. 아무리 열심히 선거 운동을 해도 승자는 정해져 있으니까요.

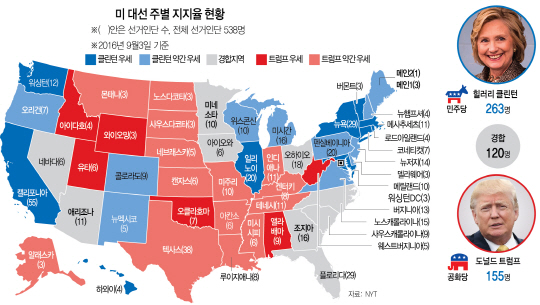

스윙 스테이트는 블루 스테이트, 레드 스테이트도 아닌 선거마다 정당 지지성향이 바뀌는 주를 말합니다. 대선의 승패는 스윙 스테이트에 달려 있다고 해도 과언이 아닙니다. 이미 자신에게 투표할 것이 뻔한 주의 선거인단을 확보해놓고 경합주의 지지를 끌어내는 싸움이 된 것이지요.

당선을 위해 스윙 스테이트의 지지가 중요해지면서 공약에도 해당 주의 요구가 반영되고 있습니다. 대표적인 예로 국가가 옥수수를 구매해 바이오연료를 만들게 한 옥수수법입니다. 오하이오·아이오와·미시간 등은 스윙 스테이트이기도 하지만 옥수수 산지이기도 해서 이 지역 주민들의 지지를 이끌어 내기 위해 무리한 입법을 했다는 비판이 일었습니다.

미국 대선에서는 스윙 스테이트 중 가장 중요한 곳으로 플로리다, 펜실베이니아, 오하이오 세 주를 꼽습니다. 1960년 이후로 세 곳 경합 주 중 두 곳에서 이기지 못한 후보는 대통령이 된 적이 없었기 때문이지요. 실제로 2004년 대선에서 조지 W 부시 전 대통령은 오하이오에서 승리하며 재선을 확정했으며, 펜실베이니아는 이번 대선에서 최대 쟁점으로 떠오른 ‘러스트벨트(쇠락한 중북부 공업지대)’를 대표하는 지역이어서 중요도가 더욱 커졌습니다.

▲전체 및 주별 선거인단 수, 과반수는?

총 선거인단이 538명이므로 과반 270명을 확보한 사람이 대통령에 당선됩니다. 현재 추세대로라면 클린턴 후보가 7명만 더 가져가면 되지만 트럼프 후보는 115명이나 필요한 상황입니다.

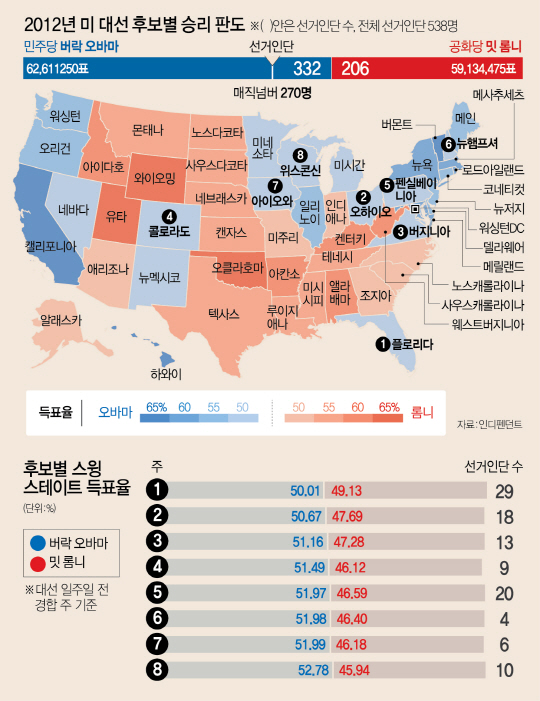

▲2012년 대선 주별 공화·민주당 판도는?

지난 대선에서는 버락 오바마 대통령이 경합주를 전부 가져가면서 322대 206으로 비교적 쉽게 승리했습니다

▲미국 대선 제도는 왜 이렇게 복잡할까?

미국이 각 주의 독립성을 보장하기 때문입니다. 미국 의회가 양원제를 채택하고 있는 이유도 상원은 주별로 두 명씩 고르게 배분해 주별 대표성을 확보하고, 하원은 인구 비례로 의석을 나눠 다수결의 원칙을 살리기 위함이지요. 주별 선거인단도 상하원 의석을 합치면 됩니다. 상원 100석에 하원 435석을 합치면 535명이 나오고, 여기에 워싱턴 DC 3명을 더하면 총 선거인단 538명이 나옵니다.

이 독특한 제도가 태어난 때는 1804년 수정헌법 제정 시기까지 거슬러 올라갑니다. 당시 큰 주는 국민직선제를, 작은 주는 의회 간선제를 요구했는데 이를 절충한 방법이 지금의 선거인단제도입니다. 2000년 엘 고어 민주당 대선후보가 조지 W 부시 전 대통령보다 더 많은 표를 얻었음에도 선거인단 수에서 밀려 고배를 마시자 다른 나라들처럼 주별 승자독식이 아닌 득표수에 따라 당선자가 나오게끔 개헌을 해야 한다는 주장이 나왔지만 현행 헌법의 취지를 살려야 한다는 목소리가 더 컸습니다.