황남대총·천마총 등에 버금가는 신라 시대의 주요 고분 중 하나인 서봉총(瑞鳳塚). 조선을 호시탐탐 노리던 일제가 고대 유적을 잇따라 파헤치던 중 발굴된 서봉총은 1926년 당시 마침 현장을 방문한 고고학자인 스웨덴(瑞典) 구스타브 황태자를 기념하고, 발굴된 금관에 봉황 장식이 있다는 뜻에서 그 이름이 붙여졌다. 서봉총에서 발견된 은제 그릇에 새긴 명문을 근거로 451년경 만들어진 것으로 추정되니 1,500년 이상된 무덤이며, 금관과 각종 장신구 등 출토 유물로 보면 왕릉급이지만 ‘묻힌 사람’이 밝혀지지 않아 릉(陵) 대신 총(塚)을 쓴다.

서봉총이 90년 만에 재발굴돼 풀리지 않던 수수께끼의 실마리를 내놓았다. 국립중앙박물관(관장 이영훈)은 오는 6일 경주 서봉총(노서동 129호분)의 재발굴조사 성과를 공개한다. 지난 4월부터 시작된 조사는 오는 11월 2일까지 예정돼 있다.

이번 조사는 지난 1926년과 1929년에 조선총독부박물관이 발굴조사를 했으나 정식보고서를 간행하지 않아 미궁에 빠졌던 서봉총의 구조와 규모를 ‘우리 손’으로 파악했다는 점에서 의미있다.

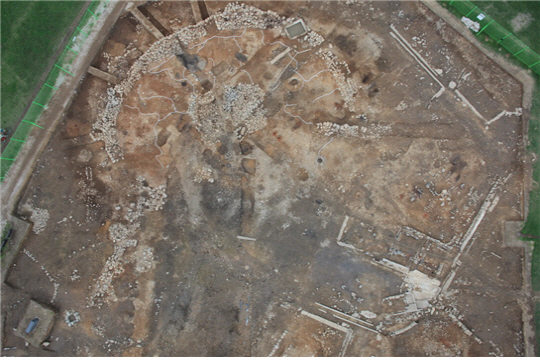

부부가 안장된 황남대총처럼 서봉총도 두 고분이 남북으로 붙은 표주박 형태인데 남분(南墳)을 중심으로 한 재발굴조사 결과 △봉황 장식 금관이 출토된 북분을 만든 이후 남분을 만들었다는 사실과 △남분은 원형이 아니라 장축이 약 25m인 타원형 △남분과 북분 봉토 주위에서 큰항아리로 제사를 지냈다는 사실 등이 확인됐다.

박물관 관계자는 “북분을 축조한 뒤 남분을 만들면서 북분의 호석(護石·무덤 주변을 감싼 돌) 뿐 아니라 제사 토기까지 파괴한 점은 이번 조사에서 새롭게 확인한 것으로 돌무지덧널무덤(적석목곽분) 연구에 중요한 논점이 될 것”이라고 말했다. 봉토 주변에서 발견된 제사용 큰항아리는 남분 9점, 북분 3점이 확인됐는데 이는 지금까지 조사된 신라 능묘 중 가장 많은 수다.

국립중앙박물관은 내년에 서봉총 북분까지 발굴 조사한 후 일단 ‘서봉총 보고서’를 완간할 예정이지만 무덤의 기원을 밝히고 고대 신라와 고구려의 교류까지 ‘서봉총의 비밀’을 완전히 풀기까지는 보다 장기적이고 치밀한 조사계획이 요구된다.