‘성폭행을 당해 임신했더라도 무조건 아이를 낳아야 한다’고 주장하던 폴란드 정부가 낙태 전면 금지법 추진을 포기했다.

폴란드 낙태 논란은 지난해 10월 총선에서 집권한 우파 정당 법과정의당이 ‘가톨릭 교리에 따를 것’이라며 임신부의 목숨이 위태로울 때만 낙태를 허용하고 성관계 후 복용하는 사후피임약도 금지하는 법안을 마련하면서 불거졌다. 해당 법안에는 위반시 임산부와 의료진을 최고 징역 5년형에 처하는 내용도 포함됐다.

아르슬로 고빈 폴란드 부총리는 5일(현지시간) “낙태 전면 금지는 없을 것”이라며 “(시민들의 시위가) 우리에게 겸손함을 가르쳐주었다”고 했다. 폴란드에서는 지난 1일부터 정부의 전면 낙태금지를 반대하며 시민들이 검은 옷을 차려입은 채 반대 시위를 벌이고 있다. 3일은 ‘검은 월요일’로 불리며 시민 수 만 명이 전국 곳곳에서 반대의 목소리를 높이기도 했다.

■낙태는 선택할 수 있는 권리인가

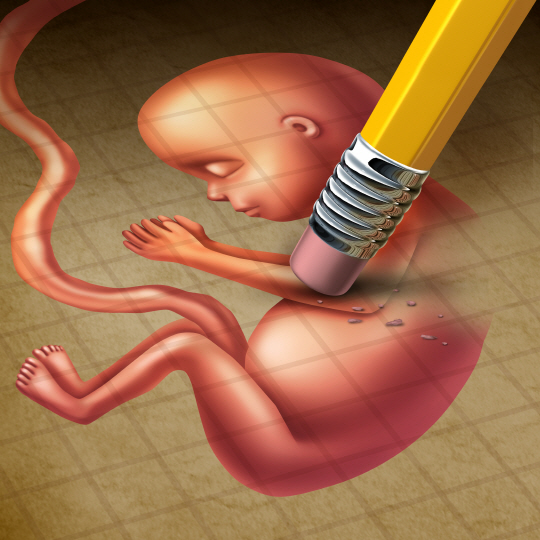

낙태를 둘러싼 첨예한 논쟁은 어제 오늘의 일이 아니다. 낙태 반대론자들은 태아를 강제로 적출하는 행위를 살인으로 규정짓는다. 반면 낙태 찬성론자들은 산모의 행복추구권이 우선시 되어야 한다고 주장한다. 낙태가 선택권이냐 아니냐는 누구를 주체로 볼 것인가와 깊은 관련이 있는 셈이다. 전 세계 149개국 중 산모가 원할 경우 임신 후 일정 기간까지는 낙태할 수 있는 나라가 56개국에 달한다. 건강상의 이유나 강간에 의한 임신일 경우 예외적으로 낙태를 허용한 국가는 대한민국을 포함해 88개국이다. 폴란드가 추진했던 것처럼 모든 종류의 낙태가 금지된 나라는 5개국에 불과하다.

■대한민국의 낙태 금지법은 어떠한가

대한민국은 임신중절수술을 원칙적으로는 금지하되 예외사항을 두고 있다. 국내 형법 제27장에는 ‘부녀가 약물 등 기타 방법으로 낙태한 때에는 1년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다’고 명시돼 있다. 그러나 모자보건법 제14조에 따르면 강간·근친상간·전염성 질환 보유·산모의 건강 위험 등의 경우에는 예외가 적용된다. 임신 24주까지는 산모의 건강 등을 이유로 낙태를 허용하고 있다. 하지만 실제로는 산모 본인의 의지에 따라 임신 24주 이전일 경우에는 낙태를 할 수 있는 게 현실이다.

■뜨거운 논쟁 속에도 한국은 여전히 외면만

폴란드 뿐만 아니라 미국에서도 ‘낙태’는 찬반이 극명하게 갈리는 사안이다. 그러나 한국은 이 같은 문제를 수면 위로 드러내지 않은 채 외면하기만 한다.

미국 대선 공화당 주자인 도널드 트럼프는 지난 3월30일 “낙태한 여성도 어떤 형태로든 처벌 받아야 한다”는 발언을 하면서 최대 위기에 몰렸다. 결국 3시간도 안 돼 별도 성명을 통해 “(여성이 아니라) 의사와 이에 가담한 사람들은 법적 책임을 져야 한다”고 말을 바꿀 정도로 후폭풍은 엄청났다. 사태가 수습될 기미가 보이지 않자 그는 이틀 뒤 CBS 방송에서 “현재 낙태에 관한 법은 정해져 있으며 바뀔 때까지는 그대로 유지될 것이다”고 손바닥 뒤집듯 말을 바꿨다. 여성 유권자들이 해당 발언을 문제 삼아 등을 돌리기 시작하자 궁여지책을 내놓은 셈이다.

그러나 한국은 이 같은 분위기와는 거리가 멀다. 국내 선거에서 낙태가 쟁점이 된 적이 없다. 그렇다고 사회적 논의 과정을 거쳐 합의점이 마련된 것도 아니다. 오히려 한국가족계획협회와 정부는 산아 제한 정책을 펼치며 낙태를 조장하는 분위기를 형성했다. 한센인 강제 낙태는 1935년 전남 여수에서 처음 시행돼 1990년대까지 공공연하게 이뤄졌다. 한센병이 유전되지 않는다는 결과가 나오면서 2007년에 이르러서야 ‘한센인 피해사건의 진상규명 및 피해자생활 지원 등에 관한 법률’이 제정됐다. 한센인들이 정부의 강제 낙태수술 피해를 보상받을 길이 열린 것도 이때부터다.