지난 11일 경기도 과천시 국립과천과학관에서는 미래창조과학부 주최로 ‘국가 우주개발 성과 특별전(10월16일까지)’과 ‘우주산업 활성화 컨퍼런스’가 열렸다. 지난 24년간 한국의 우주산업이 걸어온 발자취를 돌이켜보고 문제점을 짚어보자는 취지다. 이날 참석한 50여명의 전문가들은 “가시적인 성과를 내고 있지만 정책 틀을 바꿔야 할 때가 됐다”며 패러다임 전환을 주문했다. 서울경제신문은 이들의 의견을 토대로 우리 우주산업의 현주소와 개선책을 정리했다.

한국의 우주산업은 첫 국적 위성 발사에 성공한 지 20년 만에 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 8위(2012년 기준) 규모까지 성장했다. 1989년 영국 서리대의 기술을 들여와 1992년 8월 ‘우리별 1호’를 발사했고 지난해 ‘아리랑 3A호’까지 총 13기의 인공위성을 쏘아올렸다. 2013년 1월 우리나라 최초 발사체인 ‘나로호(KSLV-1)’ 발사에 성공해 세계 11번째로 ‘스페이스 클럽’에 가입(위성·발사체·발사장을 모두 보유)했다.

국내 위성산업은 공공수요 충족과 위성 개발기술 조기확보라는 두 가지 목표를 동시 달성하기 위해 국가 주도로 발전해왔다. ‘해외 기술습득→기술확보→기술자립 및 민간기술 이전→기술고도화’로 이어지는 구조다. 그 결과 2012년 우리 독자기술을 상당 부분 활용해 ‘아리랑 3A호’를 만들어냈다.

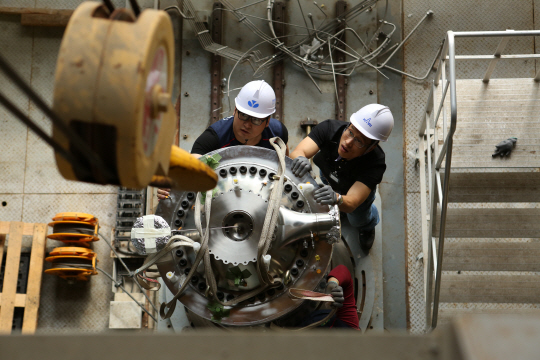

위성 개발 실력은 크게 향상됐지만 발사체 기술은 여전히 미약하다. 나로호를 쏘아올리기는 했지만 핵심 요소인 1단 로켓을 러시아가 만들었기 때문에 순수 국산 발사체는 아니다. 이에 따라 정부는 오는 2020년까지 한국형 발사체 ‘KSLV-2’를 만들고 달 탐사 도전에 나서기로 했다. 현재 미국·유럽·러시아·중국·일본·인도 등이 달 탐사위성 발사에 성공했으며 미국·러시아·중국은 달 착륙까지 마쳤다. 윤영빈 서울대 기계항공공학부 교수는 “현재로서는 한국형 발사체 개발의 50% 정도 수준에 온 것”이라며 “핵심 기술이 여전히 부족하고 액체연료 추진 기술을 완전히 확보한 상태도 아니다”라고 지적했다.

지난 20여년간 국내 우주산업을 지탱해온 관 주도 정책에 수술이 필요하다는 진단이 나온다. 예산이 미래부와 항공우주연구원 중심으로 짜여 있어 민간 산업체 육성에 걸림돌이 되고 있기 때문이다. 2014년 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 2008년부터 5년간 국내 우주개발 예산(기기제작 분야 중심) 흐름을 분석한 자료를 보면 중앙정부에 배정된 우주예산 총액 1조4,650억원 가운데 미래부에 9,894억원이 흘러들어 갔으며 이마저도 상당 부분(9,121억원)이 항우연으로 유입됐다. 미래부를 통해 기업들이 거머쥔 금액은 158억원에 불과하다.

신의섭 한국연구재단 우주기술단장은 “예산은 물론 인력·기술투자 흐름에 주목해야 한다”고 말했다. 이에 대해 미래부 관계자는 “항우연에 1차적으로 예산을 배당한 뒤 상당액을 민간에 지급한다”며 “지난해 발사체개발의 경우 항우연 예산 2,555억원 가운데 2,086억원을 민간에서 집행했다”고 해명했다.

관 중심으로 정책이 짜이다 보니 국책과제 성패나 정권에 따라 우주정책이 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다. 실제로 1990년대 중반부터 10년간 연 우주예산 규모가 가파르게 상승하다가 2009년 1차 나로호 발사에 실패한 뒤 2012년까지 하락세를 이어갔다. 박근혜 정부가 나로호의 4배에 달하는 예산(1조9,572억원)을 들여 한국형 발사체 제작에 나섰지만 실패하거나 차기 정부가 들어서면 추진력이 둔화될 수 있다. 신 단장은 “예산이 들쑥날쑥하면 산업체가 방향성을 예측할 수 없어 투자를 망설이게 된다”고 지적했다.

국내 우주산업이 도약하려면 관 중심으로 짜인 산업 구조에서 탈피해야 한다는 주장이 제기된다. 이동진 인스페이스 전무는 “한화테크윈, 현대로템, 한국항공우주산업(KAI) 등 대표 산업체들이 기본적인 인프라를 갖추고 있는데도 왜 우주산업에 적극 뛰어들지 않는지 생각해봐야 한다”며 “정부는 우주산업을 ‘쇼윈도 사업’으로 내버려두지 말고 민간 참여를 적극 유도해야 한다”고 조언했다. 실제로 우주산업 최강국인 미국은 관 중심에서 벗어나 민간 주도형으로 탈바꿈하는 상황이다. 일론 머스크가 이끄는 스페이스X는 2030년 화성 탐사를 기치로 내걸고 미래 먹거리 발굴에 적극 나섰다.

발사체 국산화 작업에도 속도를 내야 한다는 목소리가 높다. 윤 교수는 “KSLV-Ⅱ를 계기로 80~90%까지 발사체 국산화가 진행된다면 한국도 상업화 단계에 도달할 수 있을 것”이라며 “러시아가 경제난 등을 이유로 발사체 시장을 외부에 개방하려는 조짐을 보이는데 이를 적극 활용할 필요가 있다”고 말했다.