최근 1년새 서울시내 노점 600개가 없어진 것으로 확인됐다. 서민경제가 갈수록 위축되면서 상인들이 노점 단속 민원을 조직적으로 제기한데다 행정 당국도 거리환경 개선을 이유로 노점실명제를 시행하는 등 관리·감독을 강화했기 때문으로 풀이된다. 하지만 일부 지역의 경우 상인과 노점간 갈등이 커지면서 조만간 법적다툼으로까지 번질 태세다.

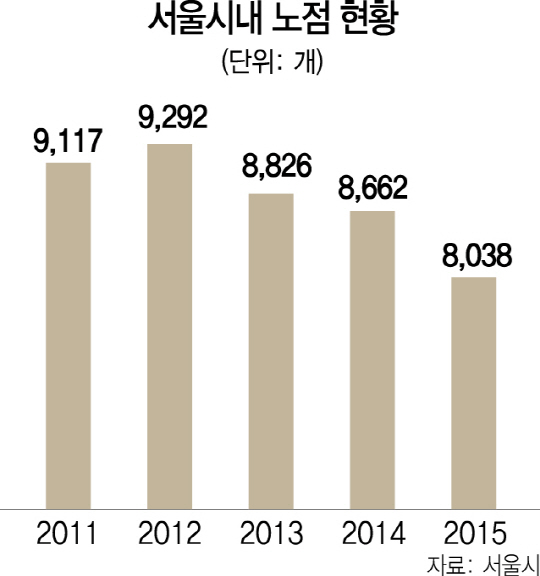

16일 서울시와 25개 구청에 따르면 지난해 말 서울 시내 노점은 8,038개로 1년 전(8,662개)보다 624개 줄었다. 서울 시내 노점은 지난 2012년 9,292개로 절정에 달했다. 하지만 2013년 8,826개, 2014년 8,662개로 줄었다가 2015년에는 가장 큰 폭으로 급감했다. 자치구별로 보면 종로구가 1,119개로 가장 많고 중구 1,086개, 동대문구 774개로 뒤를 이었다.

노점상 “영업시작 시간 앞당겨달라”

상인들 “불법점거·영업타격…철거를”

서울시내 노점이 전체적으로 줄고는 있지만 최근 남대문을 비롯한 노점 밀집 지역의 경우 상인과 노점상 간의 갈등이 격화되면서 법적 다툼으로까지 번질 양상이다. 남대문시장의 전국노점상연합회(전노련) 소속 회원들은 지난달에 시장 통로를 26일간이나 점거했다. 중구청이 기업형 노점 퇴출과 불법도로점용 엄단을 위해 추진 중인 노점실명제에 대해 반발한 것이다. 남대문 시장의 한 노점상은 “노점실명제에 포함된 연간 40만원의 도로점용료를 낼 테니 기존 유지돼온 영업 시작 시간(동절기 오후4시·하절기 오후5시)을 2시간 앞당겨달라”고 주장했다. 반면, 시장 상인회 격인 ‘남대문시장주식회사’는 “노점상들이 불법으로 통로를 점거해 영업에 큰 타격을 입었다”며 “이에 대한 책임을 묻기 위해 법적 대응도 고려하고 있다”고 말했다.

동대문구 약령시장도 법적 다툼이 벌어질 조짐이다. 강경태 서울약령시협회 사무국장은 “노점들이 값싼 중국산 약재를 국내산으로 둔갑시켜 팔다 보니 1,000곳의 약재상 가운데 300곳이 폐업해 일부 지역은 황폐화됐다”며 “같은 품목을 거래하지 않으면 되는데 노점들은 품목 변화의 의지가 전혀 없다”고 목소리를 높였다. 협회는 이달 중 “서울시의 노점상 실명제가 위법하다”며 헌법소원을 제기할 방침이다. 서울 동작구 이수역 주변 노점상도 이달 초 구청이 노점 강제 철거에 나서자 이후부터 노점이 있던 자리에 천막을 치고 농성을 벌이고 있다.

전문가 “업종 분리가 핵심

영업시간·행태도 조정” 지적

전문가들은 상인과 노점상의 업종이 겹치는 것을 갈등의 핵심원인으로 지적한다. 서울 노점의 업종별 현황을 보면 음식이 3,198개로 가장 많고, 농수산물 2,008개, 잡화 1,129개, 의류가 861개로 뒤를 이었다. 이에 따라 업종을 분리하고 지역 특성을 반영해 영업시간과 형태를 유연하게 조정해야 한다는 목소리가 높다. 서용구 숙명여대 경영학과 교수는 “야(夜)시장 형태로 노점의 야간 영업을 활성화하고 품목을 다양화하는 방안을 고민해봐야 한다”고 말했다. 조준모 성균관대 경제학과 교수는 “명동의 경우 업종과 업태가 분리돼 노점과 상인간의 특별한 충돌이 없다”며 “관할 구청이 원칙을 갖고 지역의 특색에 맞는 거리문화 체계를 만들어 가는 노력이 필요하다”고 조언했다. /양사록·박진용·박우인·이두형기자 sarok@sedaily.com