하버드와 예일, 존스 홉킨스·밴더빌트. ‘피바디’라는 이름을 공유하는 미국의 명문대학들이다. 단과대학이나 대학원·도서관·박물관에 피바디라는 이름이 들어간다. 미국 최초의 국제금융인이며 대규모 자선사업의 선구인 조지 피바디(George Peabody)를 기념하기 위해서다. 미국은 물론 세계를 호령한 금융제국 모건 하우스도 피바디와의 합작을 통해 성장한 금융그룹이다.

잡화점 직원·무역업자·국제금융인으로 일하고 자선사업가로서 명성을 날린 피바디는 무엇이든 파고들었다. 금융역사가 론 처노는 저서 ‘금융제국 J.P. 모건(the House of Morgan)’을 통해 피바디의 일생을 지배한 것은 ‘중독’이었다고 진단한다. 젊어서는 일에 중독됐고 노년에는 ‘자선 중독’이라고 불릴 만큼 베푸는데 온 힘을 쏟았다. 미국은 물론 영국에서 아직도 존경받는 이유는 후자에 있다. 남다른 선행과 자선.

매사추세츠 사우스 덴버시에서 1795년 태어난 그는 부친을 일찍 잃고 홀 어머니와 여섯 동생을 먹여 살리느라 돈벌이에 나섰다. 학교도 몇 년 못 다녔다. 삼촌의 잡화점에서 밤낮을 가리지 않고 돈을 모았다. 21살 때 볼티모어로 이주한 뒤에는 직물업으로 제법 큰 돈을 벌고 은행도 세웠다. 대부호의 반열에 오르게 만든 계기는 영국과의 거래. 영국에 돈을 빌렸으나 갚을 길이 없어 채무불이행을 선언하려는 메릴랜드주에 신용을 지키라고 설득한 점이 영국 금융업자들의 눈에 들며 성장 가도를 달렸다.

처음부터 쉽지는 않았다. 나이도 많았다. 런던에 정착한 1837년(42살)은 영국 금융자본이 황금기에 들어서던 시기. 미국의 일부 주들은 철도와 도로, 운하 건설에 영국의 돈을 빌린 후 독립전쟁과 미영전쟁에서 남은 앙금 때문인지 당당하게 채무불이행을 선언하기 일쑤였다. 피바디는 채무불이행 선언으로 휴지가 된 미국 주 정부들의 채권을 자기 돈으로 사들였다. 은행가로서 신용을 유지하기 위해 헐값으로 매입했던 주정부 발행 채권들은 그에게 전화위복의 기회를 안겨줬다. 미국의 실물 경제가 좋아지고 금광 등이 연이어 발견되면서 주 정부들이 원리금 지급을 재개한 덕분이다.

더욱이 1848년 유럽 대륙을 휩쓴 혁명의 여파로 런던의 자본은 미국으로 몰렸다. 미국이 멕시코와의 전쟁을 통해 텍사스와 캘리포니아 등을 할양받으며 불황에서 완전히 벗어나자 피바디의 사업도 날개를 달았다. 중국과 비단 무역, 철강 수출을 사실상 독점하며 당시로는 천문학적인 2,000만 달러를 벌어들인 적도 있다. 런던에 영구 거주하는 첫 번째 미국 금융인이었던 그의 사무실과 저택은 늘 영국에 갓 도착한 미국인들로 붐볐다.

피바디는 미국인이라는 점을 자랑스럽게 여겨 미국 기업들의 영국 박람회 참가와 대유럽 수출을 적극 주선했으나 오해도 자주 받았다. ‘영국의 앞잡이’라는 비난이 붙어 다녔고 사업 이외의 이유로 위험도 적지 않게 겪었다. 1854년 독립기념일 파티에서 피바지가 ‘빅토리아 여왕을 위해 축배를 들자’며 건배를 제의했을 때 런던 주재 미국 대사인 제임스 부캐넌(3년 뒤 미국 제 15대 대통령에 당선된 인물)이 자리를 박차고 나간 적도 있다. 영국 국왕을 위한 축배 제의가 이적 행위나 다름 없다고 여겨지던 시절, 피바디의 국제 금융사업은 이런 저런 어려움이 많았다.

피바디는 미국와 영국의 중간에 낀 처지 때문인지 중년에 접어들며 자선사업에 뛰어들었다. 영국에는 빈민들의 주택 개선 사업에 거액을 내놓았다. 덕분에 1862년 명예 런던시장 직함도 받았다(미국인 중에 명예 런던시장에 선정된 인물은 드와이트 아이젠하워와 피바디 두 사람 뿐이다). 미국에서는 각 대학과 도서관, 박물관 등에 아낌없이 돈을 댔다. 주니어스 모건을 파트너로 받아들인 것도 이 무렵이다. 남북전쟁기에는 남부에 기울던 런던 자본가들과 달리 북부의 전쟁 공채를 사들여 북부 정치인들의 환심도 샀다. 1867년 미국에 일시 귀국했을 때는 대통령 입후보자들이 부통령 후보로 영입하려는 경쟁이 일만큼 인기도 높아졌다.

정치권의 러브 콜을 고령(72세)을 이유로 마다한 그는 더욱 자선 사업에 매달렸다. 죽기 전에는 거의 모든 재산을 피바디 자선재단에 맡겼다. 남북 전쟁에서 폐허가 된 남부에도 구호의 손길을 보냈다(그러나 피바디는 영국에 진출했을 당시 채무불이행을 고집했던 미시시피·플로리다 주에 대해서는 한 푼도 기부하지 않았다). 독신이었던 그는 임종을 앞두고 피바디은행의 경영을 주니어스 모건에게 넘겼다. 한때 세계최대의 금융자본으로 군림한 모건 금융제국의 신화가 여기에서 나왔다.

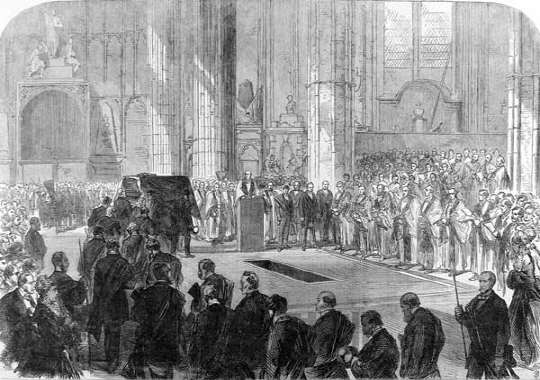

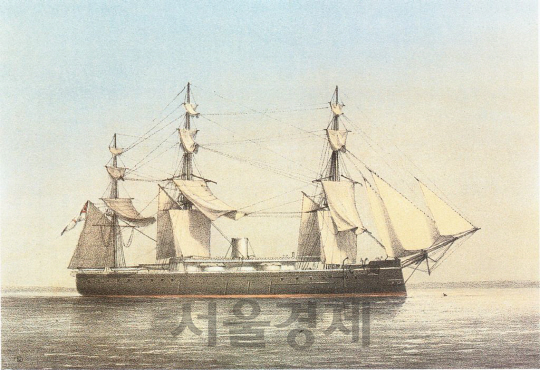

악착같이 모은 돈을 베풀던 그가 1869년11월4일 런던에서 사망(74세)했을 때 영국은 모든 예우를 다해 고인의 넋을 기렸다. 비좁은 영국 왕립거래소에 그의 동상이 들어섰다. 피바디의 시신은 빅토리아 여왕의 특별명령으로 웨스트 민스터 사원에 잠시 안장됐다가 고인의 뜻에 따라 고향으로 옮겨졌다. 영국은 당시 최대, 최신예 전함 모나크함(HMS Monarch)로 피바디를 운구했다. 피바디의 시신은 피바디시로 돌아왔다. 고향인 사우스 덴버시는 피바디 사망 1년 전에 시의 이름을 피바디시로 개명했었다. 수많은 초등학교와 고등학교가 그의 이름을 따서 학교명을 바꿨다.

피바디의 선행은 월 스트리트에서 큰 돈을 번 미국의 부자들이 졸부 행각을 벌이던 때 이뤄진 것이라 더욱 빛난다. 고액 달러에 시가를 말아 피우는 등 온갖 사치를 부렸던 미국 졸부들이 좋은 혈통을 사겠다며 자식들을 유럽의 귀족 가문과 결혼시킬 때 피바디는 귀족 작위를 주겠다는 영국 여왕의 제안도 사절한 채 자선에 매달렸다. 피바디의 자선은 존스 홉킨스와 앤드류 카네기, 존 록펠러를 거쳐 빌 게이츠에 이르기까지 미국 부호들의 자랑스러운 전통으로 내려오고 있다. 참 부럽다. Anybody like Peobody?

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com