고평가된 주식 시장과 낮은 채권 수익률에 실망한 투자자들이 대체투자로 눈을 돌리면서 글로벌 사모펀드(PEF)에 자금이 몰리고 있다. 풍부한 실탄으로 무장한 블랙스톤, 아폴로글로벌매니지먼트 등 대체투자 전문 사모펀드사들의 ‘바이아웃(기업 인수 후 매각)’ 경쟁에도 불이 붙으면서 수익률 확보에도 비상이 걸렸다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 세계 5대 사모펀드사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)은 최근 북미지역에 투자하는 바이아웃 펀드를 130억 달러 규모로 신규 조성하겠다고 밝혔다. 지난해 9월 말 기준으로 기존에 조성했던 194억 달러 바이아웃 펀드의 65%를 소진한 아폴로도 내년 말 목표로 200억 달러 규모의 새 바이아웃 펀드를 준비 중인 것으로 알려졌다.

칼라일그룹도 전세계와 일본에서 에너지기업 등을 투자대상으로 하는 바이아웃 펀드 몇 개를 내년 말까지 만들겠다고 밝혔다. 데이비드 루벤스타인 칼라일그룹 회장은 2020년까지 1,000억달러 규모 투자금을 유치하겠다고 공시를 통해 밝히며 “많지만 상당히 현실적인 금액”이라고 설명했다.

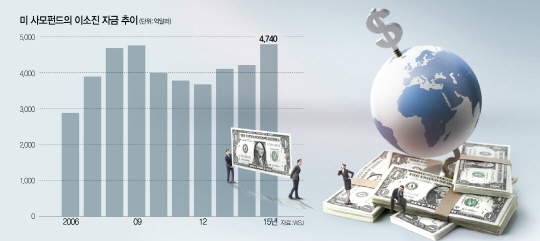

사모펀드사들이 이처럼 대규모 펀드 조성을 자신하는 것은 연기금, 국부펀드, 자산가 등 ‘큰 손’들의 높은 관심 때문이다. 채권, 주식 등 전통적 투자수단에서 높은 수익률을 기대하기 어려워진 대형 고객들이 사모펀드를 통한 투자에 눈을 돌리고 있기 때문이다. 덕분에 미 사모펀드업계의 드라이파우더(dry powder·미소진 자금)는 지난해 말 기준 이미 2009년 이후 최대치인 4,740억 달러까지 치솟았다.

‘차이나머니’ 바람을 타고 사모펀드사들이 올 들어 일제히 대형 딜을 성사시킨 것도 큰 손들의 눈길을 사로잡고 있다. 세계 최대 사모펀드사인 블랙스톤은 올 들어 스트래티직 호텔앤리조트와 힐튼호텔 월드와이드의 지분을 중국 자본에 매각하는 데 합의했다. 힐튼호텔 월드와이드 지분 매각가는 9년 전 블랙스톤의 인수가의 3배이며, 스트래티직 호텔앤리조트로도 1년 만에 약 5억 달러의 차익을 거뒀다. 시장에서 ‘재주는 중국 기업이 부리고 돈은 사모펀드들이 챙긴다’는 이야기가 나올 정도다.

다만 일단 갈 곳을 잃은 돈을 빨아들이는 데는 성공했지만 수년 뒤 사모펀드들이 투자자들이 기대했던 수익률을 달성할 수 있을지에 대해서는 회의적인 시각도 있다. 주가가 전반적으로 상승 추세인데다 사모펀드들의 바이아웃 경쟁으로 기업들의 몸값이 올라가면서 저평가된 기업을 매수한 뒤 가치를 높여 매각하는 전통적인 투자기법으로 수익을 내기가 점점 어려워지고 있기 때문이다. 일례로 안전성 논란으로 위기를 맞은 일본의 타카타에어백에 관심을 가졌던 KKR은 2일(현지시간) 인수전이 치열해지면서 협상 참여를 포기했다고 블룸버그가 소식통을 인용해 전했다.

빌 콘웨이 칼라일그룹 최고경영자(CEO)는 “자산 가격이 이미 높은 상황에서 투자자들의 과거 기대보다 수익률이 낮아질 것으로 본다”며 “어떤 일이 생길지 지켜봐야 한다”고 말했다.

이에 따라 글로벌 사모펀드들은 투자기법의 혁신을 모색하며 수익률을 끌어올리는 데 안간힘을 쓰고 있다. 블랙스톤은 지난달 31일 3년 만에 ‘비상장화’ 전략을 시도하며 투자대상을 확대했다. 미 뉴욕증시에 상장된 헬스케어업체 팀헬스를 부채를 포함해 61억 달러에 인수한 것이다. 블랙스톤은 팀헬스의 지분을 100% 매입한 뒤 이 회사의 상장을 철회할 계획이다.

업계에서는 만기 10년인 기존 펀드들보다 만기가 긴 새로운 형태의 펀드를 선보이는 회사들도 늘고 있다. 만기가 길면 청산시기에 맞추기 위해 투자 자산을 단기에 사고팔지 않아도 되기 때문에, 투자대상을 선택할 수 있는 폭이 넓어진다. 법률자문사 로프스 앤 그레이의 한 관계자는 파이낸셜타임스(FT)에 “10~20년 전 펀드들은 투자자들을 두루 공략할 수 있도록 구성됐지만, 이제 투자자들은 맞춤 상품을 원한다”며 “시간을 세분화하는 것도 자연스러운 산업의 진화”라고 말했다.