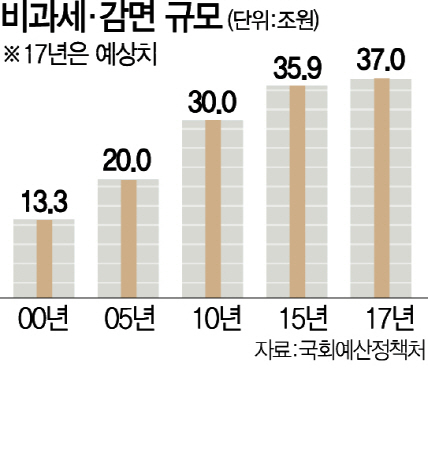

세금을 깎아주거나 아예 걷지 않는 비과세·감면액이 지난 17년간 5배나 불어난 것으로 나타났다. 비과세·감면은 한번 늘리면 줄이거나 효율화하기 쉽지 않아 재정 누수의 주된 원인이다. 박근혜 정부 역시 ‘증세 없는 복지’를 위해 비과세·감면제도를 정비하겠다고 밝혔지만 규모가 오히려 늘고 있어 체계적인 관리가 필요하다는 지적이다.

23일 국회 예산정책처의 ‘조세특례 평가방법 연구’ 보고서에 따르면 비과세·감면 규모는 국세 기준 지난해 35조9,000억원으로 관련 통계가 집계되기 시작한 지난 1998년(7조7,000억원)보다 4.7배 증가했다. 경제가 팽창하면 당연히 비과세·감면 규모도 늘기 마련이지만 속도가 빨랐다. 같은 기간 명목 국내총생산(GDP)은 524조원에서 1,559조원으로 약 3배 느는 데 그쳤다. 예정처는 규모가 내년에 37조원까지 증가할 것으로 전망했다.

전체 걷어 들인 국세 대비 비과세·감면 규모를 뜻하는 국세감면율은 2013년 14.4%에서 올해 13.6%, 내년 13.3%까지 하락할 것으로 예정처는 전망했다. 다만 보고서는 “비과세·감면액이 줄어든 것이 아니라 전체 국세 수입이 빠르게 늘어난 영향”이라고 설명했다.

정권별로 보면 금융위기·고유가 등으로 대규모 유가보조금을 지급한 이명박 정부의 국세감면율이 15%로 가장 높았다. 김대중 정부가 12%로 가장 낮았고 노무현 정부는 13.2%였다. 박근혜 정부는 13.9%로 예상됐다. 특히 이번 정부는 비효율적인 비과세·감면제도를 효율화해 증세 없는 복지를 실현하겠다고 했지만 규모는 2013년 33조8,000억원에서 지난해 35조9,000억원으로 오히려 2조1,000억원(6.2%) 늘었다.

예정처는 “비과세·감면은 구체적인 지원 대상 등이 명확히 노출되지 않아 관리가 어렵고 혜택을 받는 특정 이해집단이 항구화·기득권화하려는 경향이 있다”고 지적했다. 실제 도입 이후 30년 이상 유지되고 있는 비과세·감면 항목만 20건에 달한다. 보고서는 “근로장려세제·자녀세액공제 등 사회복지 분야의 비과세·감면제도가 확대될 것으로 예상되므로 과세 형평성 제고와 세원 확보 차원에서 제도를 보다 효율적으로 운영할 필요가 있다”고 강조했다.

/세종=이태규기자 classic@sedaily.com