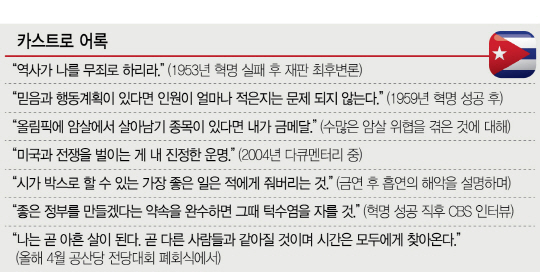

“약속과 배신의 인물.” 25일(현지시간) 타계한 피델 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장에 대한 미국 방송 CNN의 평가다. ‘혁명가’로서 독재정권을 몰아내 쿠바 민중의 희망이 됐지만 반세기 가까운 시간 장기 집권하면서 스스로 증오하던 ‘독재자’로 변해버린 모순적 인물이라는 것이다. 카스트로 전 의장은 “역사가 나를 무죄로 하리라”라는 명언을 남겼지만 현재까지의 세월은 아무리 선처를 해도 그에게 무고하다는 판결을 내리기는 어려워 보인다.

◇‘혁명가’ 카스트로=1926년 8월13일 쿠바 동부 바란에서 대지주의 아들로 태어난 카스트로 전 의장은 부유한 유년기를 보냈다. 가정교사의 교육을 받고 사립 기숙학교에 다니던 그는 1945년 아바나대에 들어가 학생운동에 뛰어들며 혁명가의 길로 들어섰다. 대학시절 카를 마르크스의 저서를 읽으며 공산주의 사상을 접한 카스트로 전 의장은 도미니카공화국·콜롬비아 등에서 일어난 군사활동에 직접 참여하며 혁명으로 권력을 쟁취해야 한다는 정치노선을 굳혔다.

카스트로 전 의장은 쿠바에서 1952년 풀헨시오 바티스타가 쿠데타를 일으켜 정권을 잡자 본격적인 활동을 시작했다. 그는 바티스타 정권에 반대하는 약 1,200명의 동지를 모아 1953년 7월26일 쿠바 외곽의 정부군 기지인 몬카다 병영을 공격했으나 거사에 실패해 붙잡힌 뒤 15년형을 선고받았다. 하지만 카스트로 전 의장은 쿠바 민중의 석방 요구에 힘입어 20개월여 만에 풀려나 멕시코로 도망쳤다. 이후 그는 혁명동지인 체 게바라와 만나 다시 세력을 꾸렸고 1956년 12월 쿠바에 상륙해 정부군을 상대로 게릴라전을 벌였다. 이후 민중을 등에 업은 카스트로 혁명군은 1958년 12월31일 독재자 바티스타가 도주하면서 혁명을 성공시켰다.

◇‘독재자’ 카스트로=카스트로 전 의장이 47년(1959~2006년)이나 되는 공식 집권시기에 추진한 정책기조는 ‘반미(反美)’로 대표된다. 그는 혁명 직후 미국자본을 몰아내야 한다며 미국 기업 소유였던 정유회사와 설탕공장 등을 국유화해 미 정부와 대립하기 시작했다. 미국은 1961년 1월 쿠바와 외교관계를 단절했고 4월에는 쿠바 망명자 1,400명을 비밀리에 잠입시켜 쿠바 남부 피그스만을 침공하기도 했다. 미 정보당국은 쿠바가 소련과 동맹을 맺자 1960년 이후 8차례에 걸쳐 카스트로 전 의장을 암살하려 했고 이와 관련해 중국 신화통신은 카스트로 전 의장이 총 637회의 암살공모와 164회의 암살시도에도 살아남았다고 분석했다. 특히 1962년 10월에는 쿠바 핵미사일 배치를 둘러싼 미국과 소련 간 갈등으로 전 세계에 핵전쟁 위기가 불거진 적도 있다.

그는 혁명 이후 체제 반대 세력들을 총살하거나 투옥하면서 철권을 휘둘렀다. 이러한 상황에서 쿠바 국민들이 가질 수 있는 정치적 자유는 극히 일부분에 불과했다. 서구에 기반을 둔 ‘휴먼라이츠워치’를 비롯한 인권단체들은 카스트로 정권이 정적 제거를 비롯해 반체제 인사들에 대해 고문을 자행했다며 쿠바 내 인권침해 현상이 심각한 수준이라고 목소리를 높여왔다. 반체제 인사인 마르타 베아트리스 로케는 “카스트로 전 의장을 3개의 E로 표현할 수 있는데 병적 자기중심적(Egomaniacal)·독선적(Egotistical)·이기적(Egocentric)인 인물”이라며 “나는 그를 독재자로 기억할 것”이라고 말했다.