“사람이 자존심을 잃으면 다 잃는 거예요.”

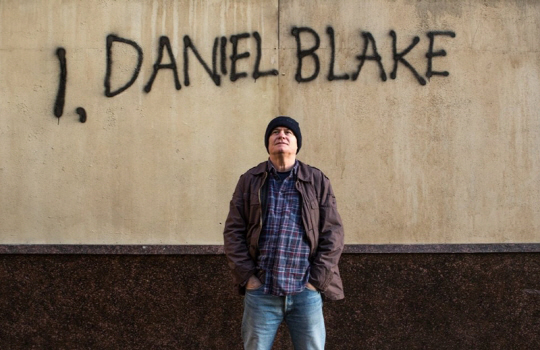

69회 칸 영화제 황금종려상 수상작 ‘나, 다니엘 블레이크(감독 켄 로치)’의 주인공 다니엘 블레이크(데이브 존스 분)는 목수로 일하다가 심장병이 생겨 더이상 일을 할 수 없다는 주치의의 진단을 받는다. 그러나 사회복지 시스템은 그가 충분히 일할 수 있는 노동 가능 인구이며 실업급여라도 받으려면 ‘확인 가능한’ 구직활동을 증명하라고 요구하고, 입증의 과정은 “이렇게 해서라도 내가 살아야 하나”라는 자괴감이 들 정도로 지난하다.

다니엘이 실업급여를 받는 데는 수많은 까다로운 절차가 필요하지만 어떤 누구도 이를 알려주지 않는다. 다니엘 뿐 아니라 실업급여 수령에 필요한 서류 등이 무엇인지 알아내는 것만 해도 며칠이 걸리며, 그러는 사이 그뿐 아니라 복지 지원을 받아야만 ‘생명’을 이어갈 수 있는 이들이 하나둘씩 인간으로서의 삶을 포기한다. 옛날 같았으면 담당 공무원에게 고함이라도 치고 이것저것 물어봐서 모든 서류 등을 챙길 수 있을 테지만 영국 정부는 상담 시스템 등을 잘게 쪼개고 대면이 아닌 외주 콜센터로 분산시켜 이마저도 차단한다. 게다가 콜센터는 미국에 본사를 둔 외주 업체로 다니엘과 같은 사람들이 하루에도 수십 번씩 전화를 하기 때문에 한 번 통화하는데 1시간 48분이나 걸린다. 국민으로서 요구해야 할 권리를 구걸 행위로 전락시키는 관료제는 이처럼 악랄하다.

영화에서는 다니엘로 대표되는 복지 수급 대상자들의 분투가 매우 디테일하게 그려진다. 이를 보는 관객들마저 영국 복지시스템과 관료주의에 지쳐갈 정도다. 다니엘이 돕는 싱글 맘 케이티(헤일리 스콰이어 분)를 통해서는 빈곤층을 수도권 밖으로 ‘합법적으로’ 쫓아내는 집주인과 영국 정부의 사악한 담합구조가 까발려진다.

자본주의와 관료주의가 만남은 복지 대상자들에게 이토록 참혹할 수 있다. 복지 지원이고 뭐고 모든 것을 포기하고 싶을 정도로 ‘나, 다니엘 블레이크’에 그려진 국가 시스템은 절망적이다. 그래도 영화는 사람 사이의 온기와 연대가 희망이라는 것을 다니엘과 케이티의 관계를 통해 이야기한다. 그리고 이런 현실에 대한 직시 없이는 더 나은 세상도, 그 어떤 희망도 요원함을 각성하는 것이 관객의 몫으로 남겨진다. 12월8일 개봉.