추사 김정희의 작품은 걸출함만큼 위작이 많은 것으로 유명하다. 시중에 유통되는 작품 중 절반, 심지어 70% 이상이 ‘가짜’라는 말이 나돌 정도다. ‘선게비불(禪偈非佛)’ ‘승련노인(勝蓮老人)’ ‘검가(劍家)’ 등 주요 전시회에 출품됐던 상당수 작품들이 위작 시비에서 벗어나지 못했다. 지난 2002년에는 전시됐던 주요 추사 작품 중 진품은 9개에 불과하고 나머지 48개는 타인의 것이거나 위작이라는 주장도 나왔다. 이러니 한 추사연구가가 “말문이 막힌다”며 한숨을 내쉴 수밖에. 이 정도면 작품 감상보다 진위 여부에 더 관심을 갖는 것도 무리는 아니다.

위작은 미술계의 영원한 숙제다. 지난해 한국미술품감정평가원에 의뢰한 작품 10개 중 4개가 가짜라는 수치도 있다. 심지어 ‘소’로 유명한 이중섭의 경우 진품보다 위작이 더 많았다. 전문가들이 진품임을 믿어 의심치 않는 작품들조차 가짜로 드러나는 경우가 심심치 않다. 1936년 ‘빛의 화가’ 요하네스 페르메이르의 작품으로 알려졌던 ‘엠마우스에서의 만찬’은 당대 최고 권위자로부터 “작품을 처음 본 순간 나 자신을 제어 못할 만큼 감동했다”는 극찬을 받았지만 실상은 네덜란드 위작 화가의 것이었다. 소더비 경매에서 120억원에 낙찰된 네덜란드 화가 프란스 할스의 초상화도, 독일 화가 루카스 크라나흐의 ‘비너스’도 진품은 아니었다.

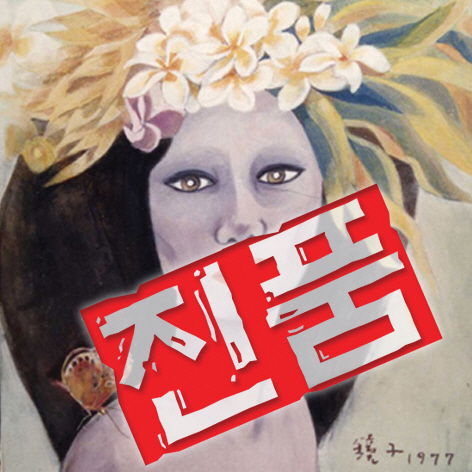

위작 논란에 휩싸였던 고(故) 천경자 화백의 ‘미인도’에 대해 검찰이 ‘진품’이라고 결론지었다. ‘어떻게 자기 자식을 몰라 보느냐’던 화가의 주장은 받아들여지지 않았다. 유가족이 여전히 반발하고 있지만 25년 논란이 일단락됐다는 평가도 있다. 그래도 찝찝함은 남아 있다. ‘미인도’ 소동은 거래 과정이 투명했으면 나오지도 않았을 소란이다. 세원 노출을 막으려 은밀한 거래를 하다 보니 생긴 부작용일 뿐이다. 이번 논란이 누리꾼들로부터 ‘우리랑 무슨 상관? 당신들의 논란일 뿐’이라는 비아냥을 받는 것은 이에 따른 자업자득이다. /송영규 논설위원