국민연금의 실질소득대체율이 20% 안팎에 불과한 상황에서 일반 국민들이 부족한 노후 소득 마련을 위해 선택하고 있는 저축성보험에 대해 정치권이 비과세 혜택을 줄이기로 하면서 보험 업계 내에서는 물론 사회적으로도 논란이 커지고 있다. ‘100세 시대’라는 말이 익숙해졌을 정도로 급속한 기대 수명 증가로 노후 부담이 커지고 있는데 오히려 정치권이 앞장서 국민들의 노후 준비에 대한 동인을 약화시키고 있다는 지적이다.

26일 정치권과 보험 업계에 따르면 지난 2일 국회에서 통과된 소득세법 개정안에는 일시납 저축성보험의 비과세 한도를 현재 납입액 2억원에서 1억원으로 줄이는 데 더해 월적립식 저축성보험에 대해서도 1억원으로 비과세 한도를 낮추는 방안이 담겼다. 이 같은 내용을 발의한 박주현 국민의당 의원은 “1억원 이상을 10년 넘게 묻어둘 수 있는 가입자라면 중·상위 계층 이상”이라며 “서민에 영향을 미치는 담뱃세가 인상된 만큼 중·상위 계층 이상에 영향을 주는 소득세와 법인세 등에 대해서도 증세를 해야 한다”고 설명했다.

하지만 보험 업계와 소비자단체 등에서는 공적연금에 마냥 노후를 맡길 수 없는 국민들이 보완책으로 선택하는 노후 준비 수단을 증세 대상으로 보는 것은 지나치다고 반발하고 있다. 가뜩이나 기대수명 증가로 노후 대책 마련에 대한 부담이 사회 전반에 걸쳐 커지는 상황에서 ‘큰돈’ 없는 사람들이 선택할 수밖에 없는 장기 목돈 마련 수단을 제한하는 것은 노후 준비에 대한 의지를 꺾는 것이라는 지적이다.

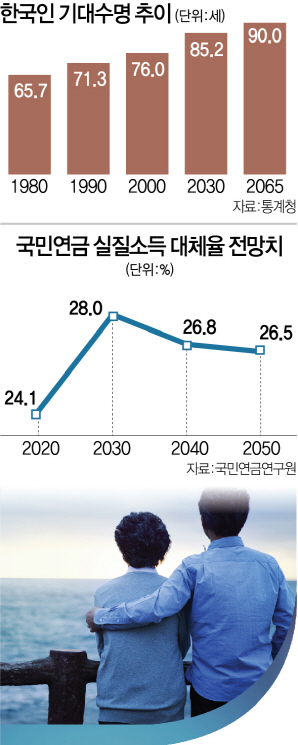

실제 8일 통계청이 내놓은 ‘장래인구추계(2015~2065년)’에 따르면 우리나라 국민의 평균 기대수명(중위 기준)은 오는 2030년 85.2세에 이를 것으로 전망됐다. 1980년만 해도 65.7세였던 기대 수명이 불과 50년 만에 10세 가까이 증가하는 셈이다. 이어 기대수명은 2065년에는 90.0세까지 늘어날 것으로 예상됐다. 말 그대로 ‘100세 시대’의 도래에 대한 예고다.

반면 지난해 기준 73.4%에 달했던 생산가능인구가 2030년에는 64.0%, 2065년에는 47.9%로 떨어질 것으로 전망됐고 65세 이상 고령 인구는 지난해 654만명에서 2025년에는 1,000 만명을 돌파할 것으로 예상됐다. 또 국민연금의 실질소득대체율이 2020년 24.1%, 2030년 28.0%, 2050년 26.5%로 전망되는 등 앞으로도 20% 중반에서 계속 벗어나지 못할 것으로 예측된다. 결국 국민 개개인이 사회에 기대기보다는 각자 책임져야 할 노후 준비 부담분이 점점 더 커질 것이라는 의미다.

정원석 보험연구원 연구위원은 “장기 저축성보험에 대한 과세 강화는 노후 소득원 마련이 절실한 중산층의 노후 자금 마련 방법 중 하나를 제한하는 격”이라며 “국민들의 노후 소득 보장을 위한 장기 저축 유인이 줄어들 경우 노후 소득 부족 및 노후 빈곤 확대로 이어질 수 있고 장기적으로는 재정 건전성 악화까지 초래할 수 있다”고 우려했다. 실제 보험연구원이 보험소비자들을 대상으로 올해 실시했던 ‘고령화와 노후 준비’ 관련 조사 결과 노후 준비에 대해 ‘불충분’하다고 응답한 비율이 59.5%에 달했다. 우리나라 65세 이상 노인빈곤율 역시 2012년 기준 49.6%로 경제개발협력기구(OECD) 34개국 평균인 12.6%를 4배 가까이 초과한다. 정 연구위원은 “저축성보험 비과세 한도 축소는 개인종합자산관리계좌(ISA) 등을 도입해 저축률 제고와 국민의 자산 형성을 유도하는 정부 정책과도 상충된다”며 “폭넓은 의견 수렴과 신중한 접근이 필요하다”고 지적했다.