지난 2015년 1월 출범한 온실가스 배출권 거래시장은 ‘3무(無) 시장’으로 불렸다. 배출권을 사려는 기업은 있는데 팔려는 기업이 없다 보니 턱없이 부족한 물량에다 관련 제도의 미비, 그리고 시장조성자(마켓메이커) 부재 등을 꼬집은 말이다. 지난해 6월 파리체제 출범에 맞춰 정부가 온실가스 감축 목표를 수정하고 컨트롤타워까지 환경부에서 기획재정부로 바꾸며 대응했지만 배출권 거래시장은 여전히 자리를 잡지 못하고 있다. 거래량은 크게 늘지 않고 수급불안에 가격은 배 가까이 뛰었다.

24일 정부가 발표한 2차 기본계획은 2014년 수립된 1차 기본계획을 3년 만에 수정·보완한 것이다. 온실가스 배출권 거래시장 활성화를 포함해 오는 2018년부터 2020년까지 3년 동안의 온실가스 배출권 운영 방안을 담았다. 당장 내년부터 친환경 설비투자를 통해 자발적으로 배출권을 줄이는 업체에 ‘당근’을 주고 전체 물량의 3%는 유상할당하는 ‘채찍’이 가해진다.

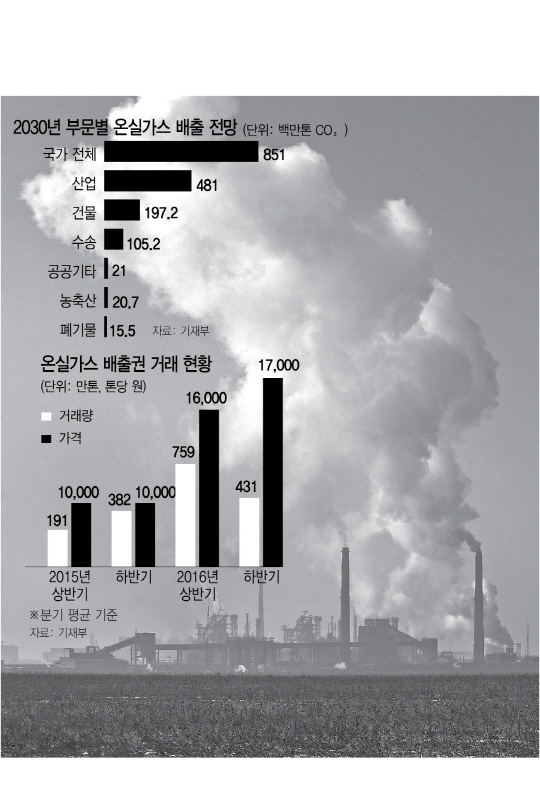

◇공급량 늘려 시장을 살려라=현재 배출권 거래시장의 가장 큰 문제점은 거래량 부족이다. 시장 개설 초기인 2015년 상반기 평균 191만톤에서 지난해 하반기 평균 431만톤에 머무르고 있다. 장외시장까지 포함해도 평균 1,300만톤에 불과하다. 국내 배출권 시장 규모가 5억4,000만톤에 이르는 것을 고려하면 턱없이 부족한 수준이다.

가장 큰 이유는 배출권을 할당받은 업체들이 물량을 시장에 내놓지 않는 것이다. 거래량이 부족하다 보니 가격은 뛸 수밖에 없다. 배출권 가격은 시장 개설 초기 톤당 1만원에서 지난해 하반기 평균 1만7,000원으로 배 가까이 뛰었다.

정부는 당장 올해 시장에 총 6,840만톤의 온실가스 배출권을 추가 배정한다. 기존 2017년 예정 할당량 5억2,190만여톤에다 1,700만여톤을 추가 할당하고 배출권 거래제도 시행 이전 감축실적 5,139만여톤을 합쳐 보상하기로 했다. 시장에서는 당장 급한 불은 끌 수 있을 것으로 보고 있다.

◇손에 쥔 물량을 내놓을지는 미지수=정부가 2차 기본계획에서 도입하기로 밝힌 경매 및 시장조성자 제도도 시장 활성화 측면에서는 긍정적인 평가를 받고 있다. 정부는 유상할당과 연계해 주기적으로 경매를 실시할 계획이다. 경매가 주기적으로 이뤄지면 배출권 매입이 필요한 업체에 또 다른 기회가 될 수 있다. 배출권 거래업체 간담회 등을 통해 의견을 수렴해 올 상반기 중 구체적인 방안을 내놓을 방침이다.

시장조성자는 유럽연합(EU) 등 배출권 시장 선진국에는 있는 제도지만 국내에는 아직 도입되지 않았다. 시장조성자로는 국책은행인 산업은행·수출입은행 등이 거론된다. 현재는 정부가 비축하고 있는 보유분으로 시장을 움직이고 있지만 이들 시장조성자들이 배출권을 선도적으로 사고파는 역할을 해주면 시장 활성화에 도움이 될 것이라는 게 정부의 생각이다. 김태선 에코시안 탄소배출권 리서치센터장은 “공급량 촉진의 측면에서 의미가 있다”며 “다만 현재의 제도만으로 시장 불확실성이 큰 상황에서 업체들이 보유물량을 풀어낼지 의문”이라고 말했다.

1차 기본계획에 이미 포함돼 있었지만 당장 내년 시행을 앞둔 3% 유상 할당은 다소 논란이 있다. 그동안 100% 무상할당이었던 것이 소폭이나마 유상으로 바뀌는 것인데 아직 시장이 활성화되지 않은 상황에서 시기상조라는 의견이 나온다. 현재 EU는 전체 배출권의 50%를 유상으로 할당하고 있다.

이에 따라 정부는 일단 무역집약도 30% 미만, 생산비용발생도 30% 미만인 업체만 유상할당을 적용할 계획이다. 철강·반도체처럼 무역집약도가 높거나 생산비용이 높은 업종은 현재처럼 배출권을 100% 무상할당받을 수 있다. 기재부 관계자는 “3% 유상할당은 정부가 유상공급하는 양일 뿐 업체가 이 물량을 사야 하는 것은 아니다”라고 말했다.

/세종=김정곤기자 mckids@sedaily.com