도널드 트럼프 미국 대통령 취임 직후 숨 가쁘게 이뤄지고 있는 대선 공약 이행은 모두 ‘행정명령(executive orders)’을 통해 구체화하고 있다. 버락 오바마 전 대통령의 의료개혁 시스템인 ‘오바마케어’ 폐지부터 환태평양경제동반자협정(TPP) 탈퇴는 물론 무려 12조원의 예산이 드는 멕시코 국경 장벽 건설에 이르기까지 마치 전가의 보도처럼 트럼프 대통령의 사인만으로 곧바로 시행이 가능해졌다.

미국의 행정명령은 3권분립이 원칙인 미 국가 권력체계에서 이례적으로 대통령에게 주어진 사실상의 입법 권한이다. 특히 이는 미국이 강력한 대통령제 국가임을 상징하는 대표적 제도로 꼽힌다.

미 헌법에는 행정명령을 허용하는 구체적인 내용은 없지만 대통령의 ‘행정 권한’을 설명한 2조가 법률적 근거라는 데 대부분의 학자가 동의하고 있으며 조지 워싱턴 초대 대통령 때부터 꾸준히 계승돼왔다. 의회의 사후 승인을 필요로 하지 않으며 대법원이 헌법 불합치를 결정할 수 있으나 그동안의 판례로 볼 때 광범위한 자율성을 인정받고 있다. 특히 외교·안보 등 신속한 대응이 요구되는 분야에서는 미 헌법이 대통령에게 주요 권한을 위임하고 있어 대부분의 정책이 행정명령을 통해 이뤄지며 의회도 이를 존중하는 편이다.

이 때문에 역대 대통령은 의회 및 사회 논란이 예상되는 정책의 경우 행정명령을 통해 제도화시켰다. 대표적으로 로널드 레이건 전 대통령이 낙태를 장려하는 기관을 미국 정부가 지원하지 못하게 한 ‘멕시코시티 정책’ 등을 들 수 있다.

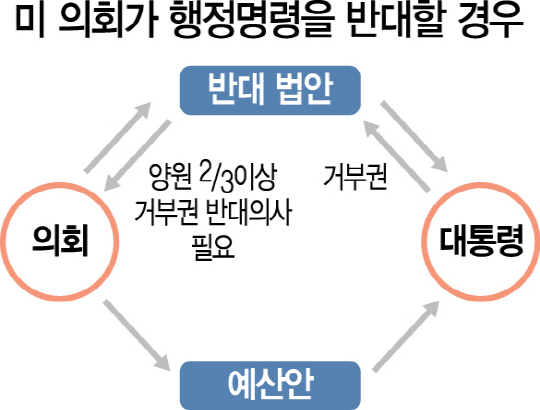

의회의 견제 수단이 없는 것은 아니다. 입법을 통해 행정명령을 무력화시킬 수 있다. 행정명령에 반대되는 내용이나 적용 범위에 제한을 둔 법안을 만들어 통과시키는 방식이다. 다만 의회의 법률에 대해 대통령은 거부권을 행사할 수 있으며 의회는 이를 방어하기 위해 상·하원 모두 3분의2 이상의 찬성이 필요하다. 민주·공화 양당 간 힘의 균형이 어느 한쪽으로 치우지지 않는 미국 정치 현실에서 대통령이 거부권을 행사한 법안을 3분의2 이상의 찬성으로 통과시키는 것이 현실적으로 만만치 않은 셈이다. 이 때문에 의회는 고유 권한인 예산 심사를 통해 행정명령을 실질적으로 제한하기도 한다.

다만 행정명령은 차기 대통령이 얼마든지 취소할 수 있다. ‘멕시코시티 정책’은 빌 클린턴, 조지 W 부시, 오바마 전 대통령이 각각 취임 즉시 행정명령을 내리면서 폐지와 입법이 반복되는 우여곡절을 겪었다. 트럼프 대통령 역시 행정명령을 통해 오바마 전 대통령의 유산을 무력화시키고 있다.