인천에 사는 A(39)씨는 지난해 6월 교차로에서 신호를 기다리던 중 만취한 운전자가 뒤를 들이받아 아내(42)를 비롯해 아들(5)과 어머니(66)를 잃었다. A씨는 중상을 입었지만 생명은 건졌다. 법원이 A씨 가족의 생명을 앗아간 음주운전자에게 내린 처벌은 징역 4년이었다.

음주운전으로 인한 피해를 줄이기 위해 55년째 제자리걸음인 음주운전 단속 기준을 높여야 한다는 목소리가 높다. 전 가족을 잃은 A씨 같은 비극을 줄이고 음주운전에 대한 경각심을 높여 사전에 예방하려면 단속 기준을 반드시 강화해야 한다는 것이다.

7일 이상민 더불어민주당 의원실에 따르면 음주단속 기준을 혈중알코올농도 0.05%에서 0.03%로 강화하는 도로교통법 개정안이 현재 국회 안전행정위원회에 계류 중이다. 이 법안은 이 의원을 포함해 10명의 의원이 공동발의했다.

국내 음주운전 단속 기준은 지난 1965년 제정된 후 지금까지 그대로 유지되고 있다. 지난 17·18·19대 국회에서 음주운전 단속 기준을 강화하는 법안이 발의됐지만 생계형 운전자들의 반대 등에 밀려 폐기와 재발의가 반복됐다. 하지만 최근 음주운전에 대한 사회적 인식이 크게 바뀌고 있어 이번 20대 국회에서는 반드시 개정해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다.

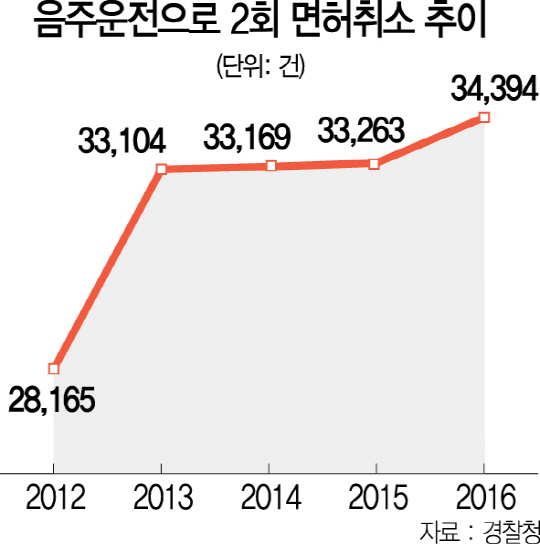

국내 음주 단속 기준은 국제적으로도 약한 수준이다. 세계보건기구(WHO)의 권고 수준인 0.02%보다도 훨씬 느슨할 뿐 아니라 브라질(0.01%), 노르웨이·스웨덴·폴란드(0.02%), 일본(0.03%) 등에 비해서도 약하다. 음주운전 단속 기준이 느슨하다 보니 상습 음주운전은 오히려 늘어나고 있다. 경찰청에 따르면 음주운전으로 면허가 취소됐던 사람이 다시 음주운전으로 적발돼 면허가 취소된 사례는 2012년 2만8,165건에서 지난해 3만4,394건으로 22.1%나 증가했다. 반면 음주로 인한 교통사고는 상대적으로 감소 폭이 적다. 음주운전으로 인한 교통사고는 2011년 2만8,461건에서 2015년 2만4,399건으로 14.3% 줄어드는 데 그쳤다. 5년 동안 음주운전 교통사고로 인한 사망자는 3,450명에 달했다.

이 의원 측은 “현행 음주 단속 기준은 너무 옛날 것으로 현재의 교통상황이나 문화를 반영하지 못하고 있다”며 “음주운전을 바라보는 사회적 시각이 바뀐 만큼 이번만큼은 반드시 통과돼야 한다”고 말했다.

선진국들에 비하면 ‘솜방망이’ 수준인 음주운전자에 대한 처벌도 더욱 강화해야 한다는 지적이 나온다. 경찰이 지난해 4월부터 사망사고를 낸 음주운전자에 대한 구형 기준을 강화하고 동승자 등 방조범도 적극 처벌하기로 했지만 여전히 부족하다는 평가다. 실제 핀란드는 음주운전으로 교통사고를 냈을 경우 한 달 치 급여를 몰수하고 노르웨이의 경우 첫 음주운전 적발 시 3주간 구금, 두 번째 적발 시 평생 면허를 다시 취득할 수 없도록 한다. 터키는 음주운전 적발 시 운전자를 집에서 30㎞ 떨어진 곳으로 데려가 걸어서 귀가하게 하고 호주는 신문에 음주운전자 신상을 게재해 공개적으로 망신을 준다.