“지난해에 뉴젠(NuGen) 컨소시엄에 지분투자를 할지 여부를 검토한 적이 있다. 지분인수까지는 쉽지 않았다. (도시바 쪽에서) 제안이 온다고 하더라도 쉽게 (결정)할 수 있는 사안은 아니다.”

한국전력과 정부의 고위관계자들은 한결같이 일본 도시바가 갖고 있는 뉴젠 지분 인수 여부에 대해 신중한 입장을 나타냈다. “실무 수준에서 검토하고 있는 것은 같은데 그쪽(도시바)에서 구체적으로 어떻게 팔겠다는 계획을 밝히지는 않았다(정부 관계자)”거나 “공식 제안이 온다면 어떻게 할지 판단해보겠다(한전)” 정도였다.

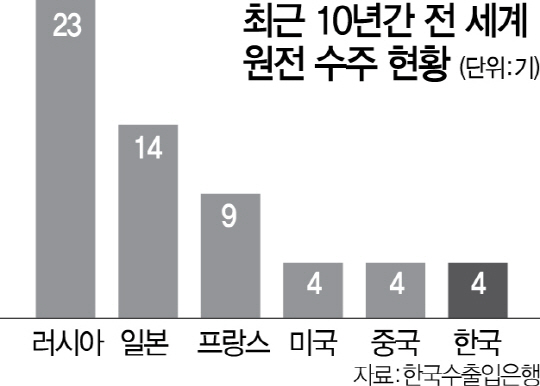

물론 인수의 실익을 놓고 열심히 주판알은 튕기고 있다. 지난 2009년 아랍에미리트(UAE) 원전 수주 이후 실적이 제로(0)다. 더욱이 범정부 차원에서 수주전에 뛰어들었지만 2010년 요르단 원전 수주와 2011년 터키 시노프 원전 수주는 실패했다. 원전 강국을 위해 꾸준한 수주가 이뤄져야 함에도 8년 가까이 실적이 없는 사이 중국 등이 앞서 갔다. 정부와 한전이 지난해 영국의 뉴젠 지분 인수를 추진했던 이유이기도 하다. 뉴젠은 일본 도시바와 프랑스 에너지 기업 엔지의 합작회사로 무어사이드에 원전 3기를 오는 2025년까지 건설할 계획이다. 사업비만도 150억파운드(약 21조원)에 달한다.

몇 개월 새 상황은 바뀌었다. 목표했던 먹잇감이 제 발로 사정권에 들어온 것. 하지만 정부와 한전은 이상하리만큼 신중해졌다. 왜 그럴까.

정부의 한 고위관계자는 “우리가 급할 게 없는 게임”이라고 설명했다. 매수자 우위라는 얘기다. 또 다른 관계자는 “과연 영국의 원전 프로젝트가 매력이 있는지도 살펴봐야 한다”고 전했다. 원전 사업은 규제산업이라 건설과정 등에서 인허가나 인력운용 등의 문제가 터지면 사업이 좌초될 수도 있다. 에너지 공기업의 한 관계자는 “UAE의 경우 동남아 인력 등을 활용할 수 있고 해당 정부의 적극적인 장려 속에서 진행돼 별문제가 없지만 영국은 다를 수 있다”고 지적했다.

자금조달도 문제다. 도시바는 누젠의 지분 60%를 갖고 있다. 전체를 팔지, 쪼개서 팔지는 불투명하다. 도시바는 뉴젠 지분을 170억엔(약 1,720억원)에 사들였다. 지분 인수가격을 1,500억~2,000억원으로 보는 근거다. 문제는 그다음이다. 영국의 원전 사업은 사업자가 건설비용을 조달해 완공한 후 전기를 팔아 투자비를 회수하는 방식이다. 이는 대략 10조원 안팎의 막대한 사업비를 조달해야 한다는 것인데 당장 이를 마련한다는 게 쉽지 않다. 시공에 참여할 건설사들이 지분참여를 하거나 수출입은행 등의 금융공기업을 활용해 자금조달을 시도할 수는 있다. 그러나 도시바의 영국 원전 프로젝트가 일단 실패했다는 점에서 투자자들에게는 메리트가 떨어진다. 시공사의 경우 도급으로 단순참여만 해도 될 것을 굳이 지분 참여할 이유도 없다.

정권 말이라는 점도 부담이다. 범정부 차원에서 결정해야 할 대형 프로젝트인데 산업통상자원부 등 한두 부처가 짐을 지기도 힘들다. 프로젝트에 문제가 생길 경우 자칫 책임을 모두 뒤집어쓸 수 있기 때문이다.

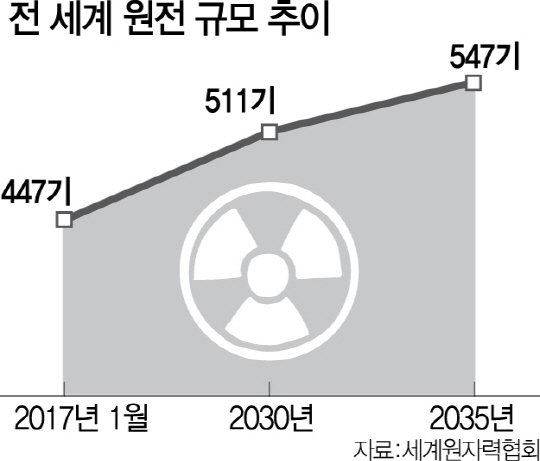

그럼에도 불구하고 매력은 있다는 목소리도 있다. 무엇보다도 이를 발판 삼아 한동안 막혔던 원전 수출의 물꼬를 틀 수 있다. 2030년까지 전 세계에서 원전 164기가 건설되는데 이 중 70여기가 입찰 물량으로 나올 것으로 전망된다. 원전 1기당 4조~5조원 정도 드는 것을 감안하면 300조원 이상 시장이 열리는 것이다. 인력 활용의 측면도 있다. UAE 프로젝트를 위해 채용한 원전 전문가들을 다른 프로젝트로 이동시켜 원활한 인력관리가 가능하다는 것이다. 한전 측은 “UAE 원전 프로젝트를 통해 시공능력을 검증받은데다 운영권까지 따내면서 원전 운영 노하우를 국제적으로 인정받았다”며 자신감을 보였다. 정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “사업에는 항상 불확실성이 있는 것인데 그렇다고 아무것도 하지 않으려 한다면 성과를 낼 수 없다”며 “원전 시장은 확대되고 있고 독일·일본 등이 주춤하는 지금 영국 원전 사업에 뛰어든다면 2009년 UAE 원전 수출 이후 수주 실적이 없는 우리가 해외 원전시장에서 기지개를 켜는 계기가 될 것”이라고 말했다.